Der Mann, der die Welt neu sortiert, ist kein Weltmann. Gottfried Wilhelm Leibniz ist Beamter der drittletzten Stufe, Geheimer Justizrat im Dienst des Herrschers von Hannover; ein blasser, leicht unbeholfener, schnell verlegener Einzelgänger.

Er hat keine Frau und keine engeren Freunde, und die Mahlzeiten, die er sich aus dem Gasthaus kommen lässt, verzehrt er meist allein auf seinem Zimmer. Seine Stimme ist hoch und dünn, sein Blick kurzsichtig, seine Füße und Finger zu lang für seinen Geschmack. Und sein gesamter Leib scheint nicht zur Bewegung gemacht.

Doch dieser einsame Mann steht mit ganz Europa in Verbindung. Er hat Audienzen bei Fürsten, bei zwei deutschen Kaisern und dem russischen Zaren. Er schreibt mehr als 15 000 Briefe, korrespondiert mit 1100 Partnern in 16 Ländern. In diesem unablässigen Austausch bewegt er seine Gedanken und hält sie zugleich fest – gedruckte Bücher veröffentlicht er zu Lebzeiten kaum. Sein Werk ist das Netzwerk.

In einer Zeit der wissenschaftlichen Explosion, in der die Kenntnisse in unerhörtem Maß anwachsen, ist Leibniz der wohl letzte Universalgelehrte – der „intelligenteste Mensch seiner Epoche“, wie ihn ein Biograf rühmen wird.

Er verschwendet sich als Doktor der Rechte, als Philosoph und Forscher, als Mathematiker und Erfinder. Er arbeitet als Techniker, Physiker, Historiker und Bibliothekar. Er wirkt als Diplomat, als Sprachwissenschaftler und als Theologe. Denn nur wer sich überall auskennt, kann das Entlegenste miteinander verknüpfen: „Wer nur an einer Sache arbeitet“, weiß er, „entdeckt selten etwas Neues.“

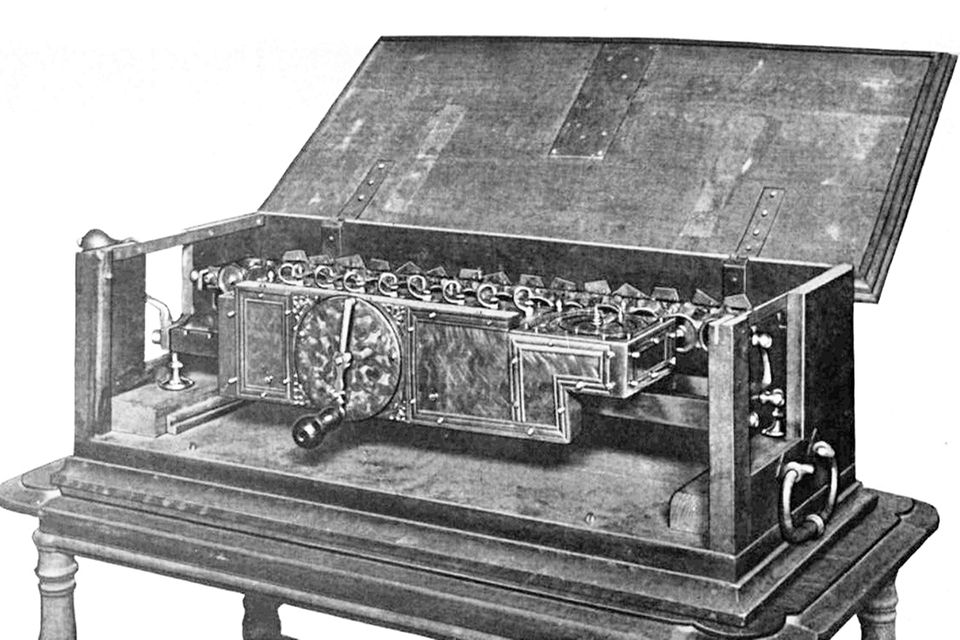

So findet er, was seine Zeitgenossen nicht einmal suchen. Er entwickelt Theorien zu Archäologie und Sprachgeschichte, aber auch eine Vorform des Dübels und einen gefederten Sitz für lange Kutschfahrten – sowie eine revolutionäre mechanische Rechenmaschine mit Staffelwalze und Zahnrad (die zwar vorerst nur vorübergehend funktioniert, deren Bauprinzip sich jedoch fast 300 Jahre nach seinem Tod als fehlerfrei erweisen wird).

Zudem formuliert er die „Dyadik“, die sämtliche Zahlen mit den Ziffern 1 und 0 ausdrückt, und legt so die Grundlagen für die digitale Rechenweise des Computers. Er entdeckt auch eine Methode zur Beschreibung von Kurven, die als Infinitesimalrechnung die Mathematik umwälzen wird und ohne die weder moderne Motoren denkbar wären noch Flugzeuge oder das Smartphone.

Doch eigentlich geht es Leibniz immer und immer wieder vor allem um eines: die Harmonie. Denn „Glück“, schreibt er, beruhe auf „höchstmöglicher Harmonie“.

Und weil Harmonie, so seine Definition, „die Vollkommenheit des Denkbaren“ sei, führten nur das Denken und das Wissen zuverlässig zu diesem Ziel – zur „Harmonie des Geistes“ und schließlich zur Erkenntnis jener „Universalharmonie“, die in Gottes Schöpfung wirke.

Leipniz' Werdegang

Es lässt sich kaum eine unharmonischere Zeit denken als jene Epoche, in die der kleine Gottfried Wilhelm hineingeraten ist, kurz vor Ende des Dreißigjährigen Kriegs.

1642, vier Jahre bevor er in Leipzig geboren wird, nehmen wieder einmal die Schweden nach langer Belagerung die Stadt ein, die in diesem Krieg schon ein Fünftel ihrer Einwohner verloren hat. Erst 1650 ziehen die letzten Besatzungstruppen ab. Und noch viele Jahre später plündern Räuberbanden die Häuser, vermerken die Chronisten in Leipzigs Straßen „besondere Bettelbedrängnis“.

Und weil die Harmonie seiner Ansicht nach nur durch das Denken entstehen kann, schafft Leibniz sie in seinem Kopf: Mit den Werkzeugen der Logik will er diese verrückt gewordene Zeit in die Bahn bringen.

Schon vor der Einschulung mag das Professorenkind lieber lesen als spielen, unterhält sich besser mit Büchern als mit gleichaltrigen Freunden. Und dass sein Vater stirbt, als er sechs ist, sieht er im Rückblick nicht als Trauma, sondern als Chance: Nur so kann er ohne elterliche Vorgaben lernen, was ihm gefällt, und „auf viele Dinge kommen, an die ich sonst nimmermehr gedacht hätte“.

Mit acht Jahren besucht er nicht nur die Grundschule, sondern wälzt nebenbei den altrömischen Historiker Livius – und erschließt sich die lateinische Sprache ohne Wörterbuch, nur anhand der Holzschnitt-Abbildungen, mit denen die Bücher verziert sind. Mit neun stürzt er sich auf die Kirchenväter, die Logik des Aristoteles und die Metaphysik der Scholastik.

Mit zwölf denkt er erstmals über eine „Art Alphabet der menschlichen Gedanken“ nach: ein Arsenal aus klar definierten, als Zeichen darstellbaren Grundbegriffen, die sich eindeutig und nachvollziehbar zu gedanklichen Urteilen kombinieren lassen. Auch als er mit 17 das Studium der Rechtswissenschaft beginnt, findet er noch genug Energie, sich nebenher in allerlei wissenschaftlichen Disziplinen auszuprobieren – und zwar, das ist ihm wichtig, ausschließlich „nach meinem eigenen Willen“.

Die Professur, die ihm die Universität Nürnberg mit 21 Jahren anbietet, lehnt er selbstbewusst ab. Er will sich nicht im akademischen Betrieb einmauern: Sein Leben lang wird er nie einen Hochschulposten bekleiden.

Denn sein Wissen soll hinaus in die Welt. Am liebsten würde er es mit vollen Händen verteilen.

Pädagogische Erlebnisparks „zum leichteren Erlernen aller Dinge“ malt er sich aus, mit Laternae magicae, künstlichen Meteoriten, nachgestellten Land- und Seeschlachten sowie den berühmten Vakuumkugeln des Magdeburger Bürgermeisters Otto von Guericke, deren Hälften 30 Pferde nicht auseinanderzerren können. Stellt sich öffentliche Bluttransfusionen vor, Shows mit Rechenmaschinen und Artisten, die durch Schreie Glas zerspringen lassen. Solches Infotainment könnte „den Leuten die Augen öffnen“, erklärt er – und ihnen so die Welt der Vollkommenheit näher bringen, sprich: der Harmonie.

Unermüdlich und auf allen Ebenen bemüht er sich um diese Harmonie. Verhandelt mit protestantischen Kirchenmännern und katholischen Bischöfen um die Einheit der Konfessionen. Tüftelt weiter an seinem universalen Zeichensystem zur besseren Verständigung der Forscher aller Länder, durch das nur noch eindeutig definierte Begriffe miteinander kombiniert werden könnten und für Streit kein Raum mehr bliebe.

Leibniz und Herzog Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg

Am liebsten möchte er in die Politik: mitmachen, an den Hebeln ziehen, die Geschicke der Nationen beeinflussen – oder wenigstens die der Kleinstaaten, die in Deutschland um Macht und Prestige rangeln. Meist bleibt es aber nur bei Projekten, großen Entwürfen. Er schmiedet Pläne für einen Reichsbund deutscher Fürsten, die niemand umsetzen will. Macht sich auf, um dem Franzosenherrscher Ludwig XIV. einen Heiligen Krieg gegen das reiche Ägypten vorzuschlagen – damit Frankreichs Monarch dafür Europa in Frieden lässt. Doch als er 1672 in Paris eintrifft, um dem Sonnenkönig den Gedanken zu unterbreiten, hat der längst beschlossen, in die Niederlande einzumarschieren.

Um Geld zu verdienen, verfasst Leibniz juristische Gutachten. Und dient sich 1673 sogar, mit einer Spottschrift auf Ludwig XIV., dem Kaiser in Wien für einen Posten als Hofsatiriker an. Doch ein Beamter richtet ihm aus, Majestät beschäftige bereits einen spaßigen Bibliothekar, es bestehe kein weiterer Bedarf.

1676 nimmt er das Angebot des Herzogs Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg an, in der Residenz Hannover als Rechtsbeistand und Bibliothekar zu dienen – allerdings erst nach langem Zögern, denn Hannover ist tiefe Provinz: ein Nest mit kaum 10 000 Einwohnern, erst 40 Jahre zuvor zur fürstlichen Residenz avanciert.

Nur allmählich blüht auch hier jene barocke Pracht auf, die andere Höfe längst beglänzt. Noch immer säumen Fachwerkhäuser die oft ungepflasterten Straßen, und statt in einem Prunkbau residiert der Herzog in einem umgebauten Kloster.

Johann Friedrich ist ein rachsüchtiger, auf den ersten Blick wenig einnehmender Mensch. Selbst seine Mutter findet ihn hässlich, „abscheulich dick, dabei viel kürzer als die anderen“. Sechs Lakaien tragen ihn in der Sänfte umher, und zur Jagd muss man ihn stützen. Auch ein Mann des Geistes ist er nicht: Viel mehr als die Bücher interessiert ihn seine kostspielige Armee.

Leibniz, den Intellektuellen, hält sich der Fürst eher zu seinem Amüsement. Er bringt ihn in einer Kammer der Bibliothek unter, im Modergeruch alter Schwarten.

Der Gelehrte fürchtet zunächst, er sei zu einer wahren „Sisyphusarbeit der Gerichtsgeschäfte“ verdammt, doch tatsächlich lässt Johann Friedrich ihm reichlich Zeit, seinen mathematischen, naturwissenschaftlichen und philosophischen Grillen zu folgen.

Ernst August übernimmt das Regiment in Hannover

Manchmal darf er dem Herzog auch seine Ideen vortragen. Dann begibt sich Leibniz zum „Audienzbett“, in dem Johann Friedrich ab acht Uhr morgens seine Tage verbringt, und präsentiert ihm Entwürfe für Verschlüsselungsmaschinen, Pläne zur Mechanisierung der Seidenproduktion, zur Verwaltungsreform, zu Ackerbau und Manufakturwesen. Unterbreitet ihm ein gigantisches Programm zur Datensammlung, schlägt Mikrokredite für Arme vor, Versicherungen gegen Flut und Feuer und für Hinterbliebene.

„Mein Guter“, ächzt der Fürst dann, „mein Besonderer“ und bietet jovial eine Tasse Schokolade an. Doch von den Plänen will er meist nichts wissen.

Nur der Vorschlag seines Hofgelehrten, die Bergwerke im Harz, Deutschlands größter Industrielandschaft, mit Windkraft zu entwässern, stößt bei Johann Friedrich auf Interesse. Doch die Leibniz’schen Windmühlen sind zu schwach, und auch Wind und Wetter nicht verlässlich auf seiner Seite. Zudem sabotiert das Bergamt den wunderlichen Quereinsteiger, der sich kaum unter Tage wagt, „wo ich mich selbst nicht sehen könnte“. Schließlich muss der Autodidakt auch diese Pläne aufgeben.

Als Johann Friedrich 1680 stirbt und dessen Bruder Ernst August in Hannover das Regiment übernimmt, verschlechtert sich die Stellung des Gelehrten noch weiter. Der neue Fürst kürzt Leibniz den Etat für die Bibliothek von 1500 auf nicht einmal 100 Taler pro Jahr. Dafür spannt er ihn als PR-Manager ein, lässt ihn Erbansprüche legitimieren und Glückwunschgedichte verfassen. Und erteilt ihm den Auftrag, eine umfassende Geschichte des Welfenhauses zu erstellen, dem der Herzog angehört.

Immerhin darf der Forscher für diese Arbeit reisen. Auf der Suche nach den Wurzeln seines Chefs durchkämmt er Süddeutschland und Österreich, durchquert Italien bis nach Rom und Neapel.

Und es gelingt ihm sogar, in Wien eine Audienz bei Kaiser Leopold I. zu erhaschen, ihm Pläne zur Münzreform vorzulegen, zur Finanzierung der Türkenkriege, zum Aufbau eines Reichsarchivs. Doch der Kaiser nickt nur gnädig – und wendet sich anderen Dingen zu.

Die Akademie mit Leibniz als Präsidenten

Derweil greifen die Beschränkungen am hannoverschen Hof immer massiver auch seinen Körper an. Manchmal spürt Leibniz plötzlich „Frost und darauf Hitze“, dann wieder ein „Grimmen“ im Bauch.

Die Ärzte raten ihm, weniger zu denken – Leibniz aber weiß selbst am besten, was ihm fehlt: „Alles was mich körperlich und geistig beengt“, klagt er einem schottischen Briefpartner, „kommt daher, dass ich nicht in einer großen Stadt wie Paris und London lebe.“

Es erscheint wie ein Glücksfall, dass sich Sophie Charlotte – die hochgebildete Tochter von Ernst August und Gattin des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. – für Berlin ein Observatorium wünscht, so wie es bereits in Paris steht. Leibniz wittert eine Chance. Darf es nicht vielleicht eine ganze Akademie sein: ein Haus für die Mathematik und Medizin, für Botanik und Bergbau, Astronomie und Architektur, Physik und Chemie?

Diese „Societät“, so schwebt es ihm vor, soll nicht nur dienen, sondern regieren. Eine sanfte Diktatur des Geistes soll sie sein, eine Wissensbehörde, ein Superministerium, das nach und nach den ganzen Staat übernähme – und schließlich den Erdkreis: Beherrschte eine solche Institution erst einmal „mehr als die Hälfte der Welt“, hätten auch Krieg und Gewalt ein Ende. Immer wieder reist er nach Berlin. Umgarnt die Kurfürstin mit seinem Scharfsinn, bis die schließlich bekennt, seine „Schülerin“ zu sein. Und 1700 bewilligt Friedrich III. tatsächlich die Akademie: mit Leibniz als Präsidenten, allerdings ohne Budget.

Der Gelehrte sucht die Mitglieder zusammen, lädt sie zu Sitzungen. Doch die Männer, die er findet, sind eher Dilettanten als Genies – ein Archivar und Hobby-Mathematiker etwa, ein Kalendermacher mit Faible für Astronomie, ein Prediger, der nebenbei zur Geschichte der Brandenburger Bischöfe forscht, ein Arzt, der mit Brenngläsern experimentiert. Und es ist nicht die Schuld von Leibniz, dass die Kollegen ihm bald das Heft aus der Hand nehmen und das Projekt lange in der Bedeutungslosigkeit verebbt.

Die „Theodizee“

In Gesprächen mit der Kurfürstin und deren Gästen stellt er seine philosophischen Gedanken auf den Prüfstand. Immer deutlicher entwickelt er jetzt eine Philosophie, die seiner Sehnsucht nach Harmonie das theoretische Rüstzeug verschafft. Und natürlich ist sie, wie es sich für einen Universalgelehrten gehört, nicht einfach Metaphysik – sondern, wie er bekennt, „sozusagen gänzlich Mathematik“.

In seiner „Theodizee“, dem umfangreichsten Werk, das er je publiziert, unternimmt er nicht weniger als die Verteidigung Gottes mit den Mitteln der Logik: Er besteht darauf (dem Irrsinn der Europa immer wieder erschütternden Kriege zum Trotz), dass der Gang der Dinge so vernünftig ist wie Algebra. „Indem Gott rechnet und seinen Gedanken ausführt“, so schreibt er, „entsteht die Welt.“

Nichts in ihr geschehe ohne zureichenden Grund. Und so sei sie vielleicht nicht uneingeschränkt gut – aber doch die beste aller möglichen Welten: die einzige logische Option, die dem rechnenden Gott zur Auswahl stand.

Auch die Dyadik, sein Zahlensystem aus Einsen und Nullen, dient Leibniz weniger als Mittel zur Lösung mathematischer Probleme, sondern vor allem als Metapher für die Allmacht Gottes (symbolisiert durch die 1), der die Welt aus dem Nichts (0) geschaffen hat.

Und seine Infinitesimalrechnung ist ihm nicht nur ein Werkzeug, das ihm hilft, die Steigungen an beliebigen Punkten von Kurven zu bestimmen und durch die Kurven begrenzte Flächen zu berechnen – sondern ein weiterer Beleg dafür, dass „alles mathematisch“ und „unfehlbar zugehe in der ganzen weiten Welt“.

Doch während sich der Gelehrte noch im Glanz seines wachsenden Ruhms sonnt, pocht der hannoversche Fürst Georg Ludwig (der 1698 seinem Vater Ernst August nachgefolgt ist) immer wieder auf die Erfüllung der Dienstpflichten. Allmählich, so kolportiert es jedenfalls ein hannoverscher Gesandter am Kaiserhof in Wien, habe Georg Ludwig genug von den „unendlichen Korrespondenzen“ seines Untertans, dessen „Hin- und Wiederreisen“, dessen „unersättlicher Kuriosität“. Der Herrscher argwöhnt, Leibniz habe „entweder kein Talent oder keine Lust“, eine Aufgabe „zusammenzubringen oder zu beenden“. Die große Welfengeschichte etwa: Wird sie denn niemals fertig?

Leibniz fügt sich in die Pflicht, die er seinem Fürsten schuldet, auch wenn sie ihn zwingt, wie er klagt, „alle mathematischen, philosophischen und juristischen Überlegungen, zu denen ich mich hingezogen fühle, zurückzustellen“.

Und als wären diese profanen Belästigungen noch nicht genug, eskaliert auch noch ein großer Gelehrtenstreit um die Infinitesimalrechnung.

Gottfried Wilhelm Leibniz als Urvater von Kybernetik und Computer

Für Leibniz ist der Fall klar: 1684 hat er in einer Wissenschaftszeitschrift erstmals die wesentlichen Elemente seines „Calculus“ publiziert. Erst drei Jahre später hat Isaac Newton in seiner Schrift „Mathematische Grundlagen der Naturphilosophie“ öffentlich nachgezogen.

Doch seit Langem lancieren die Anhänger des Mannes aus Cambridge den bösen Verdacht, in Wahr- heit sei der Brite der Erste gewesen. Leibniz habe einfach nur zwei Briefe ausgewertet, in denen Newton dem Deutschen seine neue Methode dargestellt habe – und die mit leicht veränderten Begriffen als eigene Leistung ausgegeben.

In diesen Briefen stehen freilich nur vage Andeutungen; zudem sind sie, wie im 17. Jahrhundert unter vorsichtigen Forschern üblich, mit hermetischen Zeichenfolgen wie „6accdae13ef f7i319n4o4qrr4s8t12vx“ verschlüsselt.

Bald tobt der Zwist um die mathematische Erstgeburt nicht mehr nur zwischen Leibniz und Newton, sondern zwischen den Wissenschaftsgemeinden des Kontinents und der auf den Britischen Inseln. 1712 nimmt sich eine Untersuchungskommission der Londoner „Royal Society“ den Fall vor, der angesehensten Wissenschaftsinstanz weltweit – deren Präsident seit 1703 Isaac Newton heißt. Binnen nur 50 Tagen kommt sie zu dem Schluss, dass „Mr. Newton der erste Erfinder“ der „differenziellen Methode“ sei.

Autor des Abschlussberichts: Isaac Newton. Leibniz wankt unter diesem Schlag. Gekränkt lässt er sich zu einem Flugblatt hinreißen, das er anonym in der Mathematiker-Gemeinde zirkulieren lässt: In Wirklichkeit sei Newton derjenige, der „sich die Ehre eines anderen als eigenes Verdienst angeeignet hat“ – und seine Unterstützer nichts als „Schmeichler“, erfüllt von „Eitelkeit“ und „Ungerechtigkeit“.

Das Urteil aber ist gesprochen. Überdies peinigen Leibniz jetzt auch noch Gicht und offene Beine. Die Schmerzen versucht er mit neuen Schmerzen zu übertönen: verursacht durch hölzerne Schraubstöcke, in die er die befallenen Glieder zwängt. Die offenen Stellen trocknet er mit Löschpapier.

Als der Universalgelehrte am 14. November 1716 stirbt, fast gelähmt, ohne Frau und Fami- lie, prahlt sein Gegner Newton einem späteren Bericht zufolge, er habe des Kontrahenten „Herz gebrochen“. Und anders als der Brite, dessen Sarg 1727 Herzöge und viele Tausend Anhänger begleiten werden, verlässt Gottfried Wilhelm Leibniz die Welt halb vergessen. Zu seinem Begräbnis erscheint nicht ein einziges Mitglied des Hofs oder der Beamtenschaft. Auf dem Sarg aber prangen, in silbernem Zinn auf schwarzem Samt, die Eins und die Null seiner Dyadik.

In der Wohnung des Toten finden sich Hunderttausende beschriebener Blätter und Zettel, darunter viele fast fertige, doch unveröffentlichte Manuskripte – die der hannoversche Herrscher eilig konfiszieren lässt, um darin womöglich enthaltene Hofgeheimnisse zu schützen.

Der Streit aber, wer denn nun die Infinitesimalrechnung erfunden hat, kommt durch den Tod der zwei Genies noch lange nicht zur Ruhe. Mehr als zwei Jahrhunderte lang dauert er an, und erst 1949 wird ein Mathematikhistoriker Leibniz endgültig rehabilitieren: Der sei zwar nach Newton als Zweiter, doch völlig selbstständig zu der bahnbrechenden Methode gelangt.

Zudem hat Leibniz die eleganteren Zeichen und Begriffe gefunden; daher rechnet schon bald fast die ganze gelehrte Welt mit seinen Symbolen. Nur die Engländer bleiben der umständlichen Terminologie ihres Newton treu.

Und so werden die Sieger im Krieg der Formeln am Ende doch dessen Verlierer sein: Mit ihrem unhandlichen Werkzeug verlieren die Briten für mindestens ein Jahrhundert den Anschluss an die Entwicklung der Mathematik.

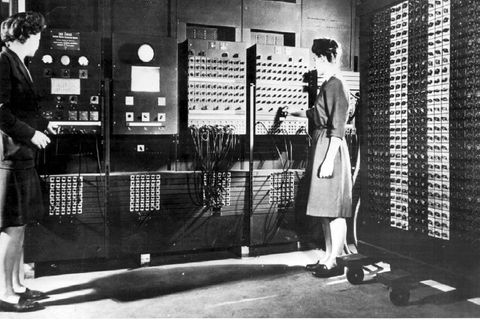

Den unterlegenen Leibniz aber wird man lange nach seinem Tod als Urvater von Kybernetik und Computer verehren, als Propheten des Siegeszugs formaler Logik. Kurz: als Wegbereiter der Moderne.