6,99 €

Mehr erfahren.

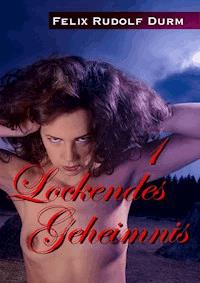

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Eine ungeheuere Geschichte. Ein Mann begeht einen Mord und verliebt sich anschließend in sein Opfer. Was hier fast wie Nekrophilie klingt, ist es nicht. Stattdessen erwartet den faszinierten Leser ein in erster Linie psychologisches Schauerstück auf höchstem Niveau mit mehr als nur doppeltem Boden und einem gruseligen Finale, welches genussvoll an Altmeister des Genres erinnern lässt. Ein intelligentes Unterhaltungswerk (nicht nur) perfekt für eine Nacht am Kamin …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 105

Ähnliche

Felix Rudolf Durm

Ungeschehen

Imprint

Ungeschehen Felix Rudolf Durm Lichtschwert-Verlag e. K. Schmiedgasse 12 67227 Frankenthal published by: epubli GmbH, Berlinwww.epubli.de Copyright: © 2015 Felix Rudolf Durm ISBN 978-3-7375-5581-4 Konvertierung: Sabine Abels / www.e-book-erstellung.de Covergestaltung: Erik Kinting / www.buchlektorat.net Titelfoto: © Lotharingia, fotolia.com

Von Herzen gewidmet meinem verstorbenen Vater, Doktor der Medizin, Hans Durm – in immerwährendem,

Ungeschehen

Percy Bolton, alias Percy Bix, alias ein halbes Dutzend anderer falscher Namen, sämtlich durch “ordentliche” Papiere belegt, lenkte den nagelneuen silberfarbenen Aston Martin in rasendem Tempo, elegant und mit der imposanten Erfahrenheit des geübten Draufgängers und Geschwindigkeitsnarren die kurvenreiche, brüchige und abschüssige Uferstraße entlang. Seine blauen Augen strahlten. Seine behandschuhten Hände hielten das Steuer wie ein argentinischer Tangotänzer seine Partnerin. Sein blauseidenes Hemd stand zwei Knöpfe weit offen. Sein weißes Kaschmir-Jackett lag dekorativ an seiner Seite.

Percy Bolton, das war ein Sunnyboy, ein Weiberheld, ein Halunke, ein Genie und möglicherweise ein eiskalter Mörder, eine Art Monstrum. Percy hatte eine auffallend große und männliche Statur, volles Haar, schwarz und glänzend wie das Gefieder eines kerngesunden Raben, aristokratische und dennoch ausgeprägt sinnliche Züge und insgesamt ein solches gewisses Äußere, das geeignet war Angehörige des weiblichen Geschlechts mit bewunderungswürdiger Zuverlässigkeit schwach werden zu lassen, oft selbst die sonst Streubsamsten unter ihnen.

Percy lebte ein reiches Leben auf Kosten wechselnder Gönnerinnen aus hohen und höchsten Kreisen der Gesellschaft. Er war ein Bon Vivant, ein Lebemann. Kein Genuss war ihm versagt. Und doch: er wollte ständig und um jeden Preis noch mehr. Genaugenommen war Percy rückhaltlos, eine lebendige, nicht zu unterschätzende Bedrohung und Gefahr. Zumindest für einige seiner Mitmenschen. Percy, das war ich.

Eigentlich sollte es heißen, ich war es gewesen. Es gab jene Identität. Ich spreche nicht von Percy Bolton oder den anderen, sondern schlicht von Percy. Percy wenigstens war real gewesen. Vor den Ereignissen, jenen phantastischen, schleierhaften und entsetzlichen Ereignissen, an die zu glauben, mir immer schwerer fällt. Deshalb, weil ich etwas anderes glauben will. Und mein Wille etwas zu glauben, wie auch jener dies umgekehrt nicht zu tun, soviel steht fest, ist sehr, sehr stark...

– 1 –

1961

Meine erste Begegnung mit Fairview Manor spielte sich beim Neun-Uhr-Morgentee aus der Ferne und anhand eines knapp formulierten Artikels sowie eines dazugehörigen nicht sehr scharfen, jedoch ausreichend aussagekräftigen Photos ab, welches irgendwann im launischen Monat April die dritte oder vierte Seite des örtlichen Lokalanzeigers in jenem gewissen Provinzflecken der altehrwürdigen Grafschaft Kent im Osten der “Engelsinsel” zierte.

Noch ein weiteres, kleineres Photo vervollständigte Layout und Aussage jenes Druckwerkes. Es handelte sich um das in einem offenbar glücklichen Moment zustande gekommene Portrait der neuen und noch immer sehr jugendlichen Besitzerin des dargestellten Anwesens.

Alle drei, der Artikel, wie auch die beiden Photos, erweckten sogleich und mit im Zeitraum von Minuten rasch zunehmender Intensität mein Interesse. Vielleicht war ich in jenem Moment gerade auf den Stein der Weisen gestoßen.

Ich vergaß den Ascher aus schwarzem Marmor und die teure Davidoff-Zigarette in meiner rechten Hand, so dass etwas Glut und Asche auf den dicken Teppich in meiner Hotel-Suite fiel und dort ein kleines rauchendes Loch verursachte, was mich freilich nicht im Geringsten kümmerte. Mit meiner Linken hielt ich fest die Zeitung, so als könne ein heftiger Sturmwind sie gleich zu packen versuchen und sie im nächsten Augenblick aus dem verschlossenen Raum hinaustragen mitsamt den Fakten, die in ihr vermerkt waren.

Ich stierte gebannt auf den Artikel, las ihn ein zwotes und sogar noch ein drittes Mal. Ich betrachtete abwechselnd die Photos. Beide. Keines davon gewann einen Wettbewerb. Denn der fand nicht statt. Sie gehörten zusammen, bildeten in meinen Gedanken eine reizvolle, heiter-düstere Einheit. Ich hatte genau das gefunden, wonach ich damals gesucht hatte. Nun konnte ich endlich einmal wieder zur Tat schreiten. Und das war bitter nötig, denn ich war fast pleite. Schließlich waren zweihundert Pfund am Tage für eine mir angemessen erscheinende Unterkunft mit Halbpension kein Pappenstiel, speziell dann, wenn urplötzlich der gewohnte Nachschub an Zuwendungen ausblieb, und das war zu jener Zeit bereits zwei Wochen lang der Fall gewesen.

Ich erinnerte mich nur äußerst ungern jener damals gehabten Probleme und so mühsam, als seien es nie die meinen gewesen, wie auch jene, die später noch folgen sollten von mir – insbesondere, im Falle dass mich irgend ein Jemand direkt danach fragen sollte – niemals und unter keinen seriösen Umständen als mein eigen anerkannt würden.

Noch zur Stunde begann ich zu planen und schon früh tags darauf wurde ich mit dem richtigen, sich wie von selbst generierenden Schwung aktiv.

Meine Stimmung war gut und sogar die Natur war auf meiner Seite. Die Sonne schien kräftig aus einem blassblauen Himmel und war meine Verbündete. Geburtstagswetter – Königswetter – Percywetter! So dachte ich grinsend. Ich frühstückte ausgiebig und früher als sonst. Das Gedeck ließ ich mir von der kleinen Kitty aufs Zimmer bringen. Ich trank extrastarken Kaffee und naschte ein Weilchen abwechselnd an ihr und den köstlichen lauwarmen Brombeer-Muffins. Gegen Viertel nach acht schon verließ ich das Hotel in meinem feinsten und besten Tagesanzug. In meinem Kopf befand sich wohlgeordnet eine ganze Liste mit anstehenden Erledigungen. In meiner Brieftasche befanden sich fünfzehnhundert Pfund, der letzte Rest meiner aktiven Barschaft. – Das Hotel war noch auf einen weiteren Monat vorbezahlt und konnte gegebenenfalls jederzeit von mir gekündigt werden. Gut zwei Stunden gingen allein für die Beschaffung eines geeigneten Mietfahrzeuges drauf. Später musste ich noch zur Post, zu verschiedenen Banken, diversen Privatadressen und zu einer speziellen Agentur mit Sitz in London. Alles nur Kleinigkeiten. Nichts Besonderes. Kinkerlitzchen bei denen die Diskretion das Allerwichtigste war. Nichts Besonderes. Aber was für ein Aufwand! Soll keiner behaupten ich sei je licht- oder arbeitsscheu gewesen. Bereits am Mittag durfte ich ein bisschen stolz auf mich sein. Ich hatte so ziemlich alles Dringende besorgt. Jetzt nur noch ein paar diplomatisch geschickt arrangierte Telefonate von der Telefonzelle aus und mein eigentliches Vorhaben konnte von mir endlich ungehindert und im weiteren der nächsten, ansonsten doch recht turbulenten Wochen auch ganz und gar unkompliziert in Angriff genommen werden ...

– 2 –

Eigentlich hätte Fairview Manor Fairview Hall heißen sollen, denn seine baulichen Dimensionen wie auch seine extravagante und dabei zugleich auch hochästhetische Architektur und Gesamterscheinung verdienten es mit einer weitaus gehobeneren Bezeichnung bedacht zu sein, als dies tatsächlich und Gott weiß warum der Fall war.

Jener so unwürdig benannte Landsitz war zweifelsohne klassisch-britisch und doch versehen mit einem dezenten, kaum wahrnehmbaren Hauch von schmeichelnder südländicher Exotik, außerdem prachtvoll, ja einfach gewaltig, geradezu atemberaubend und wunderschön gestaltet, und er befand sich deutlich sichtbar einer stetigen und tadellosen Pflege unterworfen. Kurz gesagt, Fairview Manor war, vom Standpunkt eines erfahrenen Kenners herrschaftlicher Anwesen aus betrachtet und auf den ersten Blick hin, nicht weniger als perfekt.

Ich betrachtete den Besitz, das Objekt meiner Begierde, zunächst von außerhalb des schmiedeeisernen Gatters der steinernen Mauern und der in Hecken verborgenen Zäune die ihn umgaben. Da war eine innere Stimme in mir, die mich fragte: “Willst du das haben?” Und eine andere Stimme in mir, die freilich ganz und gar so klang wie die erste, antwortete: “Ja, das will ich!” Ich erinnere mich nicht, dabei etwa gegrinst zu haben. Doch ganz sicher war es so.

Mein Wille hatte nun fast alle Nahrung derer er bedurfte, und mein Rendez-Vous mit der jungen Lady Julia Windermere, von dem allerdings sie noch nichts wusste, hatte ich für nach fünf Uhr am nächsten Nachmittag geplant.

– 3 –

Die junge Lady Julia war Vollwaise, und das seit nunmehr ziemlich genau einem Jahr. Großeltern, Onkel und Tanten und so weiter, so ziemlich den ganzen Clan hatte es über die letzten zwei Jahrzehnte hin gründlich und auf unterschiedlichste, doch durchaus natürliche Weise dahingerafft.

Die wenigsten Mitglieder ihrer Verwandtschaft hatte sie überhaupt jemals näher kennenzulernen vermocht und so manchen unter ihnen gar nicht einmal zu Gesicht bekommen. Auch einen kleinen Bruder hatte sie einst gehabt, doch der war bereits gerade mal vier Jahre alt an einer anlagebedingten Hirnblutung gestorben. Langlebigkeit schien nicht wirklich zu den Vorzügen derer von Windermere zu gehören. Lady Julias Eltern schließlich mussten ihr sonst recht angenehmes und bis dahin zumindest einigermaßen auch glückliches Leben bei einem spektakulären Absturz eines propellerbetriebenen Kleinflugzeuges irgendwo in den Anden während eines dortigen Urlaubsaufenthaltes lassen, was damals in der Öffentlichkeit lediglich eine schnörkellose Meldung auf den Titelseiten zahlreicher kleinerer Lokalblätter zur Folge hatte. Für Lady Julia freilich war es eine Katastrophe gewesen, welche für viele Monate ihre ganze Kraft gekostet und buchstäblich an ihrer Seele gezehrt hatte. All die Ereignisse hatten sie aber auch zur Alleinerbin von Fairview Manor gemacht und das juristisch einwandfrei und somit auch offiziell vor genau einer Woche, denn da war in aller häuslichen Stille und im engen Kreise auserwählter auserwählter Bediensteter und einiger weniger Bekannter Lady Julias einundzwanzigster Geburtstag begangen worden.

Weil man in ihren Kreisen wusste, dass Lady Julia eine leidenschaftliche Reiterin war, hatte man ihr unter anderem von gleichfalls begüterter Seite ein teures und edles Pferd geschenkt, einen kaum zwei Jahre alten Rappen, der auf den merkwürdig ausländischen Namen Dario hörte. Sie begann, es sich sogleich zur Gewohnheit zu machen, zweimal täglich zu immer den selben Zeiten morgens und am Nachmittag mit Dario auszureiten, womit sie eine der herausragendsten britischen Klischee-Tugenden, die zeitliche Zuverlässigkeit pflegte. Eine Tatsache, die mich beinahe kalt entzückte, da sie meinen persönlichen Plänen in jeder Weise zustatten kam. In meinem Kopf hielt ich diese, wie jede andere in der Kürze der Zeit gewonnene Erkenntnis fest, um sie zu passender Gelegenheit für mich und meine Interessen nutzen zu können.

Ich will anmerken, dass auch ich mich nicht eben schlecht auf Pferde und aufs Reiten verstand, ein Fakt von praktischer Bedeutung auch und ganz speziell in der Angelegenheit, die mich momentan beschäftigte.

Ich zog es vor unser erstes Aufeinandertreffen in nach außen hin unauffälliger Weise stattfinden zu lassen. Dennoch musste es mir unbedingt gleich von Anfang an gelingen bei Lady Julia genau den Eindruck von mir zu erwirken, der auch künftig bei ihr der beherrschende sein sollte.

Dreierlei vorzügliche Charaktere sollte sie in mir vereinigt sehen: den klassisch-modernen Gentleman, aufrichtig, talentiert, interessiert, aus gutem Hause und versehen mit zumindest einem leidlichen finanziellen Auskommen; den Typ des sensiblen Draufgängers, charmant, naiv, bereit sich für Ideale wie auch für andere Menschen zu opfern; schließlich den Mann fürs Leben, zupackend, zuverlässig, feinfühlig, witzig und vor allem treu liebend.

Natürlich ist es ungefähr ebenso irrwitzig zu glauben in der Kürze einer einzigen Begegnung einen solchen Menschen spielen zu können, wie es irrwitzig wäre zu glauben, dass ein solcher Mensch tatsächlich existiere. Der Trick jedoch, so meine ich, ist ohnehin ein anderer. Er besteht darin zu glauben, dass ein solcher Mensch existiere, und schließlich für eine gewisse Zeitspanne daran zu glauben, man selbst sei dieser Mensch. Dieser Glaube nun ist es, den sensible Wesen zu spüren vermögen. Zum Beispiel, Kinder, Frauen, Priester, Kommissare und sogar einige Hunde, Katzen und Pferde. Natürlich ist das Theorie. Philosophie könnte man es auch nennen, was mich anbetrifft. Aber ich besitze einen beachtlichen Erfahrungsschatz, der meine Thesen in Bezug auf die Macht des Glaubens in allen Dingen der Welt und des Menschseins voll unterstützt.

Ganz klar, man darf es schmunzelnd sagen: auch das kann man glauben oder man lässt es eben sein und zweifelt. Zweifel aber hat allein noch nie zu etwas geführt. Erst das Heraustreten aus dem Zweifel als Ergebnis einer sogenannten Wahrheitsfindung bringt wieder etwas. Und was wird da erbracht? Glaube, was sonst. Was ist Wahrheit dem einzelnen mehr als Glaube? Ist dem Menschen nicht beides eins? Erwarten die Gläubigen unter uns nicht selbst von Gott, dass er glaubt – an uns Menschen glaubt?

Glaube ist meist etwas Fadenscheiniges und oft sogar etwas lächerliches, aber er ist zugleich die größte Macht die es auf der Welt gibt.

Alles an meiner Begegnung mit Lady Julia war von mir inszeniert. Der Ort: eine Stelle im Gelände am Rande des Anwesens um Fairfield Manor, wo die Umzäunung niedrig war und sich als simpler grünumwucherter Wall ohne Pfosten und Stacheln darstellte. Die Zeit: der Nachmittag, so gegen halb sechs. Die Umstände: Sie hoch zu Roß, kurz vor dem Zenit des Weges, den sie mit ihrem Pferd Dario zu machen pflegte, ihr adliges Blut erregt, schon ein wenig in Wallung versetzt, ihre Stimmung gehobener als gewöhnlich, ihr Geist offen, leichten Mutes, ihre Seele der Magie des Rittes ergeben, sich selbst hinfortträumend.