全文4324字,预计阅读 8分钟

云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长。

今天是浙江大学校长竺可桢诞辰131周年纪念日,我们特推送此文,以表感念,同时期冀为新时代大学通识教育提供借鉴与思考。

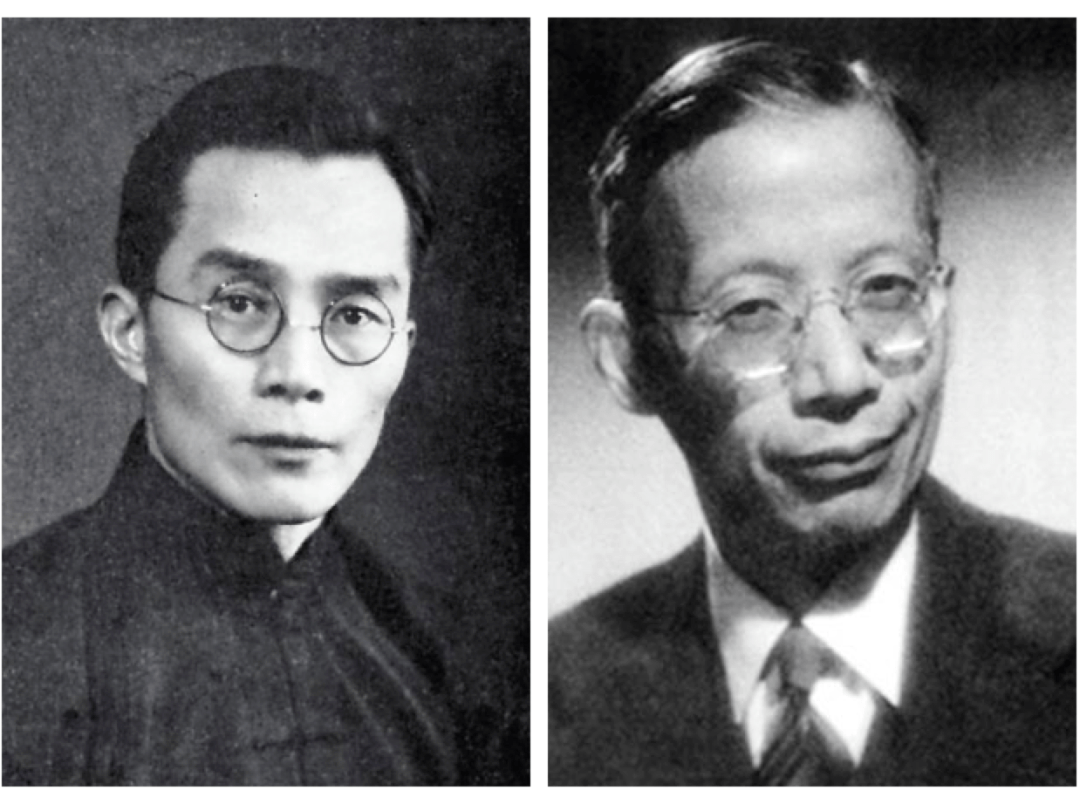

注:梅贻琦(1889年12月29日—1962年5月19日),字月涵,1931年至1948年任清华大学校长。竺可桢(1890年3月7日—1974年2月7日),字藕舫,1936年至1949年任浙江大学校长。

梅贻琦(左);竺可桢(右)。(来源:“浙大文科”微信公众号)

作者 | 周谷平(浙江大学教育学院教授);张丽(山东管理学院发展规划处副教授)

作为中国近代教育史上著名的大学校长,梅贻琦与竺可桢不仅年龄相近,而且人生经历也有不少相似之处:

- 一是两人都深受中国传统文化的熏染,有着共同的文化根基,具有中国传统知识分子的忧患意识以及“鞠躬尽瘁,死而后已”的人格境界。

- 二是两人都接受过“欧风美雨”的洗礼,留美经历对梅贻琦、竺可桢都产生了一定影响。

- 三是两人均为理工科出身,既没有郭秉文、蒋梦麟等人的教育学背景,也没有潘光旦的社会学背景,更没有象蔡元培一样广泛研究哲学、心理学、文学、美学和文化史等。

- 四是两人都有在颠沛流离中艰苦办学的经历。抗战期间,梅贻琦带领师生与北大、南开合并成“西南联大”;竺可桢则带领浙大师生四迁校址,走完了著名的“文军长征”。

然而,这两位有着不少相似之处的大学校长,他们的通才教育观却有着各自的特色,甚至是一些差异,但这些并没有妨碍二人实现通才教育的目的,反而愈加体现时代高度,立足中华优秀传统文化,渗透着独特的办学理念,对我国当前人才培养具有重要启示。

01

对“通才”内涵的理解:

两人各有千秋

对梅贻琦来说,他理想中的通才是一种“全才”式通才,全知全能、广闻博见、深谙万事万物的贯通之理,而不是成为“匠才”,哪怕是高级的“匠才”。

在他为清华大学制定的教育方针中,即对学程做出规定,第一年专用于文字之预备及自然科学与社会科学之普通训练,其目的在使学生勿囿于一途,而得旁涉他门,即使第二年选定专修学系从事专门研究之后,他也主张各系规定之课程,不应多加限制,而应多给予学生时间,能与教授商榷,受其人格和学术的熏陶,并修习一些其他科目。

对工程系这样的实用学科,梅贻琦同样主张“不贵乎专技之长”,而应以普通训练为主,以便学生无论遇到机械、电理还是土木建筑等各种各样的工程问题时,皆能够有相当的应对。

在对人才培养等现实问题的分析上,他的这种“全才”式的人才倾向更为突出。

以他对工业人才的分析为例,他认为,一个人要成为真正的工业人才,至少需要基本科学、工业技术、工业组织三个方面的训练,而目前做到的,只是技术的训练,即专家的养成。

基本科学的训练必须跟进,因为技术的成就也是从理论的成熟中不期而然的产生出来的。对于工业组织方面的训练,梅贻琦尤为看重,因为在工业化生产中,“人事”的因素愈加重要,只有对心理学、社会学、伦理学以及一切的人文科学、文化背景有所了解,才能在组织过程中多合作,少摩擦。

从这些话中看出,梅贻琦所希望培养的人才不但懂科学理论,而且会技术操作,更要具备高超的组织能力。

总之,追求全面、贯通、综合是梅贻琦之“通才”观的主要特征。

相对于梅贻琦,竺可桢也重视学生知识、能力的全面及贯通,并通过主辅修制度培养跨学科的通才,但这不是他通才观的最鲜明特征。

事实上,竺可桢更希望培养“宏才”式通才,也可以说,是一种领袖人才。

他在初临浙江大学之时,就特别强调,受过高等教育的人,必须有明辨是非、静观得失、缜密思虑、不肯盲从的习惯,而唯有能思想才不至于盲从,亦唯有能思想才能做有效的行动,应付我们艰危的环境。

1936年9月18日,他在和新生的一次谈话中说到,单学一门技术,不是教育最重要的目的;头脑清楚,做学问办事业统行;谈话的最后,竺可桢指出两点,第一,诸位求学,应不仅在科目本身,而且要训练如何能正确地训练自己的思想;第二,我们人生的目的是在能服务,不在享受。

竺可桢如此强调大学生运用自己思想的重要性,不仅缘于他一直以来的爱国情怀,更是因为他看到,自鸦片战争以来,中华民族积贫积弱、极度落后的社会现状并没有改善,而中国之所以落到如此田地,就是因为缺少头脑清晰、善用思想的人物。

他甚至指出,外患不足畏,内忧不足惧,唯有一般领袖缺乏清新的头脑,远大的眼光,坚强的意志,则其覆国灭种将不旋踵,而且是无可救药的一种病。

进一步讲,竺可桢如此迫切地希望培养领袖人才,而不是在知识全面、人格健全等通常问题上云云,并不是他意识不到全面发展的重要性,只是他深刻认识到,在中国饱受列强欺侮、民族危机空前加剧的时代,个体的全面发展必须与拯救中华民族紧密联系在一起。

大学生是社会的精英,也是中华民族的“火种”,只有把这一批人先培养起来,让他们成为各行各业的领袖人才,以百折不挠的精神带领大众,改变中国落后挨打的命运,中国才有希望,而这也是竺可桢“通才”观内涵的本质特征。

02

“通”和“专”:

孰为重心所寄

在这一问题上,梅贻琦的看法是,“通”“专”虽应兼顾,但重心所寄,应在“通”不在“专”,理由是,社会生活大于事业,人不能把一生全部寄予事业上。

通识为生活而准备,专识为事业而准备,而社会所需要的,也是通才大于专家,让那些没有通才做基础的专家“临民”,其结果只能是“扰民”而不是“新民”。

因此,大学应当以“通重于专”为原则,而今日之大学,通则一年,专则三年,实为“最大之不足也”,那些进入专门学习阶段的学生,只知其一,不知二、三为何物,或者对二、三一知半解,如此这般,根本无法培养通才。

对此,要么学习国外大学的一些经验,暂缓分院系,像有的学校第三年才分,要么在第一学年中增设“通论”的课程。

梅贻琦强调“通重于专”,与他的大学观、知识观不无关系,在《大学一解》中,梅贻琦认为,今日的大学之道,仍没有离开“在明明德”“在新民”这两个范畴,“新民”是大学的终极目的,“明明德”是“新民”之最根本之准备,这要靠师生的人格修养和言行举止来达成,而与此最匹配的教育形式,无疑是以通识为重的教育。

同时,一个人必须对人文、社会、自然三大领域的知识有相当的了解,而且还要知其会通之所在。因为无论是宇宙之大,品类之多,历史之久,文教之繁,都要有其一以贯之之道和相为因缘与依倚之理,此则所谓通也,而这更需要以“通”为主的教育为学生呈现知识的本来面目。

相对于梅贻琦,竺可桢则认为,大学教育的内容,应当做到“通专并重”。

针对当时大学教育普遍存在的实用化、功利化倾向,他明确指出,这虽能满足一时之需,但未必真正使科学发达、实业振兴,甚至还会重蹈“洋务运动”的覆辙,西方人从来不管有用没用,反而因为研究原子而发明原子弹,可见,那些永久在寻觅“事物背后的原因”(underlying causes)、探索昔人不见不知的各事物之关系的求知活动,不但是培养理智的最佳路径,甚至还会为那些专家的探索打开一片新天地。因此,大学理应“通专并重”,走上“谋食”更要“谋道”的正确轨道上来。

值得指出的是,竺可桢并没有像梅贻琦那样认为“通重于专”,这是因为,他虽然看到通才教育有培养好奇精神等优点,但也存在重脑而不重手、重思想而不重行动、或重心灵而不重物质等不足。

同时,竺可桢认为,手工之技巧、手眼之协调正是专业或技术教育的优点,而中国对世界文明的贡献,如造纸术、印刷术等,均是出自善于动手而非读书之人。

因此,他极力呼吁,青年人欲强身健体、头脑精密、造福社会,非用手不可,尤其是工业化时代,更是“双手万能”,只有善于动手,才能促进物质文明的进步。

在这一点上,梅贻琦也同竺可桢一样,对传统文化中鄙视技术,以及大学教育中好高骛远、不屑动手的现象,也是持批判态度的。

03

导师制:

相同的目的,不同的构建

梅贻琦认为,大学之良窳取决于教授,就是教学生如何做人,也有赖于教授的引领作用。

竺可桢也持完全相同的见解,他认为,教授是大学的灵魂,一所大学学风的优劣,全视教授的人选为转移。而大学生已不同于中学生,不需要依赖被动的指示,而是重在精神的修养,更需要教授的指导和人格感化。

正是出于这样的目的,梅贻琦与竺可桢都建立了导师制。

梅贻琦倡导的导师制不仅理念先行,而且实践先行。

最初,延续清华学校期间的“级友制”,设立了“新同学指导委员会”,每组新生分别请一位教授做导师,由导师利用课余时间对学生的学业和品德方面进行指导。

1935年以后,清华大学将这一办法渐渐在全体学生中推行,按照《国立清华大学试行导师制办法》规定,一年级学生之导师,由校长聘请教授一年级学程之教师分任之,研究院及二、三四年级学生之导师,由校长聘请各部系教师分任之。

相对于梅贻琦,竺可桢实施的导师制虽晚一些,但内容更为详细,体现了体系化、细节化和民主化的特点。

据《国立浙江大学导师分配办法》记载,对一、二年级的学生,导师要注意为人及为学之基本训练,对三、四年级的学生,则兼重专门学术研究之指导。

对于导师人选,学校从全校范围为一年级新生选拔导师,也在尊重学生意愿的基础上,为二年级学生指定导师,学生本人也可在征得学校同意后在全校教职员科员中选择一位。

三、四年级,由于专门学术研究的需要,导师以本院系为限,学校既可以指定,学生也可以征得校方同意后自行选择。

学生中如有特殊情形的,必要时还需请导师予以特殊训导或补受各种基本训练。

此外,为充实导师制,浙江大学制定了《导师任务案》《训导目标案》等,并对具体方法做了要求,让导师在指导学生的过程中有章可循、有据可依。

为让学生了解导师制的真实含义,竺可桢不仅为学生作《导师与人师》的演讲,还在纪念周上要求知名教育家雷沛鸿作《导师制300年来在哈佛之演进》的演讲。

04

结语

梅贻琦、竺可桢的通才教育观虽各具内涵和特点,但都站在了时代高度。

梅贻琦的通才教育观除了论说本身的价值以外,更在于他能够开风气之先,具备了现代通识教育的视野,而竺可桢的通才观也同样体现了时代高度,他把通才教育与中国的迫切需要结合起来,让通才教育变成一个时代的产物,而不是一个书斋的产物,让通才教育融入拯救中国、改变民族命运的的进程中去。

梅贻琦、竺可桢的通才教育观,不排除借鉴西方大学教育的有益经验,但尤其注重吸纳、发掘中国文化的合理内核和优秀成分。

梅贻琦即是位“修己以安人”的典范,他的通才思想深受《论语》《大学》等中华经典的启发,在极其艰难的时刻,他总是用孔子“饱受波折,东奔西跑,栖栖惶惶,被困于蔡,绝粮于陈,但对教育事业始终如一”的事迹自勉和勉励他人。

而竺可桢采用“求是”做校训,正是受到王阳明“君子盖有举是非之而不顾,千百是非而不顾者,亦求其是而已矣,岂以一时之毁誉而动其心哉”的精神感染。

更重要的是,梅贻琦、竺可桢的成功之处,是没有把通才教育简单地当作一种固定的模式、一套课程或某种教学方式,而是将其作为“人”的教育,并把自己独特的办学理念融入其中。

而今,时代变了,中国的责任更大了,培养什么样的人,能满足“人类命运共同体”的需要,如何培养人,让中国大学跨入世界一流大学的行列,不但需要我们站在新的时代高度上认真思考,也要在通识教育中融入文化自觉,彰显“四个自信”,从中获取不竭的精神动力和智慧源泉,并凸显大学校长独特的办学理念。

本文获授权转自“浙大文科”微信公众号(id:zju_rwsk),原题为《周谷平、张丽:梅贻琦与竺可桢通才教育观之比较》,原文原载于《高等教育研究》2019年第2期,本文略作删改,如需引用,请参考《高等教育研究》2019年第2期原文。文章仅作分享,不代表一读EDU观点和立场。点击页面左下角“阅读原文”即可浏览 “ 浙大文科 ”微信公众号 推送原文。

延伸阅读

美国大学的自由教育和通识教育是如何产生、变化的?

哈佛再推通识教育改革:越是顶尖大学,越重视本科教育

我们还没完全明白,什么才是通识教育

通识教育不是名校“专利”,这所民办大学都探索20多年了

通识教育是“无用”的教育吗?

美国大学明白,他们需要什么样的通识教育

以人为本、以德为先——大学通识教育之通与专的关系

文章不错,点个“在看”吧!返回搜狐,查看更多

责任编辑: