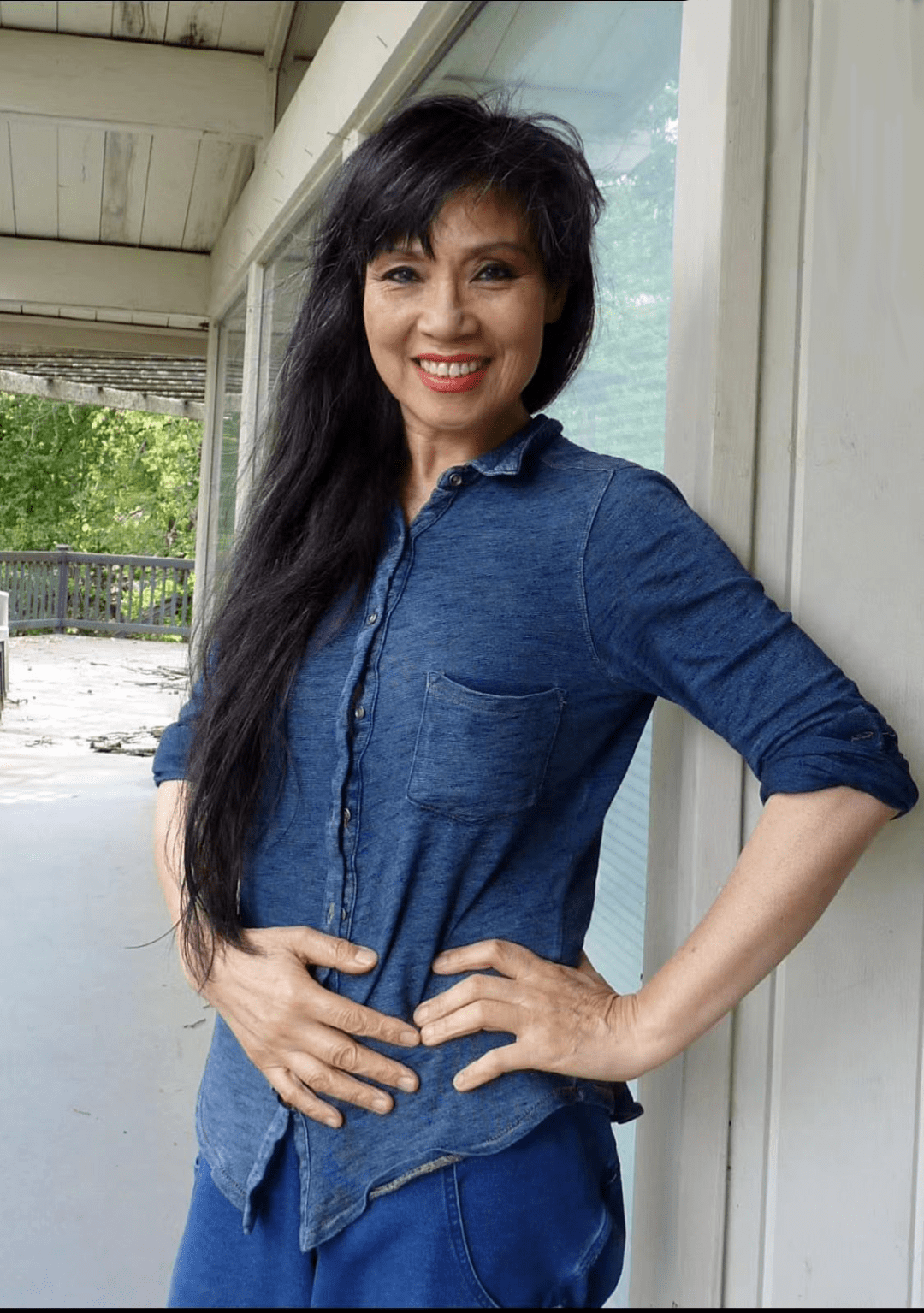

作者简介

闵安琪,1957年出生于上海。1975年因符合江青“一号形象”标准被上海电影制片厂招生组从农场的棉花地里发现,调去“电影演员培训班”。“四人帮”倒台后闵安琪被淘汰。她在上影厂当临时工,八年后被定为“终生场记”。心情压抑的闵安琪觉得自己前途渺茫,向在美国留学的好友陈冲打听留学的可能性。1984年在陈冲的帮助下考入美国芝加哥艺术学院。留学期间闵安琪刻苦自学英语。1994年她靠自传性小说《红杜鹃》一书成为美国畅销书作家。该文是闵安琪在美国出版的回忆录《煮过的种子》的节录。

《煮过的种子》第三章

(节选)

闵安琪

黎明。上影职工宿舍内漆黑一片。气温在零度以下。室外的一盏橘色路灯勾出了窗框。我听到一阵轻轻的拖鞋擦地的声响。一个女孩子的投影出现在我的蚊帐上。在此之前我听到她从上铺爬下,轻轻开了门出去解手,然后返回。她的名字叫陈冲。几年以后,在好莱坞,她将成为 “琼·陈”。她将成为亚洲及世界电影界明星,集美丽,优雅和性感于一身。此时此刻,这女孩才刚满十五岁。她只是我同屋中的一个。记得第一次见到她,她是被她姥姥领着来的。扎着一对牛角辫。鹅蛋脸,光洁透明的皮肤,一对明亮清澈的杏仁眼,长睫毛,眼珠乌黑。这对眼睛在她清瘦的脸上显得超大,让我想起了蜻蜓的眼睛。她挺直的鼻子小巧而秀气。嘴唇如花瓣,饱满而精致。她穿着无袖小白褂子。晒成了橄榄色的双臂。我注意到了她肩膀和手臂上的肌肉。姥姥告诉我们她外甥女来自于上海共青中学,是学校游泳队和射击队的成员。她是被上影厂的导演相中选来试镜的。姥姥说话的时候那女孩在一旁低着头害羞地听着,不时地抬起她的大眼睛好奇地偷看我们。当我们的目光相遇时她马上又低下头去。在大家的注视下,她下意识地拱肩含胸。但这掩盖不了她那青春魅力。姥姥将她轻轻地推向前,让她赶紧作自我介绍。

女孩有些紧张,犹豫了一阵后鼓起勇气开了口。她的自我介绍让众人笑了起来。她先报了她父亲的姓名,然后母亲的姓名。“这孩子,是怕到了城里走丢了不成?”同室的人们开起了玩笑。女孩局促地笑了一下,露出了可爱的小虎牙。“你可知道来这儿干什么?”有人问。女孩摇摇头。“是来上表演课的。”姥姥插话说,“陈冲本来是被招去演一个报信的小赤卫队员。摄制组突然宣布影片下马。这孩子本该回校上课。是领导不允。让到这儿来,说是先待着跟着学学再说。孩子父母不想让她离开学校太久。”

寝室的人有意逗女孩便要她解释她名字的意思。女孩似乎很高兴,响亮地答道,“耳东陈,冲锋的冲。”在接下来的谈话中我得知陈冲的父母都是医生。姥姥也是一个了不得的人物。她是《家庭医学》一书的总编辑。姥姥拜托大家照顾陈冲,“帮助她成熟起来。”在床位的安置上陈冲没有选择。因为所有下铺都住满了。她只能睡我对面的上铺。姥姥在床周围撑起了竹竿,置起了蚊帐。生怕外甥女半夜从床上滚下来,姥姥拿出了绳子在床周围绕起圈来。“这孩子从来没睡过上铺,”姥姥嘟囔着。“她从小睡相不好。弄不好会掉下来。”

在一旁嚼着话梅的女孩不好意思起来。她催促着姥姥离开。老人家前脚走,女孩后脚就加入了我们军训的行列。第二天她和我们一起参加了上影厂声讨“四人帮”的群众集会。

短短的几个星期内上影厂由“四人帮的重灾区”转变成了“改革派的新宣传阵地”。配合新形势的新片上马。摄制组成立了。要出外景,女主角却还未定。消息传开:因导演《红色娘子军》而著名的谢晋在为他的新片《青春》物色女主角。上影厂的每个女演员都在暗中祈祷能够得到谢晋的青睐。在听说谢晋及摄制组的主创人员要来我们宿舍的那天早晨,空气似乎凝固了。

吃过早饭我们接到通知到排练厅集合。老师说谢晋一行正在来路上,要我们把粉碎“四人帮”《大快人心事》的诗朗诵排演一遍。晨光从破旧的窗户外照了进来。照在了站在我旁边的正在边朗诵边做鬼脸的陈冲身上。孩子气的她对谢晋导演马上要到的意义毫无认识,也不关心。她只想开心逗笑。她对所朗诵的诗已经背得滚瓜烂熟。小和尚念经似的心不在焉。我和其他人则心事重重。我已经被归于淘汰之列。上影厂招我原是因为我长得象《红色娘子军》中的女主角吴琼花。我不认为我会幸运。前几天我已长途电话去农场告诉老连长颜,我有可能被淘汰。“退回原单位”意味着我得返回农场。我请老连长替我留个床位。与此同时我在上影厂培训班刻苦努力学习表演艺术,虽然自己心里清楚,我在表演上缺乏天赋。我不甘心就这么被淘汰,更恐惧回农场。那意味挑担,结局就是老腰伤复发,只能跪在田里插秧。谢晋是最后的机会。选不上当主角,当配角也好,哪怕是没有台词的“群众甲”。秋后的蚂蚱我也铁了心要蹦跶到被冻僵冻死为止。

“我们聆听‘忆苦思甜’的表情”

谢晋导演是个戴着眼镜的大高个。他一脸的权威,嗓门很大。他和他的主创人员坐在教室里观看着我们的诗朗诵。他的眼睛从进门起就一直盯着陈冲。他进教室的几秒钟内陈冲的命运就定了。当然我的命运也定了。当谢晋导演的眼睛扫过全体朗诵者包括我时那眼神从我身上划过没有停留我便知道自己没戏了。

“可以了!”谢晋导演在我们朗诵到一半时挥了挥手。他指着陈冲,转过身去与他的摄影师“小声”地讨论起来。摄影师频频点头,一边侧过脸来,斜着眼看着陈冲,一边对谢晋说,“嗯嗯,有可塑性。”

第二天陈冲就被带走去试镜了。她是傍晚回到宿舍的。她带来了一叠刚冲洗出来的黑白照片。那是她的试镜照。照片中的她非常的清纯甜美。我问她自己是否喜欢。她摇头道,“看上去太像小孩。”我说,“我认为棒极了。” 她撇着嘴说,“你喜欢你拿去好了。”

“还是你自己收着吧,”我说。照片中的陈冲从各个角度看都是上影人说的“Camera-face” (上镜胚子)。美得极致。这张还在发育着的脸,可塑性无比的脸,将成为性感女神的脸。我看到了她前景灿烂,正如我可以看到我自己的前途灰暗。“也好,作个纪念吧!”我指着照片说。她冲我一笑把照片递过来,“给!”那份天真美得令人心醉心碎。

“对不起吵醒你了!”蚊帐外冻得瑟瑟发抖的女孩说。“我怕吵醒大家不敢开灯。”她解释说自己上完厕所爬不回上铺去。姥姥围床绕着的绳子成了绊脚索。

我在蚊帐内坐了起来,问她,“你冷吗?”

“快冷死了!”女孩头点得如同货郎鼓。

我拉开了蚊帐,“进来吧。”

“哎!”女孩如释重负,一跃进入我的帐子里。

单人床一下子显得狭窄了。我让女孩靠墙睡。这样她就不用担心滚下床了。她躺下后我扯了扯被子盖住她的全身。不一会儿女孩就发出了轻微香甜的鼾声。

我睡不着,脑海出现了老连长的影子。我想念她。遗憾的是我们不得不停止通信了。她的生活比我苦多了,但她在信里从来没有自怜,自悲或者绝望。她总是能够傲笑人生。我何尝不知她的痛苦与无望?她那貌似坚强的神经已经被崩到了即将断裂的边缘?农场的人际关系是冷漠和无情的。适者生存。颜曾多次在信中提到她不介意自己目前的生活状况,不介意孤独。她说那是她的命。苦命。我感到惭愧。我至今未能自救,又如何去救助她呢?她从不寄希望我能帮助改变她处境,但我把这做为自己的目标。只是眼前我难保自身。

身边的女孩睡得沉沉的。她的体温渐渐发热。闭着眼睛她先踢掉了盖在身上的被子,然后褪掉了裹在腿上的毛裤。猛地一个翻身她的头斜到了枕头的一边。她拧着脖子翻来覆去似乎在寻找枕头。我试着把枕头塞到她的头下面。没想到她的两只手拽住了我的胳膊。睡梦中她将头靠了上来。像一个弱水的人抓着那根救命稻草。我被她拽着动弹不得。只能随她枕着我的胳膊,躺在那里听着她那均匀的呼吸声。

天色开始渐渐发亮。窗外可以听到城市苏醒过来的各种杂声,汽车声,自行车铃声和来往嘈杂的人声。陈冲仍在死睡。我被她垫着的胳膊开始发麻。我小心翼翼地推她。试图把胳膊抽出来。但是小家伙就是不肯松手。

我楞楞地躺在蚊帐里看着陈冲那孩子气的脸庞。晨光勾勒出了她那标致的侧剪影。她那有着天鹅般线条的美丽的脖颈。我看到她敞开的内衣口露出胸罩带子。她戴着两层棉布胸罩。她是想把那少女正在发育的胸脯给压平。她哪里想得到她将成为亿万人的梦中情人。她将去美国好莱坞,并将在贝纳尔多·贝托鲁奇导演的奥斯卡获奖影片《末代皇帝》中扮演中国清朝皇后婉容。

熟睡的女孩如花似玉在睡梦中幽幽地开放。我不知道她是否会记得此刻,记得我。我清楚我会记得她。记得这黎明,这晨光,这蚊帐,这熟睡着的女孩花蕊般的黑色睫毛。

当一缕金色的阳光照进蚊帐撒在了女孩的脸上时她睁开了眼睛。看见我她咧嘴笑了。她眨了眨眼,睫毛上下煽动如蝶。她意识到自己是睡在了我的床上,并将我的胳膊当了枕头。“真对不起!”她一边说一边爬起来。

我和陈冲一前一后来到宿舍后面的水池前刷牙。她刷完后朝我靠了靠,似乎有什么话要说,却欲言又止。

我吐掉了口中的的漱口水,问道,“你想说什么?”

“去我家,好吗?” 她有点害羞地邀请着。

我想她不应该不知道我正在受批和被孤立。我感受到我被孤立却对其中的原因莫名其妙,俗话说“被蒙在鼓里”。我自信自己政治上清白,生活作风正派。没有男朋友,没有任何社交。我对同志友爱,对党忠诚。我告诉自己要经受考验。

“我请你吃西红柿!”见我犹豫,陈冲迫不及待地说,双手比划着。“还有糯米饭。撒白糖的!”

我说明自己的处境并建议她最好不要与我来往。“会连累你,真的。”

陈冲表示我的情况她清楚。

“那你干嘛还请我上你家?”我问。

陈冲给了一个调皮的笑。

“被人看见了会打小报告的,” 我告诉她。

“我们可以绕传达室后面走,” 陈冲固执地建议着。“没人会看见我们。”

我心里一阵感动,问,“为什么你不邀请别人?”

“邀请谁?”

“那个会给你‘正面影响’的人。”

“啊哟,我可不敢。我怕被吃掉!

我被她逗笑了。又正色道,“跟我接触会惹麻烦。

“嗯……反正……我要你来嘛。”

“上面有没有警告过你让你和我少来往?”

陈冲点了点头。

“你不听?”

她冲我一笑,咬着下嘴唇摇了摇头。

“你这样是会被抓住的。”

“抓住了我就装小孩,”陈冲想也不想地说。

我跟着陈冲去了她家。她姥姥很热情地接待了我。陈冲拿了一个大番茄递给我,自己也拿了一个啃起来。吃完她又拿来了糯米饭,开始撒拌白糖。我发现我这朋友特别爱笑。一触即发的那种笑。极有感染力。她让我暂时忘却了苦恼。当陈冲告诉我她喜欢看书,我便问她爱看些什么书。出乎我意料之外的是她看的书中不少是外语书籍。她告诉我她正在学习英语。我佩服极了,说,“你真行啊!” 陈冲说她刚看完了一本美国原版英文小说。书名是《爱情故事》。我告诉她我也看过,看的是中文版。

“哎,不骗你,我见过书里写的那种人。”陈冲压低了嗓子道。“就我们楼下有一对。是我的邻居,合用一个厨房的。真的,爱得死去活来。那男孩得了败血症。没救的那种。那女孩不离不弃,发誓爱他到死。就一个心愿,要跟他生一个小孩。”

“结果呢?”我追问。

“还真让她如愿了。不过那小孩生出来就不正常。病病歪歪的。还是斜眼。那男的死了以后那女的就一个人带着那孩子过。我们整条弄堂经常听到那病孩的尖叫声,还有她妈妈骂她的声音。骂得好凶啊。我想想觉得很奇怪,多美的爱情故事啊,怎么就这么个结局呢?”

“陈冲为我化妆”

1978年的夏天。我在上影厂当临时工。我骑着一辆三轮车从徐闵公路的总厂拉两桶冷饮给剧团。回宿舍后我发现我对面的上铺空了。陈冲离开上海去了北京。我感到了一种从未有过的失落。一年后陈冲的名字家喻户晓。她成为了“中国的奥斯卡”——电影百花奖最佳女演员获得者。

我站在雨中的黄浦江边像一只落汤鸡。我注视着江水中的漩涡。在过去的一周我每天下班独自一人骑了自行车去龙华。看着龙华火葬场冒着白烟的巨大的烟囱,我感到心灵在永恒的黑暗中游荡着,寻找着归宿。

上影剧团在徐汇剧场演出歌颂老一辈革命家长征的话剧《万水千山》。我被分配在后台打杂。除了帮忙搬布景,我具体职责是清洁化妆间和整理演员们的服装道具。

一天下午我到剧场时听见人们议论说“小陈冲来过了。她架子好大,连老师都爱理不理的。只管问闵安琪的抽屉在哪里。” 我走到后台,拉开属于我的在角落里的抽屉,发现了陈冲在里面放了六个粽子。我的泪水一下子涌了出来。

明日推送陈冲专栏“轮到我的时候我该说什么”《没有女人会因此丧命》选读,敬请期待!

年度推荐

(以发表时间排序,点击标题前往阅读)

● 卷首语

赵丽宏/ 天涯同心

● 短篇小说

陈永和/ 困 境

李 浩/ 木船与河流

残 雪/ 烟 城

郭冰鑫/ 鼓

邓一光/ 薯莨的秘密你可能知道

● 中篇选读

小 白/ “发挥你无限的潜能”

须一瓜 /身体是记仇的

储福金 /棋语·见合

默 音 /暗 香

徐皓峰 / 花袜勇者

王占黑 / 韦驮天

姚鄂梅 / 恋爱中的树懒

● 文学访谈

麦 家 & 何 平/ 关于《风声》的风声

邓一光 & 刘洪霞 /

一个两千两百万座孤岛组成的群岛

● 新诗界

翟永明 /时空的外延

林 白/ 梦寐之心

倪湛舸/ 光亮之盐

● 文学讲坛

陈福民/ 遥想右北平

● 理论与批评·特辑

张定浩 糖 匪 btr 顾 湘 / 理解与反观

新刊预告 返回搜狐,查看更多

责任编辑: