Ausnahmen bestätigen die Regel. Carsten Meyer-Heder lernte die Programmiersprache RPG, zu der Lochkarten gehören. Er stanzte seine Programme in Karten mit einer Maschine, die gehörigen Lärm machte. Anschließend nahm er den Stapel, ganz vorsichtig, da die Reihenfolge sehr wichtig war, und brachte sie in ein Rechenzentrum. Dort legte er sie in einen Kartenleser, der die Daten über Nacht einspielte. „Man sah also erst einen Tag später, ob alles geklappt hat“, sagt Meyer-Heder heute.

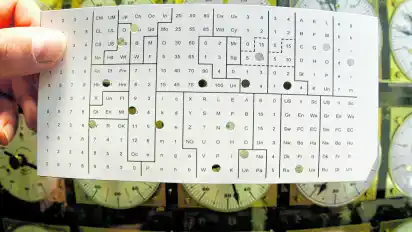

Das Maß aller Dinge war rechteckig, maß etwa 18,7 mal 8,3 Zentimeter, war 0,17 Millimeter dünn und bestand aus Karton hoher Papierqualität mit gleichmäßiger Dicke von 161 Gramm pro Quadratmeter. In vorgegebene Positionen wurden mit Hilfe eines speziellen Lochungsgerätes spaltenweise Löcher gestanzt, um eine Folge von Zeichen zu codieren, die meist als Klartext über der Lochung standen.

Der Name: Hollerith-Lochkarte. Dieses standardisierte Format gab es seit 1928, benannt nach ihrem Erfinder Herman Hollerith. Da auf eine Karte nur 80 Zeichen passten, benötigte auch ein kleines Programm leicht 100 oder 200 Karten.

Zum Vergleich: Um eine 80 Megabyte-Festplatte auszulasten, hätte man dafür früher eine Million Lochkarten gebraucht. Würde man diese Lochkarten aufeinanderstapeln, würde dieser Stapel rund 170 Meter hoch in den Himmel ragen, so hoch wie etwa das Ulmer Münster. Würde man eine Million Lochkarten ausliefern wollen, bräuchte man einen Kleintransporter. Und um einen USB-Stick mit acht Gigabyte mit dem Volumen von Lochkarten zu füllen, bräuchte man eine Kleintransporter-Reihe von 500 Metern.

In den Unternehmen sah die Lochkarten-Wirklichkeit so aus: Mitarbeiter übertrugen Daten von Briefen und Anträgen auf die Lochkarten. Mit diesen wurden Tabelliermaschinen gefüttert. Das waren programmgesteuerte Rechenautomaten vom Ausmaß eines Sofas. Sie bildeten das Herzstück jeder Lochkartenanlage. Die Tabelliermaschinen verarbeiteten gestanzte Lochkarten gleich stapelweise, sie lasen die gespeicherten Daten aus, konnten

diese zählen, berechnen und drucken.Einem Quantensprung kam dann die Entwicklung von der Lochkarte zu den Magnetbändern gleich. Diese verbreiteten sich ab Mitte der 1960er-Jahre in den Rechenzentren als Medium zum Speichern und Sortieren von Daten. Sie waren schneller und hatten eine wesentlich höhere Kapazität bei Volumen und Gewicht. Mitte der 1970er-Jahre war die Lochkarte vielerorts außer Gebrauch und auch zur Datenerfassung von Magnetbandkassetten oder Disketten abgelöst.

Datenerfassung ist das eine, Datensortierung und -anwendung das andere. Für einen großen Umbruch sorgte die Tabellenkalkulation. Im Nu ließen sich bessere Prognosen erstellen und alte und neue Datensätze einfacher vergleichen. Natürlich passierten auch Fehler. Ein verbreitetes Phänomen wurde „Tabellenkalkulationseffekt“ genannt. Das hing damit zusammen, dass viele Führungskräfte den Computer als Heiligtum begriffen und automatisch annahmen, dass alles, was aus dem Computer kam, auch stimmen musste. Ein Bewusstsein zog erst in die Firmen ein, als bei der Programmierung der Tabellen verheerende Fehler entstanden, die zu finanziellen Verlusten führten.

Bahnbrechend dann auch die nächste Veränderung: das Aufkommen des Internets. 1990 beschloss die US-amerikanische National Science Foundation, das Internet für kommerzielle Zwecke nutzbar zu machen. Zuvor war es nur für die Universitäten des Landes zugänglich. Anfang der Neunzigerjahre erfuhr das Internet rapiden Auftrieb, als der erste grafikfähige Browser namens Mosaic auf den Markt kam und zum kostenlosen Download angeboten wurde.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich auch die Firmen an die IT gewöhnt und erschlossen die nächste Ebene, indem sie mehr Computer in ihre Geschäftsabläufe und deren Verwaltung einbanden. Unternehmen fingen an, sich stärker für die Effizienz und die Optimierung von Abläufen zu interessieren.

Eine Firma, die von dem Bedarf an Programmen profitiert, ist die von Carsten Meyer-Heder: Team Neusta ist eine Unternehmensgruppe für IT- und Kommunikationsdienstleistungen. In den vergangenen fünf Jahren stieg der Umsatz immer um rund 30 Prozent, dieses Jahr peilt die Firma die 120-Millionen-Euro-Marke an. Neusta belegt, dass digitale Lösungen gefragt sind.

Vom Trend zur Digitalisierung profitiert auch das Dentalunternehmen Bego, eine der großen Firmen Bremens. Anders als Neusta hat Bego den Trend gesetzt. Bego ist ein Vorzeigebeispiel für die vierte industrielle Revolution, die zum Ende des 20. Jahrhunderts begann. Die Markenzeichen der Produktion dieses entwickelten Informationszeitalters: digital, vernetzt, flexibel. Mit der häufig zitierten Losgröße 1 wird die Produktion komplett individualisiert. Produkte kommen nicht mehr von der Stange, sondern werden komplett nach den Bedürfnissen einzelner Kunden gefertigt.

Bego hat schon 1999 mit der Digitalisierung von Wertschöpfungsketten gestartet. „Letztlich liegen unsere Anfänge der ,Industrie 4.0‘ deutlich vor dem Aufkommen dieser Begrifflichkeit in den letzten Jahren“, sagt Geschäftsführer Christoph Weiss. Damals führte das Unternehmen den 3 D-Druck als Produktionstechnologie ein. Bego ist Patenthalter für das sogenannte selektive Lasermelting im Dentalmarkt. Im Rahmen von 3 D-Druck produziert die Firma für die zahntechnischen Kunden individualisierte spezielle Teile, sogenannte Halbzeuge für Zahnersatz, die letztlich in den Dentallaboren finalisiert werden.

Bego-Chef Weiss sagt: „Durch diese Technologie hat sich das Berufsbild Zahntechnik stark verändert und letztlich für die heutigen digital Natives an Attraktivität erheblich gesteigert. Eine handwerkliche Profession hat sich so erfolgreich für die Digitalisierung geöffnet und an Zukunftsfähigkeit gewonnen.“

Bego und Neusta sind nur zwei Beispiele für die Vielfalt an anwenderorientierter Digitalisierung in der Bremer Unternehmenslandschaft. Mercedes hat das Bremer Werk zum „Leadwerk“ für das volumenstärkste Modell, die C-Klasse, erklärt. Alle Prozesse werden künftig komplett vernetzt und damit die Idee der Industrie 4.0 in die Tat umgesetzt.