Das komplette Buch als Download - Denknetz

Das komplette Buch als Download - Denknetz

Das komplette Buch als Download - Denknetz

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

1 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />

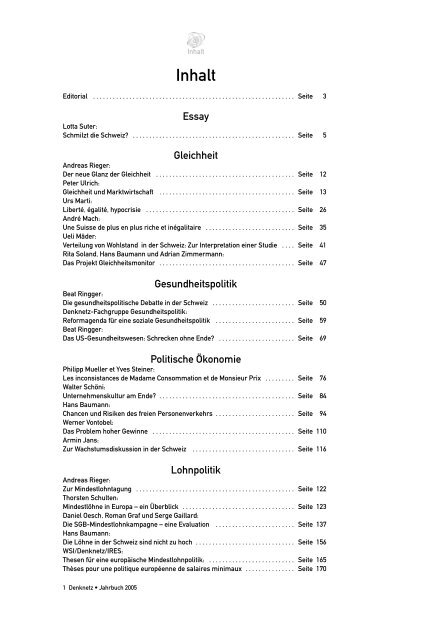

Inhalt<br />

Inhalt<br />

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 3<br />

Essay<br />

Lotta Suter:<br />

Schmilzt die Schweiz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 5<br />

Gleichheit<br />

Andreas Rieger:<br />

Der neue Glanz der Gleichheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 12<br />

Peter Ulrich:<br />

Gleichheit und Marktwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 13<br />

Urs Marti:<br />

Liberté, égalité, hypocrisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 26<br />

André Mach:<br />

Une Suisse de plus en plus riche et inégalitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 35<br />

Ueli Mäder:<br />

Verteilung von Wohlstand in der Schweiz: Zur Interpretation einer Studie . . . . Seite 41<br />

Rita Soland, Hans Baumann und Adrian Zimmermann:<br />

<strong>Das</strong> Projekt Gleichheitsmonitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 47<br />

Gesundheitspolitik<br />

Beat Ringger:<br />

Die gesundheitspolitische Debatte in der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 50<br />

<strong>Denknetz</strong>-Fachgruppe Gesundheitspolitik:<br />

Reformagenda für eine soziale Gesundheitspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 59<br />

Beat Ringger:<br />

<strong>Das</strong> US-Gesundheitswesen: Schrecken ohne Ende? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 69<br />

Politische Ökonomie<br />

Philipp Mueller et Yves Steiner:<br />

Les inconsistances de Madame Consommation et de Monsieur Prix . . . . . . . . . Seite 76<br />

Walter Schöni:<br />

Unternehmenskultur am Ende? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 84<br />

Hans Baumann:<br />

Chancen und Risiken des freien Personenverkehrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 94<br />

Werner Vontobel:<br />

<strong>Das</strong> Problem hoher Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 110<br />

Armin Jans:<br />

Zur Wachstumsdiskussion in der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 116<br />

Lohnpolitik<br />

Andreas Rieger:<br />

Zur Mindestlohntagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 122<br />

Thorsten Schulten:<br />

Mindestlöhne in Europa – ein Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 123<br />

Daniel Oesch, Roman Graf und Serge Gaillard:<br />

Die SGB-Mindestlohnkampagne – eine Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 137<br />

Hans Baumann:<br />

Die Löhne in der Schweiz sind nicht zu hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 156<br />

WSI/<strong>Denknetz</strong>/IRES:<br />

Thesen für eine europäische Mindestlohnpolitik: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 165<br />

Thèses pour une politique européenne de salaires minimaux . . . . . . . . . . . . . . . Seite 170

Inhalt<br />

Fiscalité<br />

Olivier Longchamp:<br />

Assurer la victoire du profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 175<br />

Bruno Fässler:<br />

Die Unternehmenssteuerreform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 183<br />

Andres Frick:<br />

Zur Diskussion der Staatsverschuldung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 188<br />

Denken<br />

Beat Ringger:<br />

Wie wirken Ideologien? Die Magie der Denkfiguren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 201<br />

Bernhard Walpen:<br />

Auf dem Pilgerberg oder: Dialektik der Freiheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 210<br />

<strong>Denknetz</strong><br />

Andreas Rieger:<br />

Definitionsmacht zurückgewinnen:<br />

Zur Gründung des <strong>Denknetz</strong>es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 219<br />

Beat Ringger:<br />

Tätigkeiten und Projekte des <strong>Denknetz</strong>es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 222<br />

Impressum<br />

<strong>Das</strong> ›Jahrbuch‹ wird herausgegeben von <strong>Denknetz</strong> / Réseau de Réflexion.<br />

Redaktion: Hans Baumann, Beat Ringger, Walter Schöni und Bernhard Walpen<br />

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des Verfassers bzw. der Verfasserin<br />

wieder, nicht unbedingt die der Herausgeberschaft und der Redaktion.<br />

Copyright: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Fotokopie, elektronische Erfassung<br />

Übersetzung von Beiträgen bedürfen der Anfrage und schriftlichen Genehmigung der<br />

Redaktion.<br />

Gestaltung: Lucio Giugni, Layout: Heinz Scheidegger, Korrektorat: Jeannine Horni, Druck<br />

und Bindung: freiburger graphische betriebe<br />

Verlag: edition 8, Postfach 3522, 8021 Zürich, info@edition8.ch www.edition8.ch<br />

Postanschrift: <strong>Denknetz</strong> / Réseau de Réflexion, Postfach 9177, 8036 Zürich<br />

E-mail: info@denknetz-online.ch; Internet: www.denknetz-online.ch<br />

ISBN 3-85990-108-7<br />

2 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

3 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />

Editorial<br />

Editorial<br />

Lange Jahre neoliberaler Vorherrschaft haben unsere Wirtschaft und Gesellschaft<br />

ungleicher gemacht. Nicht nur real, sondern auch im Denken.<br />

Soziale Spaltung, Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit und exzessives Profitstreben<br />

schienen <strong>als</strong> Normalität akzeptiert – <strong>als</strong> kleine Übel auf dem Weg<br />

zu Markt und ›Leistungsgerechtigkeit‹.<br />

Die Zeit der Denkverbote ist vorbei. Exorbitante Löhne, Diskriminierungen<br />

und Hierarchien werden wieder offen thematisiert und kritisiert,<br />

die Ehrfurcht gegenüber den (Fehl-)Leistungen des Topmanagements ist<br />

verflogen. Ungelöste Probleme der Geschlechtergerechtigkeit, der Gesundheitsversorgung<br />

usw. sind wieder auf der Tagesordnung.<br />

<strong>Das</strong> <strong>Denknetz</strong> setzt sich mit den gesellschaftlichen Problemen kritisch<br />

auseinander. Emanzipatives und befreiendes Denken erhält ein Forum<br />

für die notwendigen Debatten und Diskussionen über aktuelle Fragen<br />

aus Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitspolitik. Im April 2004 gegründet,<br />

zählt das <strong>Denknetz</strong> mittlerweilen 300 Einzel- und Kollektivmitglieder.<br />

<strong>Das</strong> <strong>Denknetz</strong> ist den Werten der Gleichheit, der Freiheit und der<br />

Solidarität verpflichtet. Leitthema der ersten Phase ist die Frage der<br />

Gerechtigkeit und Gleichheit. <strong>Das</strong> <strong>Denknetz</strong> hat dazu zwei Tagungen<br />

durchgeführt: Die erste fand im Juni 2004 unter dem Titel ›Der neue<br />

Glanz der Gleichheit‹ statt – diesen Titel haben wir auch für das vorliegende<br />

erste Jahrbuch übernommen. Die zweite befasste sich im April<br />

2005 mit dem Thema Mindestlohnpolitik in Europa. Von beiden Tagungen<br />

sind Beiträge in diesem Band dokumentiert.<br />

Sie, liebe Leserin, lieber Leser, halten die erste Ausgabe des <strong>Denknetz</strong>-Jahrbuches<br />

in Ihren Händen. Mit diesem Jahrbuch wollen wir<br />

Ihnen Folgendes bieten:<br />

• Analysen, die ein vertieftes Verständnis gesellschaftlicher Veränderungen<br />

ermöglichen und Hintergrundinformationen liefern.<br />

• Essays, die Denkanstösse und unerwartete Sichtweisen vermitteln.<br />

• Programmatische Texte, die den Diskurs über politische Orientierungen<br />

fördern.<br />

Die Beiträge bilden ein beträchtliches Spektrum von Positionen ab.<br />

Diese Breite ist gewollt. Auf dem Weg zu kohärenten Positionen gegen<br />

den neoliberalen Kapitalismus und für eine umfassend demokratische<br />

Gesellschaft möchten wir Debatten zusammenführen, die oft genug voneinander<br />

getrennt laufen. Die AutorInnen geben ihre eigene Meinung<br />

wieder, die sich mit den Ansichten des <strong>Denknetz</strong>es <strong>als</strong> Organisation<br />

nicht decken müssen.

Editorial<br />

Die Rubriken geben unsere inhaltlichen Schwerpunkte wieder:<br />

Die Sparte Essay soll politische Impulse setzen und unerwartete Sichtweisen<br />

eröffnen. Gleichheit bringt Texte zum <strong>Denknetz</strong>-Schwerpunktthema<br />

und enthält Beiträge der <strong>Denknetz</strong>-Tagung 2004. Gesundheitspolitik<br />

greift in die aktuellen politischen Debatten ein und enthält die Reformagenda<br />

einer <strong>Denknetz</strong>-Fachgruppe. Politische Ökonomie will zur kritischen<br />

Analyse der wirtschaftspolitischen Entwicklung der Schweiz beitragen.<br />

Die Rubrik nimmt auch Themen genereller Natur auf oder<br />

bezieht sich auf interessante internationale Erfahrungen. Lohnpolitik<br />

dokumentiert Beiträge der <strong>Denknetz</strong>-Tagung 2005. Ausserdem werden<br />

die Mindestlohnkampagne des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes<br />

ausgewertet und die notorisch vorgetragenen Jeremiaden über die angeblich<br />

zu hohen Löhne in der Schweiz kritisch beleuchtet. Fiscalité enthält<br />

Beiträge zur schweizerischen Debatte über die Steuernpolitik und<br />

zur Staatsverschuldung. Denken umfasst Artikel methodischen und ideologiekritischen<br />

Inhaltes und untersucht entsprechende Problemfelder<br />

(Diskurse, Ideologien, Utopien, Weltanschauungen u.a.m.). <strong>Denknetz</strong><br />

schliesslich bietet Texte zur Geschichte, zur Ausrichtung und zur Selbstreflexion<br />

unserer Organisation.<br />

<strong>Das</strong> <strong>Denknetz</strong> entwickelt seine Inhalte und Arbeitsweisen ständig weiter.<br />

<strong>Das</strong> periodische Erscheinen des Jahrbuches soll es ermöglichen, Entwicklungen<br />

über grössere Zeiträume zu erfassen, zu analysieren und zu<br />

diagnostizieren. Ein Instrument ist der Gleichheitsmonitor, der hier<br />

vorgestellt und für das nächste Jahrbuch erstm<strong>als</strong> erstellt wird. Wir sind<br />

eine junge Organisation, die im Begriff ist, ihr Fundament aufzubauen.<br />

Dies spiegelt sich auch im Jahrbuch.<br />

Die Texte werden im Jahrbuch in ihrer Origin<strong>als</strong>prache veröffentlicht:<br />

französisch oder deutsch.<br />

Die meisten Texte sind speziell für das Jahrbuch geschrieben worden,<br />

und wir danken allen AutorInnen herzlich für die Beiträge. Unser Dank<br />

geht auch an den Verlag edition 8 und seinen Geschäftsleiter Heinz<br />

Scheidegger, der durch seine offene, unkomplizierte und professionelle<br />

Arbeitsweise wesentlich zum Gelingen des Jahrbuches beigetragen hat.<br />

Wir freuen uns über Widerspruch wie Zuspruch. Schreiben Sie uns am<br />

besten per E-Mail an info@denknetz-online.ch.<br />

<strong>Das</strong> <strong>Denknetz</strong> ist ein Verein und wird von seinen Mitgliedern getragen.<br />

Wir laden Sie ein, dem <strong>Denknetz</strong> beizutreten. Sie finden alle<br />

Informationen und die Online-Anmeldemöglichkeit auf unserer Homepage<br />

www.denknetz-online.ch.<br />

Die Jahrbuch-Redaktion<br />

4 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

Essay<br />

Schmilzt die Schweiz?<br />

Eben will ich die gesammelten Gründe für und gegen das Fortbestehen<br />

der Schweiz, wie wir sie kennen, zuhanden von <strong>Denknetz</strong> analysieren,<br />

reflektieren und in gefällige Essayform kleiden. Nur ein paar Momente<br />

Aufschub noch, ein paar Minuten <strong>als</strong> Recherche getarntes Surfen im<br />

Netz: ein wenig Einstimmung ins Thema durch die Lektüre der guteidgenössischen<br />

NZZ.<br />

Da stosse ich auf die fantastische Meldung von der Abdeckung des<br />

Gurschengletschers mit einer 3,8 Millimeter dicken Superfrischhaltefolie,<br />

die das Abschmelzen des Eises am Gemsstock verhindern oder<br />

zumindest verlangsamen soll. Prompt protestieren die Schweizer Sektionen<br />

von WWF und Greenpeace gegen die kurzsichtige Symptombekämpfung<br />

und empfehlen stattdessen griffige Klimaschutzmassnahmen,<br />

was immer das heissen mag. Die Naturschutzorganisation Pro<br />

Natura hingegen zeigt Verständnis für das tourismusnahe Andermatter<br />

Projekt und konzentriert ihren Widerstand gegen den Polyester/Polypropylen-Gletscherschutz<br />

auf landschaftlich besonders wertvolle Gebiete,<br />

die sie nicht näher definiert. 1<br />

Statt über die Schweiz denke ich jetzt <strong>als</strong>o über die Existenzberechtigung<br />

von Gletschern nach und über die Vergänglichkeit der Natur.<br />

Schon in der Primarschule hatte mich eine unerklärliche Traurigkeit<br />

beschlichen, wenn der Lehrer etwa die stetige Geschiebeablagerung in<br />

Flussmündungen erklärte. <strong>Das</strong> nahe gelegene Bödeli zwischen Thunerund<br />

Brienzersee fand ich <strong>als</strong> Kind denn auch höchst befremdlich, obwohl<br />

ich die Landschaft um Interlaken gar nicht anders kannte und den<br />

einmal unzerteilten Wendelsee nie mit eigenen Augen gesehen hatte, da<br />

die Schwemmebene kurz nach der letzten Eiszeit entstand. Trotzdem<br />

war mir die irreversible Veränderung unheimlich, ein Sicherheitsverlust.<br />

Die Welt soll so bleiben, wie sie ist, wünschte sich das Kind.<br />

Wie wir alle, hat es mittlerweile mit der intensiven, komplexen und<br />

oft unberechenbaren Dynamik<br />

Lotta Suter<br />

von Mensch und Umwelt leben<br />

1952, Studium der Philosophie, Politologie gelernt. Wer weiss heute nicht um<br />

und Publizistik. Mitbegründerin und lang- die Interdependenz von Ökologie<br />

jährige Redaktorin der WochenZeitung, seit und Ökonomie, Natur und Kultur,<br />

1997 USA-Korrespondentin für diverse Me- Territorium und Politik. Und doch<br />

dien, lebt bei Boston. Veröffentlichungen: versteht sich gerade die kleine,<br />

›Einzig und allein. Die USA im Ausnahme- dicht besiedelte Schweiz, in der alzustand‹<br />

(2003); ›In aller Welt zu Hause. Al les mit allem verhängt und daher<br />

Imfeld – eine Biografie‹ (2005).<br />

ständig in Bewegung, in Entwick-<br />

5 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

Essay<br />

lung, im Umbruch ist, gerne <strong>als</strong> zeitlose unberührte Naturschönheit. Neben<br />

meinem computerisierten Arbeitsplatz zum Beispiel zeigt eine wunderschöne<br />

Aufnahme des Matterhorns mit Riffelsee im Vordergrund<br />

den Juni 2005 an; der Swissworld-Kalender ist ein Geschenk des<br />

zukunftsorientierten Schweizer Konsulats für Wissenschaft, Forschung<br />

und Bildung SHARE in Boston. Produziert ist er von Präsenz Schweiz,<br />

der offiziellen »Drehscheibe für den Auftritt der Schweiz im Ausland«.<br />

Was ist das für eine Schweiz, die <strong>als</strong> Matterhorn verkleidet auftritt<br />

und ihre Gletscher mit PVC-Blachen vor der globalen Erderwärmung<br />

schützt? Braucht es diese Schweiz? Oder eine ganz andere?<br />

Ob es überhaupt noch eine Schweiz braucht? Darüber habe ich zum<br />

letzten Mal nachgedacht, <strong>als</strong> wir anfangs der siebziger Jahre ›Des<br />

Schweizers Schweiz‹ von Peter Bichsel lesen und interpretieren mussten.<br />

Mein damaliger Schulaufsatz ist ein äusserst spröder, fast abweisender<br />

Text. Eben aus einem Austauschjahr in den USA zurückgekehrt, wo ich<br />

miterlebt hatte, wie weisse und schwarze Mitschüler sich in den Pausen<br />

regelmässig die Köpfe einschlugen, wie kaum achtzehnjährige Freunde<br />

gegen ihren Willen nach Vietnam geschickt wurden oder – das war<br />

dam<strong>als</strong> für eine aus der Schweiz noch unerhört – wie Menschen auf der<br />

Strasse bettelten, hungerten und froren, kamen mir Bichsels Schweizprobleme<br />

sehr klein und unbedeutend vor. Ich verfasste zuhanden des<br />

fortschrittlichen Deutschlehrers die erwartbaren kritischen Gedanken<br />

zur selbstgerechten, musealen, unveränderbaren Schweiz und krönte<br />

das Ganze mit gymnasialen Weisheiten wie: Politische Freiheit ist kein<br />

Zustand, sondern eine Tätigkeit. Oder: Die typisch schweizerische<br />

Selbstgerechtigkeit wird bloss sich selbst gerecht. <strong>Das</strong>s mit des Schweizers<br />

Schweiz auch meine eigene Herkunft und Heimat zur Diskussion<br />

stand, hatte ich ausgeblendet. Diese Verkomplizierung hielt ich mir mit<br />

einer gestelzten pseudosoziologischen Definition der Nation <strong>als</strong> »Kollektiv<br />

der sozialen Beziehungen« vom Leib.<br />

Heute lese ich ›Des Schweizers Schweiz‹ anders. Die Provokation des<br />

1967 geschriebenen Essays ist längst erkaltet, viele Thesen sind überholt.<br />

Politisch interessant bleibt die Ambivalenz des Autors, der über ›sein‹<br />

Land gleichzeitig sagt, das Gemeinsame beeindrucke ihn nicht und er<br />

habe Heimweh nach dem Bekannten. »Die Schweiz ist mir bekannt. <strong>Das</strong><br />

macht sie mir angenehm. Hier kenne ich die Organisation. Hier kann<br />

ich etwas durchschauen«, schreibt Peter Bichsel. »Ich fühle mich hier<br />

sicher, weil ich einordnen kann, was hier geschieht. Hier kann ich unterscheiden<br />

zwischen der Regel und dem Ausserordentlichen. Sehr<br />

wahrscheinlich bedeutet das Heimat. <strong>Das</strong>s ich sie liebe, überrascht mich<br />

nicht.« 2<br />

6 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

Essay<br />

<strong>Das</strong>s mir diese Textstelle jetzt auffällt und gefällt, hat mit meinem<br />

Alter und meiner Stellung <strong>als</strong> Auslandschweizerin zu tun; aber das ist<br />

nicht das Ende, sondern der Anfang einer allgemein gültigen Erklärung.<br />

Männer und vor allem Frauen, die wie ich in der Schweiz der fünfziger<br />

Jahren geboren wurden, haben von Kind weg das Abbröckeln erstarrter<br />

Werte und Strukturen miterlebt, das Schmelzen einer unübersehbaren<br />

gesellschaftlichen Gletscherlandschaft. Für uns war nichts mehr so<br />

absolut, wie unsere Eltern es kannten. Kernfamilie, Eiserner Vorhang,<br />

berufliche Ständeordnung, Patriarchat, Klassengesellschaft, die Parteienlandschaft<br />

– alles geriet ins Wanken. Viele stürzten sich kopfüber in<br />

die neue Zeit mit dem neuen grossartigen Vokabular: Pille und freie Liebe,<br />

Bildungsoffensive und Arbeiterbewegung, Feminismus und internationale<br />

Solidarität. Die Linke, die Frauenbewegung, der Umweltschutz<br />

– alles wurde nach 68 neu und erfunden, besser natürlich und radikaler.<br />

Wer etwas auf sich hielt, war antikapitalistisch, antipatriarchal, antiautoritär.<br />

Wir sprengten unsere sozialen und politischen Fesseln ohne Rücksicht<br />

auf Verluste – und verlagerten hartnäckige sentimentale Sehnsüchte,<br />

Bichsel würde sie vielleicht »Heimweh nach Bekanntem« nennen, in<br />

die sichere Ferne: in den Schoss lateinamerikanischer oder afrikanischer<br />

Grossfamilien oder an den Küchentisch eines hoch romantisierten Proletariats.<br />

An die Schweiz, dieses konservative, kontrollierende, fichierende Vaterland,<br />

wurden in dieser bewegten Zeit wenig Gedanken und noch weniger<br />

Gefühle verschwendet; linker Patriotismus war eine Contradictio<br />

in adjecto, so undenkbar wie der berühmte schwarze Schimmel. Nie und<br />

nimmer wäre Anita Fetz in den siebziger oder achtziger Jahren im roten<br />

T-Shirt mit Schweizer Kreuz aufgetreten, wie sie das im Herbst 2001 im<br />

Nationalrat <strong>als</strong> Rednerin für den UNO-Beitritt tat. Worin unterschied<br />

sich diese linke nationalistische Geste vom rechten Fahnenmeer, das zur<br />

gleichen Zeit in den USA Demokratie und Dissens überflutete und<br />

wegspülte? War es wirklich der richtige Moment, um auf symbolischer<br />

Ebene um Begriffe wie Patriotismus, Nation, Freiheit, Demokratie zu<br />

kämpfen, wie es uns Hermann Lübbe im Philosophieseminar theoretisch<br />

immer wieder nahe gelegt hatte? Oder war es bloss spielerische<br />

postmoderne Verkleidung, opportunistischer Chauvinismus, eine oberflächliche<br />

taktische Finte? Hat die Linke überhaupt politische Optionen<br />

für die Schweiz <strong>als</strong> Nation? War und ist die 1989 propagierte Schweiz<br />

ohne Armee, die Konversion zur Friedenssicherung, ein solcher Ansatz?<br />

Was gibt es sonst? Was bedeutet es, wenn die Linke in Europafragen vor<br />

allem darüber streitet, wie für die Schweiz das Schlimmste zu verhindern<br />

wäre? Was, wenn die sozialdemokratische Aussenministerin angesichts<br />

7 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

Essay<br />

der veränderten Weltlage mit einem bilateralen Freihandelsabkommen<br />

Schweiz–USA liebäugelte? Ist angesichts der heiligen Krieger in West<br />

und Ost die Schweiz in der Rolle der ehrlichen Maklerin vielleicht doch<br />

die bestmögliche Vision? 3 Ist das noch eine linke Idee? Braucht die Linke<br />

überhaupt noch eine Schweiz?<br />

Wenn ich den Thesen glaube, welche die <strong>Denknetz</strong>-Redaktion zum<br />

Thema dieses Essays zusammengestellt hat, steckt die Schweizer Industrie<br />

in einer Sackgasse, die verbleibenden Weltkonzerne sind immer<br />

weniger an der Nation interessiert, der Reichtum <strong>als</strong> Klammer des Vielvölkerstaates<br />

schrumpft bedrohlich, und das Einzige, was die Schweiz<br />

noch zusammenhält, ist historische Trägheit. Da fragt man sich tatsächlich:<br />

Was spricht dagegen, die Deutschschweiz zu Deutschland, die<br />

Romandie zu Frankreich und den Tessin zu Italien zu schlagen? – Abgesehen<br />

davon, dass man für die Rätoromanen vielleicht doch ein kleines<br />

Allegria-Reservat aussparen sollte, ist der Vorschlag zur Auflösung<br />

der Schweiz AG nicht neu. Schon die Jugendbewegung der achtziger<br />

Jahre wollte aus dem Staat Gurkensalat machen und forderte freie Sicht<br />

aufs Mittelmeer. Angenommen, nicht bloss die Gletscher, sondern auch<br />

die politische Formation des Landes schmölze dahin und wir hätten den<br />

schweizlosen europäischen Raum – was dann?<br />

Wir haben in der Schweizer Linken bisher vor allem die eine Seite<br />

gesellschaftlicher Veränderung diskutiert: Den Gang durch die Institutionen,<br />

schweizerische oder europäische, und was Kritik von innen<br />

heraus bewirken kann, wann und wo dieses Mitmachen korrumpiert.<br />

Seltener sprechen wir darüber, was passiert, was übrig bleibt, was fehlt,<br />

wenn Werte und Strukturen tatsächlich zerschlagen werden.<br />

Ich bilde mir ein, Feministinnen hätten zuerst entdeckt, wie eng Befreiung<br />

und Deregulierung beieinander liegen und wie schnell das eine<br />

in das andere umschlagen kann. Die Auflösung patriarchaler Herrschaftsverhältnisse<br />

– wie etwa im alten Ehe- und Scheidungsrecht der<br />

Schweiz oder im Konzept des Ernährerlohns festgeschrieben – brachte<br />

nicht automatisch eine schöne neue Frauenwelt, sondern auch viel ökonomische<br />

Unsicherheit und soziale Unverbindlichkeit für alle, die nicht<br />

jung, gesund und kinderlos waren. Wenige wollen die alte Familie<br />

zurück – aber wo sind die neuen verlässlichen Beziehungsformen für<br />

gute und schlechte Zeiten? Wer übernimmt soziale Verantwortung, wer<br />

macht die unbezahlte Arbeit – wenn nicht immer noch oder schon wieder<br />

die Frauen? Der Feminismus wollte Emanzipation; offeriert wurde<br />

im besten Fall Gleichstellung mit der Männernorm des klassischen<br />

Homo oeconomicus. Vom sozialen Ballast befreite Singles, Männer wie<br />

Frauen, wurden zu idealen kleinen Profitcenters oder Arbeits- und Kon-<br />

8 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

Essay<br />

sum-Monaden. Die Wirtschaft war am Mehrangebot von flexiblen, gut<br />

ausgebildeten oder billigen Arbeitskräften durchaus interessiert, aber<br />

nicht an einer grundsätzlich neuen gesellschaftlichen Arbeitsteilung und<br />

-organisation. »Diese durchgehende Verkapitalisierung unserer Werte ist<br />

nicht einmalig und war eigentlich vorauszusehen«, schrieb ich 1988<br />

zum zwanzigjährigen Jubiläum der neuen Frauenbewegung. 4<br />

Sehen wir eine solche Gefahr der Vereinnahmung unserer Werte auch<br />

auf staatspolitischer Ebene voraus? Oder nehmen wir an, dass eine<br />

Abkehr von der Nation oder ihre Aufhebung im europäischen Raum<br />

automatisch das Ende von Chauvinismus, Konservativismus und Fremdenfeindlichkeit<br />

bedeutet? Warum waren diejenigen Kulturschaffenden,<br />

die 1991 im Kontext der 700-Jahrfeier eine Abschaffung der<br />

Schweiz forderten, so sicher, dass das eine Befreiung aus der Enge und<br />

nicht bloss eine Deregulierung mit den immer gleichen Verlierern<br />

wäre?<br />

»Nur hier [in der Schweiz, ls.] kann ich mit Sicherheit Schüchterne<br />

von Weltgewandten unterscheiden«, schreibt Peter Bichsel. Historische<br />

Trägheit? Vielleicht; sie ist ein wichtiger menschlicher und politischer<br />

Faktor, der nicht gering geschätzt werden sollte. Als ich 1997 mit vier<br />

Kindern vom Tösstal nach Neuengland auswanderte, erlebte ich, was<br />

es braucht, bis man an einem neuen Ort »zwischen der Regel und dem<br />

Ausserordentlichen« unterscheiden kann. Was ich in den USA jedoch<br />

schnell begriffen habe: Wer sich deplatziert und verloren, ja bedroht<br />

fühlt durch die Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung, ist besonders<br />

anfällig für das Sicherheitsversprechen fundamentalistischer Ideen.<br />

Wo der Ausnahmezustand, der Kampf ums Überleben, zur Regel gemacht<br />

wird, gerät die Demokratie selbst in Gefahr. 5<br />

Bei einem Schweizbesuch im Herbst 2003 hingen überall SVP-Plakate,<br />

die eine baldige Islamisierung der Schweiz androhten. <strong>Das</strong> überraschte<br />

mich nicht. Auch nicht das wütende Geschimpfe meiner Freunde über<br />

die xenophobe Propaganda der Rechten. Hingegen vermisste ich ein<br />

starkes, positives – und plakatives! – Gegenbild: die kühne Vision einer<br />

weltoffenen, integrativen, kulturell neugierigen Schweiz. War das nicht<br />

seit 1848 die Aufgabe der Linken im Land? Wieso sollte es heute so viel<br />

anders sein?<br />

Die Nation<strong>als</strong>taaten haben sich gewandelt, aber sie werden sich in Europa<br />

noch eine ganze Weile nicht in Luft auflösen – das zeigte nicht bloss<br />

die Schweizer EU-Abstimmung vom Dezember 1992, sondern das bewiesen<br />

auch die Urnengänge in Frankreich und den Niederlanden im<br />

Mai 2005. In all diesen Voten war der Patriotismus, man könnte auch<br />

sagen die Vorliebe für ›das Bekannte‹, beim Volk weitaus stärker <strong>als</strong> bei<br />

9 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

Essay<br />

der Classe politique, die pragmatischer und auch opportunistischer mit<br />

veränderten Machtverhältnissen umgeht. Diese Diskrepanz ist mittlerweile<br />

hinlänglich bekannt und sollte endlich entdramatisiert werden. Ein<br />

›Non‹ oder ›Nee‹ zu einer europäischen Verfassung bedeutet nicht gleich<br />

den Untergang Europas, wenn man das Gesamtbild vor Augen hat: Erstens<br />

entwickelten sich die europäischen Staaten innert erstaunlich kurzer<br />

Zeit von militärischen Gegnern zu politischen Akteuren, die ihre<br />

grossen und kleinen Konflikte und Differenzen aushandeln, manchmal<br />

grosszügig, öfters kleinlich und krämerisch, wie das unter Nachbarn so<br />

üblich ist. Und zweitens gilt trotz der lauten und hässlichen Propaganda<br />

der Nationalisten in vielen Ländern: Die hartnäckige Ausrichtung eines<br />

Grossteils der Franzosen, Holländerinnen, Schweizer und Engländerinnen<br />

am Nahbereich ist an sich weder reaktionär noch progressiv. Rechte<br />

wie Linke sagten in den letzten Jahrzehnten Nein zur Supernation Europa.<br />

Pragmatische Zusammenarbeit ist trotzdem möglich, wie die bestehenden<br />

Verträge und wie auch die jüngste Abstimmung in der Schweiz<br />

zu den Schengen/Dublin-Abkommen zeigt. – In den USA sind es zur<br />

Zeit übrigens die Republikaner, die von einem Grossreich träumen, und<br />

liberale Politologen, die sich eine Zerschlagung des Leviathan und einen<br />

lockereren Zusammenschluss von vereinigten Staaten wünschen.<br />

In ihrem Essay ›Kann Patriotismus solidarisch sein?‹ argumentiert<br />

die Philosophin Martha Nussbaum mit Aristoteles gegen Platos ideales<br />

Staatswesen, in dem jeder für jeden, ob nah oder fern, gleichermassen<br />

verantwortlich ist. »Wenn wir wollen, dass unser Zusammenleben mit<br />

andern moralische Leidenschaft beinhaltet – für Gerechtigkeit in einer<br />

Welt der Ungerechtigkeit, für Hilfe in einer Welt, in der viele das Nötigste<br />

entbehren müssen – tun wir gut daran, vorerst bei den vertrauten starken<br />

Gefühlen für die eigene Familie, Gemeinde und Nation anzusetzen.<br />

Nur sollte sich unsere Anteilnahme nicht auf diese lokalen Bindungen<br />

beschränken.« 6<br />

Eine linke Standortpolitik ohne Chauvinismus wäre es, diese leidenschaftliche<br />

Anteilnahme von innen nach aussen zu fördern und zu organisieren.<br />

Die Schweiz ist ein politisch intensiv gestalteter Raum mit<br />

guter Verfassungsgrundlage und immenser – wenn auch nicht immer<br />

rühmlicher – Erfahrung im Handeln und Verhandeln auf nationaler und<br />

internationaler Ebene. Diese Stärken der Politik gilt es zu erhalten und<br />

auszubauen. <strong>Das</strong>s sich Wirtschaftsinteressen nicht mit Landesgrenzen<br />

decken, ist – auch wenn es die aktuelle Globalisierung so suggeriert –<br />

nicht neu. Es kann nie Aufgabe einer fortschrittlichen Politik sein, der<br />

wirtschaftlichen Entwicklung hinterher zu rennen und ihr eilig geschaffene<br />

Grossräume anzubieten, die noch profitabler genutzt werden kön-<br />

10 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

Essay<br />

nen. Grosse politische Einheiten wie Europa, die USA oder China bieten<br />

bezüglich menschengerechten Verteilung von Arbeit und Einkommen<br />

ebenso lausige Lösungen an wie die Kleinstaaten. Die Aufgabe<br />

eines demokratischen Rechtsstaates ist es, die Lebensgrundlage ihrer<br />

Bewohnerinnen und Bewohner, die weit mehr sind <strong>als</strong> frei verfügbares<br />

Humankapital, zu schützen und zu gewährleisten. Es braucht eine<br />

Schweiz, die allem Menschlichen, dem kühnsten Intellekt wie der kindlichsten<br />

Sehnsucht, eine Heimat bietet – mit einem unerschrockenen<br />

Blick auf die Welt.<br />

Anmerkungen<br />

1 Gemäss sda-Meldung in der NZZ Online vom 10. Mai 2005.<br />

2 Peter Bichsel ›Des Schweizers Schweiz‹. Zürich 1969.<br />

3 Halbzeitbilanz des Bundesrates zum aussenpolitischen Bericht 2000 ›Präsenz und<br />

Kooperation‹.<br />

4 ›Also kein Höhenflug‹, in WOZ 17/1988.<br />

5 Ausführlicher in meinem <strong>Buch</strong> ›Einzig und allein. Die USA im Ausnahmezustand‹,<br />

Rotpunktverlag, Zürich 2003.<br />

6 Martha Nussbaum ›Can patriotism be compassionate?‹, erschienen in der linken<br />

US-Zeitschrift Nation vom 17. Dezember 2001.<br />

11 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

Gleichheit<br />

Der neue Glanz der Gleichheit<br />

Die kapitalistische Wirtschaft schafft und potenziert permanent soziale<br />

Ungleichheit. Der Neoliberalismus rechtfertigt dies nicht allein <strong>als</strong> notwendiges<br />

Übel, sondern besingt die Ungleichheit <strong>als</strong> heilsame Sprungfeder<br />

des Fortschritts.<br />

In der gesellschaftlichen Dynamik schafft die soziale Ungleichheit aber<br />

immer wieder Widerstand und soziale Bewegungen, die gegen die Ungerechtigkeit<br />

kämpfen. Die wachsende Ungleichheit lässt grosse Schichten<br />

der Bevölkerung in einer unhaltbar prekären materiellen Situation,<br />

die ein Leben in Würde verhindert und die beim jetzigen Stand des gesellschaftlichen<br />

Reichtums absurd ist. Gleichzeitig wird die Ungleichheit<br />

von breiten Teilen der Gesellschaft <strong>als</strong> ungerecht empfunden.<br />

<strong>Das</strong>s unsere Gesellschaft derart durch soziale Ungleichheit geprägt<br />

wird, stellt aber auch ein Hindernis für gesellschaftliche Freiheit dar. Soll<br />

diese nicht ein Privileg für eine Minderheit sein, muss nicht nur die<br />

Gleichheit vor dem Gesetz und gegenüber den politischen Rechten<br />

garantiert sein. Es braucht ebenso die Gleichheit im Zugang zu den<br />

öffentlichen Gütern und zu einem breit verstandenen Service publique,<br />

welcher die Bedürfnisse aller gleichermassen abdeckt, sei es nun Bildung,<br />

Gesundheit, Kultur, Kommunikation, usw. Es braucht ebenso die<br />

nötigen Ressourcen für ein eigenständiges Leben in Würde und soziale<br />

Sicherheit. Freiheit und Gleichheit sind deshalb untrennbar miteinander<br />

verbunden. Die Mainstream-Ideologen haben in den zwei letzten<br />

Jahrzehnten versucht, die Gesellschaft vom Gegenteil zu überzeugen; sie<br />

haben die Kritik der sozialen Ungleichheit in Anlehnung an den neoliberalen<br />

Soziologen Helmut Schoeck <strong>als</strong> »Neid-Logik« diffamiert und<br />

Ungleichheit <strong>als</strong> Bedingung der Freiheit postuliert, ja »das Ende der<br />

Gleichheit« proklamiert. Als magerer Rest wurde noch eine »Chancengleichheit<br />

der Startbedingungen« im ungehinderten Wettbewerb zugestanden.<br />

Die Folgen dieser Ideologie und der von ihr geprägten Politik<br />

werden immer deutlicher und führen dazu, dass eine Trendwende möglich<br />

wird und die Frage der sozialen Gleichheit wieder an Bedeutung gewinnt.<br />

Diese weiter zu denken ist eine der zentralen Herausforderungen<br />

des <strong>Denknetz</strong>es. Die erste Tagung des <strong>Denknetz</strong>es im Jahr 2004 stand<br />

denn auch unter dem Titel: ›Der neue Glanz der Gleichheit‹ 1 . Anschliessend<br />

folgen das Tagungsreferat von Peter Ulrich sowie weitere Diskussionsbeiträge<br />

zu dieser Thematik. Andreas Rieger<br />

1 ReferentInnen an dieser Tagung waren: Peter Ulrich, Wirtschaftsethiker Universität<br />

St. Gallen; Louis Chauvel, Soziologe Paris und Genf; Thorsten Schulten, WSI-Düsseldorf;<br />

Susanne Schunter-Kleemann, Sozialwissenschafterin Bremen.<br />

12 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

13 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />

Gleichheit<br />

Gleichheit und Marktwirtschaft<br />

Welche Bedeutung kommt der materiellen Gleichheit<br />

in der republikanisch verfassten Gesellschaft zu?<br />

Es war einmal in der frühen Moderne, da hatten die Vordenker des aufgeklärten<br />

Bürgertums einen Traum: den Traum einer Gesellschaft freier<br />

und gleicher Bürger, die sich wechselseitig <strong>als</strong> solche achten und sich<br />

deshalb auch wechselseitig das Recht zuerkennen, ein selbstbestimmtes<br />

und gutes Leben zu führen und <strong>als</strong> mündige Bürger an der Gestaltung<br />

der res publica, der öffentlichen Dinge des Gemeinwesens, zu partizipieren.<br />

Wo ist dieses bürgerliche Emanzipationsprojekt mit dem Ziel der<br />

allgemeinen Freiheit in republikanischer Gleichheit geblieben? Längst<br />

haben sich die ehem<strong>als</strong> ›staatstragenden‹ Parteien, die sich hierzulande<br />

<strong>als</strong> bürgerlich zu bezeichnen pflegen, davon mehr oder weniger verabschiedet.<br />

Nicht mehr das Credo »Freiheit in bürgerlicher Gleichheit«,<br />

sondern das Zwei-Welten-Konzept von »Freiheit oder Gleichheit« bestimmt<br />

heute den realpolitischen Zeitgeist, und das ist gleichbedeutend<br />

mit »Freiheit versus Gleichheit« oder gar »Mehr Freiheit – weniger<br />

Staat«. Und Hand aufs Herz: Ist nicht auch die politische Linke von<br />

diesem seltsamen Gegensatzdenken infiziert, indem sie den Sozi<strong>als</strong>taat<br />

weitestgehend nur <strong>als</strong> Korrektiv gegen einen ökonomisch verkürzt gedachten<br />

Liberalismus versteht? (Die Polarisierung der realpolitischen<br />

Debatte lässt grüssen.)<br />

Der Leitgedanke, den ich Ihnen beliebt machen möchte, ist folgender:<br />

Wer nur die sozi<strong>als</strong>taatlichen Errungenschaften des (hinter uns liegenden)<br />

20. Jahrhunderts gegen die real existierenden bürgerlichen Denkmuster<br />

verteidigt, lässt sich unnötig in die Defensive drängen und bleibt<br />

argumentativ ohnmächtig angesichts der heute tonangebenden Sachzwangrhetorik<br />

vom globalen Standortwettbewerb. Es gilt stattdessen,<br />

die Definitionsmacht über die bürgergesellschaftlichen Leitbegriffe<br />

zurückzugewinnen und zu zeigen, dass es die ureigenen, aber realpolitisch<br />

verratenen emanzipatorischen Ideale des bürgerlichen Liberalismus<br />

selbst sind, die heute der Idee der Gleichheit einen neuen Glanz<br />

und neue politische Überzeugungskraft verleihen!<br />

<strong>Das</strong> ist natürlich kein ›schnelles Rezept‹, sondern der Ansatzpunkt für<br />

eine Neuorientierung im ethisch-politisch-ökonomischen Denken. Es<br />

geht um eine gesellschaftspoliti-<br />

Peter Ulrich<br />

sche Fortschrittsperspektive, wel-<br />

1948, Dr. rer. pol., Leiter des Instituts für che die praktische Vernunft auf<br />

Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen.<br />

ihrer Seite hat und deshalb im

Gleichheit<br />

Prinzip über kurz oder lang auch mehrheitsfähig werden müsste, sofern<br />

wir der aufklärerischen Kraft vernünftiger Argumente überhaupt noch<br />

etwas zutrauen. Zwar legt sich auch mir diesbezüglich bisweilen Pessimismus<br />

aufs Gemüt. Aber Pessimismus lähmt und ist keine praktisch<br />

sinnvolle Haltung. Deshalb schlage ich Ihnen vor, sich auf der Basis<br />

eines ›methodischen Optimismus‹ auf einen kleinen Denkversuch über<br />

reale Freiheit in Gleichheit einzulassen, und zwar in fünf Gedankenschritten:<br />

Zuerst gilt es die Geschichte zu vergegenwärtigen, in der wir<br />

stehen; man kann bekanntlich die Gegenwart immer nur <strong>als</strong> eine geschichtlich<br />

gewordene verstehen. Im zweiten Schritt skizziere ich eine<br />

bürgergesellschaftliche Fortschrittsperspektive jenseits der f<strong>als</strong>chen Polarität<br />

»Freiheit vs. Gleichheit«. Daraus ergeben sich im dritten Schritt<br />

Herausforderungen und Konsequenzen für eine buchstäblich ›zivilisierte‹<br />

Marktwirtschaft. Viertens gilt es zu bedenken, ob und wie weit<br />

sich das alles mit der ökonomischen Ratio, <strong>als</strong>o mit der Funktionslogik<br />

der Marktwirtschaft verträgt. Schliessen werde ich mit einer kurzen<br />

Einschätzung, ob dieser Entwurf eine realpolitische Chance haben<br />

könnte.<br />

1. Zur Geschichte des bürgerlichen<br />

Emanzipationsprojekts<br />

In keinem anderen Land Europas war 1848 die vom dam<strong>als</strong> progressiven<br />

(<strong>als</strong>o ›linken‹) Bürgertum betriebene liberale Revolution so erfolgreich<br />

wie in der Schweiz, kulturell ausgehend von den beiden radikal<br />

protestantischen Städten Zürich und Genf. 1 Gewiss hängt das zutiefst mit<br />

der inneren Affinität zwischen der protestantischen Ethik und dem<br />

»Geist des Kapitalismus« zusammen, auf die Max Weber in seiner<br />

berühmten religionssoziologischen Studie so überzeugend hingewiesen<br />

hat. 2 Die Emanzipation des modernen Citoyen aus feudalgesellschaftlichen<br />

Abhängigkeiten ist vom wirtschaftlichen Selbständigkeitsstreben<br />

des frühmodernen Bourgeois nicht zu trennen. Der ökonomische und<br />

der politische Liberalismus sind <strong>als</strong>o am Anfang eins. Diese für die<br />

Schweiz charakteristische integrale Ausrichtung der bürgerlichen Revolution<br />

hat mit der speziellen republikanischen Tradition einer sich föderalistisch<br />

und basisdemokratisch von unten nach oben legitimierenden<br />

politischen Kultur der Eidgenossenschaft zu tun. Der frühbürgerliche<br />

Liberalismus war ein republikanischer Liberalismus, der den Geschäftssinn<br />

der Bourgeois in den politischen Bürgersinn der Citoyens einzubinden<br />

verstand und gerade daraus seine Stärke bezog. <strong>Das</strong> Bürgertum<br />

war genau deshalb ›staatstragend‹, weil es begriff, dass niemand anders<br />

<strong>als</strong> der Staat, verstanden <strong>als</strong> republikanisches Gemeinwesen, das Kost-<br />

14 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

15 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />

Gleichheit<br />

barste gewährleistet, was es für freie und souveräne Bürger gibt, nämlich<br />

ihre Bürgerrechte. Es wäre den liberalen Vordenkern der Gründerzeit<br />

daher niem<strong>als</strong> in den Sinn gekommen, den Staat – ihren Staat! –<br />

notorisch schlecht zu reden und zum (klein zu haltenden) Inbegriff aller<br />

Übel abzustempeln, wie das rezente Libertäre heutzutage so gerne tun.<br />

Diese verhängnisvolle Tendenz setzte allerdings schon bald mit der<br />

fortschreitenden Zuspitzung der sozialen Frage ein. Zu dieser kam es<br />

notabene gerade in Folge des von Eric Hobsbawm so bezeichneten<br />

»grossen Booms« von 1848 bis etwa 1875, einer ›Blütezeit‹ des entfesselten<br />

Laisser-faire-Kapitalismus mit enorm hohem Wirtschaftswachstum. 3<br />

Dieses selbst löste die sozialen Probleme keineswegs – das Gegenteil war<br />

der Fall. Dieses historische Faktum widerlegt übrigens all jene, die heute<br />

den Ruf nach Wirtschaftswachstum für das Patentrezept zur Lösung<br />

aller sozialen Fragen unserer Zeit halten. Es war erst die gegen Ende des<br />

19. Jahrhunderts in allen Industrieländern rasch aufsteigende Arbeiterbewegung,<br />

welche sozialpolitische Reformen durchsetzte, und zwar<br />

gegen das Bürgertum, das sich im Dilemma zwischen dem unteilbaren<br />

Anspruch seines politisch-emanzipatorischen Projekts und den eigenen<br />

wirtschaftlichen Partikulärinteressen – wen wunderts – für Letztere entschied.<br />

Die republikanisch-liberale Synthese brach damit auseinander.<br />

Ein vulgärer Wirtschaftsliberalismus ›schluckte‹ bedauerlicherweise den<br />

aufgeklärten politischen Liberalismus, und das sich ›freisinnig‹ nennende<br />

Bürgertum wurde ab da von einer gesellschaftlich progressiven zu<br />

einer konservativen Kraft, die ihr emanzipatorisches Projekt der allgemeinen<br />

Freiheit, das heisst einer Gesellschaft freier und gleicher Bürger<br />

und Bürgerinnen, fortan der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie<br />

und später weiteren sozialen Bewegungen überliess.<br />

Die Aufgabe, diese fatale gedankliche Spaltung und interessenpartikuläre<br />

Vereinnahmung des liberalen Emanzipationsprojekts ideologisch<br />

zu überdecken, fällt seither jener marktmetaphysischen Gemeinwohlrhetorik<br />

zu, die bis heute immer dann bemüht wird, wenn ›bürgerliche‹<br />

Realpolitik mit den Leitideen einer wohl geordneten Gesellschaft freier<br />

und gleicher Bürger besonders augenfällig unvereinbar ist, wie beispielsweise<br />

seit der neoliberalen Wende von Thatcherism und Reagonomics.<br />

Heute wird diese Rhetorik vor allem benutzt, um die Parteilichkeit einer<br />

mehr alt- <strong>als</strong> neoliberalen 4 Globalisierungspolitik, die auf einen deregulierten<br />

globalen Standortwettbewerb in offenen Weltmärkten zielt, zu<br />

verbergen hinter den angeblich fantastischen Chancen, welche diese<br />

Entwicklung allen Ländern und allen Menschen in ihnen biete. (Die<br />

WTO und der ›Washington Consensus‹ lassen grüssen.)<br />

Eine dieser meistens ungenannten, da ziemlich parteilichen Chancen

Gleichheit<br />

besteht darin, dass im ›Standortwettbewerb‹ nun endlich auch die staatlichen<br />

Rahmenordnungen und mit ihnen die unterschiedlich entwickelten<br />

Sozi<strong>als</strong>taatskonzepte gegeneinander ausgespielt und der Verwertungslogik<br />

des weltweit Rendite suchenden Kapit<strong>als</strong> unterworfen<br />

werden können. Mit andern Worten: Der Primat demokratischer Politik,<br />

der gewissen Kreisen gerade wegen seines unausrottbaren Zielhorizonts<br />

einer gerechten Gesellschaft freier und gleicher (Welt-) BürgerInnen<br />

so verhasst ist, kann nun indirekt bekämpft werden, indem auf die<br />

›Sachzwänge‹ der globalen Märkte verwiesen wird.<br />

2. Sozialer Fortschritt wohin?<br />

Die bürgergesellschaftliche Vision<br />

Aus der Entstehungsgeschichte ist ein fataler Geburtsfehler des Sozi<strong>als</strong>taats<br />

zu erkennen: Im Ansatz betreibt er weitgehend eine kompensatorische<br />

Sozialpolitik, die <strong>als</strong> blosses Korrektiv den symptomatischen<br />

Folgen eines entfesselten Wirtschaftsliberalismus hinterher rennt. Unter<br />

den Verhältnissen des Standort- und Rahmenordnungswettbewerbs<br />

gerät so der Sozi<strong>als</strong>taat mit der Sachlogik des entgrenzten Marktes<br />

immer mehr in Konflikt und muss sich von deren Protagonisten zunehmend<br />

›ökonomische Unvernunft‹ vorwerfen lassen, <strong>als</strong> ob der Sozi<strong>als</strong>taat<br />

selbst der Verursacher der ›explodierenden‹ sozialen Kosten der<br />

ökonomischen ›Rationalisierung‹ wäre. Hinter dieser wird er immer<br />

weiter zurückzubleiben, wenn es nicht gelingt, diese angebliche ökonomische<br />

Sachlogik ideologiekritisch <strong>als</strong> gemeinwohlschädliches, parteiliches<br />

Projekt zu entlarven und ihm eine gesellschaftlich attraktive Alternative<br />

entgegenzustellen.<br />

Der ideologiekritische Ansatzpunkt zur Entlarvung der neoliberalmarktradikalen<br />

Gemeinwohl-Rhetorik besteht nun in etwas Arbeit am<br />

Freiheitsbegriff, die gesuchte Alternative in der Leitidee einer wohl<br />

geordneten Gesellschaft freier und gleicher Bürger und Bürgerinnen.<br />

Wohlverstandene Freiheit ist die gleiche grösstmögliche reale Freiheit<br />

aller Bürger und Bürgerinnen oder sie verdient ihren Namen nicht!<br />

Diese Definition enthält zwei konstitutive Momente, die es auseinander<br />

zu halten gilt: das Moment der prinzipiellen Gleichheit und das Moment<br />

der realen Qualität der Freiheit.<br />

Zunächst zur prinzipiellen Gleichheit des Freiheitsanspruchs: In einer<br />

wahrhaft freiheitlichen Gesellschaft findet die legitime Freiheit des Einen<br />

ihre ethische Grenze stets im gleichberechtigten Anspruch aller Anderen.<br />

Gerade der echte Liberale versteht konsequenterweise die Freiheit<br />

<strong>als</strong> kostbares rechtsstaatliches Gut, das allen Bürgerinnen und Bürgern<br />

gleichermassen <strong>als</strong> ein unveräusserliches Bürgerrecht zusteht. Er begreift<br />

16 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

17 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />

Gleichheit<br />

mit andern Worten die staatsbürgerliche oder republikanische Gleichheit<br />

aller <strong>als</strong> Kriterium einer liberalen Gesellschaftsordnung. Und er vertritt<br />

damit – dies ist sehr wichtig – einen politischen Liberalismus 5 , der<br />

sich nicht auf puren Wirtschaftsliberalismus reduzieren lässt, wie wir<br />

noch sehen werden. Der ethisch-politische Kern des politischen Liberalismus<br />

5 , der die emanzipatorische Kraft des bürgergesellschaftlichen<br />

Ide<strong>als</strong> ausmacht, ist die tiefe Überzeugung von der moralischen Gleichheit<br />

aller Menschen in ihrer humanen Würde <strong>als</strong> Subjekte selbstbestimmten<br />

Denkens und Handelns. Indem wir uns <strong>als</strong> Menschen wechselseitig<br />

das »Recht auf gleiche Rücksicht und Achtung« zusprechen 6 ,<br />

begründen wir die wohl praktisch stärkste Idee der modernen Ethik und<br />

politischen Philosophie überhaupt, nämlich die Idee universaler und<br />

unantastbarer Menschen- und Bürgerrechte: Menschenrechte in der<br />

ideellen ›moral community aller Weltbürger‹, Bürgerrechte <strong>als</strong> Angehörige<br />

eines demokratisch verfassten Rechtsstaates (wobei es selbst ein<br />

universales Menschenrecht ist, in einem Staat Bürger zu sein).<br />

Nun zum zweiten Moment des bürgergesellschaftlichen Emanzipationsprojekts,<br />

dem der realen Qualität der Bürgerfreiheit. Reale Freiheit<br />

heisst, im Lebensalltag über konkrete Wahlmöglichkeiten oder Optionen<br />

zu verfügen. Nur wer real wählen kann, kann wirklich ein selbstbestimmtes<br />

Leben führen. Die reale Freiheit hängt nun aber in einer mehr<br />

oder weniger durchökonomisierten Gesellschaft wesentlich von der verfügbaren<br />

Kaufkraft ab: Nicht mehr allein »Stadtluft macht frei«, wie die<br />

frühbürgerlichen Vorkämpfer zu sagen pflegten, sondern genügend<br />

Geld macht frei und unabhängig. An diesem Punkt ist der sozi<strong>als</strong>taatliche<br />

Selbstanspruch der Bürgergesellschaft festzumachen. Die republikanische<br />

Gleichheit freier BürgerInnen setzt unverzichtbar auch die<br />

Gewährleistung ›anständiger‹ sozioökonomischer Lebensbedingungen<br />

für alle voraus, und zwar aus politisch-liberaler Sicht so weit (und nur so<br />

weit), wie dies die Voraussetzung dafür ist, dass der Status und die Selbstachtung<br />

einer Person <strong>als</strong> vollwertige(r) Bürger(in) nicht verletzt wird.<br />

Denn die Selbstachtung des Bürgers hängt untrennbar mit der guten<br />

Erfahrung einer real selbstbestimmten Lebensführung zusammen, wie<br />

John Rawls immer betont hat:<br />

»Die Bedeutung der Selbstachtung liegt darin, dass sie für ein sicheres<br />

Selbstwertgefühl sorgt: für die sichere Überzeugung, dass unsere bestimmte<br />

Konzeption des Guten es wert ist, verwirklicht zu werden. Ohne<br />

Selbstachtung mag nichts der Ausführung wert erscheinen, und sollten<br />

einige Dinge für uns einen Wert haben, dann hätten wir nicht den Willen<br />

sie zu verfolgen.« 7<br />

Wie Avishai Margalit in seinem viel beachteten <strong>Buch</strong> über die Politik

Gleichheit<br />

der Würde gezeigt hat, kommt es daher sehr darauf an, dass eine ›anständige‹<br />

Gesellschaft (decent society) mit ihren Regeln und Institutionen<br />

niemanden demütigt, das heisst der systematischen Erfahrung der strukturellen<br />

Ohnmacht aussetzt, die Kontrolle über das eigene Leben <strong>als</strong><br />

real freie Person zu verlieren. Denn wie gesagt: Wem das passiert, der<br />

verliert über kurz oder lang auch seine Selbstachtung <strong>als</strong> vollwertiger<br />

Bürger. Er nimmt sich immer weniger <strong>als</strong> autonomes Subjekt und immer<br />

mehr <strong>als</strong> Objekt fremder Entscheidungen wahr. Als besonders<br />

demütigend empfunden wird die prekäre Erfahrung der Unmöglichkeit,<br />

die eigene Existenz durch eigene Leistung und selbst verdientes Einkommen<br />

sicherstellen zu können, speziell die Situation unfreiwilliger<br />

Erwerbslosigkeit. Eine bloss kompensatorische Sozialpolitik vermag<br />

daran umso weniger zu ändern, je mehr sie die Form und den Beigeschmack<br />

staatlicher ›Fürsorge‹ annimmt, um deren einzelfallbezogene<br />

Gewährung die Betroffenen ›demütig‹ ersuchen und wofür sie ihre privatesten<br />

lebensalltäglichen Wahlmöglichkeiten den Ermessensentscheidungen<br />

von ›Sozialämtern‹ unterwerfen müssen. Diese entwürdigende<br />

Erfahrung ist, so meine ich, letztlich noch Ausdruck eines (teil-)modernisierten<br />

Obrigkeitsstaates und dem bürgergesellschaftlichen Grundsatz<br />

republikanischer Gleichheit nicht angemessen. Es geht eben nicht<br />

nur um Geld, so nötig dieses auch sein mag, es geht um den Subjektstatus<br />

freier Bürger! Die Scham mancher Leute, den Schritt zum Sozialamt<br />

zu gehen, spricht hier Bände.<br />

Was folgt daraus nun <strong>als</strong> springender Punkt? – Ein unverkürzt verstandener<br />

sozialer Fortschritt im Sinne der Ausweitung der realen Bürgerfreiheit<br />

aller, ein selbstbestimmtes und ›anständiges‹ Leben führen zu<br />

können, sollte sich nicht in der Ausweitung der materiellen Umverteilung<br />

durch kompensatorische Sozialpolitik, sondern genau umgekehrt<br />

im Rückgang des Bedarfs nach sozi<strong>als</strong>taatlichen Transfers für ›bedürftige‹<br />

Menschen äussern! Wohlgemerkt: Ich stimme damit keineswegs in<br />

den zynischen libertären Ruf nach mehr individueller ›Eigenverantwortung‹<br />

ein, der die strukturellen Voraussetzungen der zumutbaren existenziellen<br />

Selbstbehauptung und Selbstverantwortung der Bürger ausblendet.<br />

Ich plädiere vielmehr für die schrittweise Umorientierung der<br />

Sozialpolitik von der nachträglichen materiellen Symptombekämpfung<br />

auf die Bekämpfung der ursächlichen strukturellen Ohnmacht der<br />

schwächeren Gesellschaftsmitglieder, indem diese von vornherein ermächtigt<br />

(das heisst berechtigt und befähigt) werden, sich im Existenzkampf<br />

aus eigener Kraft behaupten und ein selbstbestimmtes Leben<br />

führen zu können. Auf eine programmatische Kurzformel gebracht:<br />

emanzipatorische Gesellschaftspolitik statt kompensatorische Sozialpo-<br />

18 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

19 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />

Gleichheit<br />

litik – mit dem Ziel einer grösstmöglichen realen Freiheit aller Bürgerinnen<br />

und Bürger.<br />

3. Bürgergesellschaft und<br />

›zivilisierte‹ Marktwirtschaft<br />

Was aber heisst ›emanzipatorische Gesellschaftspolitik‹ unter den aktuellen<br />

sozioökonomischen Verhältnissen konkret? Gemäss dem republikanisch-liberalen<br />

Leitbild einer voll entfalteten Bürgergesellschaft oder<br />

Civil Society ist für das Verhältnis von Politik und Markt die Neutralität<br />

der staatlichen Ordnung gegenüber den verschiedenen Lebensformen<br />

grundlegend: Wenn die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung allen<br />

Bürgerinnen und Bürgern die gleiche reale Freiheit gewährleisten will,<br />

im Rahmen eines »vernünftigen Pluralismus« 8 ihren je eigenen Entwurf<br />

des guten Lebens zu verfolgen, so darf sie selbst nicht einen bestimmten<br />

Entwurf privilegieren und andere diskriminieren, sondern soll ihnen gegenüber<br />

unparteilich und neutral sein. Dem steht nun allerdings rasch<br />

einmal die strukturelle Parteilichkeit der Marktwirtschaft in Bezug auf<br />

verschiedene Lebensentwürfe im Weg: 9 Sie bevorzugt systematisch unternehmerische<br />

Lebensentwürfe (im weitesten Sinn des Begriffs), die sich<br />

ganz der Logik und den Sachzwängen des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs<br />

unterwerfen oder sich damit sogar identifizieren, etwa nach<br />

dem Motto »Wettbewerb macht Spass, weil ich ein Siegertyp bin«.<br />

Schwerer <strong>als</strong> diese ›Erfolgsmaximierer‹, die ihre Lebensenergie am<br />

liebsten in die ›Positionierung‹ am Markt investieren, haben es alternative<br />

Lebensentwürfe, die den Lebenssinn in anderen Kategorien <strong>als</strong><br />

jenes des ökonomischen Erfolgs suchen und dafür auf eine gewisse<br />

Emanzipation von den Sachzwängen des Wettbewerbs angewiesen sind.<br />

Je härter der Wettbewerb, umso häufiger werden sie vom Markt die rote<br />

Karte erhalten, und umso mehr gilt, was Max Weber schon vor 100 Jahren<br />

klar erkannt hat:<br />

»Wer sich in seiner Lebensführung den Bedingungen des kapitalistischen<br />

Erfolgs nicht anpasst, geht unter oder kommt nicht hoch.« 10<br />

Die bürgergesellschaftliche Pointe, die sich daraus ergibt, ist nicht<br />

schwer zu erkennen: Um der grösstmöglichen realen Freiheit aller Bürgerinnen<br />

und Bürger willen kommt es darauf an, nicht nur – wie es die<br />

Liberalen aller Prägungen immer schon postuliert haben – den Staat,<br />

sondern eben auch die Marktwirtschaft buchstäblich zu zivilisieren. Und<br />

das heisst: Es gilt sie konsequent <strong>als</strong> bürgergesellschaftlichen Rechtszusammenhang<br />

auszugestalten. Die sachzwanghafte Eigenlogik des<br />

Marktes wird dann nicht mehr <strong>als</strong> guter Grund akzeptiert, um die reale<br />

Freiheit und Chancengleichheit der Bürger und die Gerechtigkeit der

Gleichheit<br />

Spielregeln ihres Zusammenlebens einzuschränken – vielmehr gilt die<br />

umgekehrte Rangordnung: In einer wahren Bürgergesellschaft gilt der<br />

freie Bürger mehr <strong>als</strong> der freie Markt! Mit Ralf Dahrendorf, dem wohl<br />

wahrhaftigsten Liberalen deutscher Zunge, formuliert:<br />

»Die Rechte der Bürger sind jene unbedingten Anrechte, die die<br />

Kräfte des Marktes zugleich überschreiten und in ihre Schranken verweisen.«<br />

11<br />

Hier trennen sich offenkundig die Wege einer wohl verstandenen<br />

Bürgergesellschaft von jenen eines ökonomistisch verkürzten Neoliberalismus,<br />

der in gar nicht freiheitsförderlicher Weise allein auf Marktöffnung,<br />

Wettbewerbsintensivierung und Wirtschaftswachstum setzt und<br />

uns weismachen will, der marktwirtschaftliche Zwangszusammenhang<br />

diene letztlich allen. Wer dieser wettbewerbskonditionierten Mentalität<br />

noch nicht restlos erlegen ist, der stimmt vielmehr folgendem Postulat<br />

zu: Die Kräfte des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs sind einzubinden<br />

in zeitgemäss entwickelte wirtschaftliche und soziale Bürgerrechte – in<br />

einem Wort: Wirtschaftsbürgerrechte. 12<br />

Deren Konkretisierung in den verschiedenen Dimensionen eines<br />

›zivilisierten‹ Wirtschaftslebens stellt natürlich ein epochales Projekt dar,<br />

das unter mündigen Bürgern demokratisch anzugehen ist. Wesentlich ist<br />

jedoch, dass in emanzipatorischer Absicht primär nicht mehr nur materielle<br />

Güter, sondern Wirtschaftsbürgerrechte zu verteilen sind; darin<br />

besteht die gesellschaftspolitische Wendung der Sozi<strong>als</strong>taatsfrage. Natürlich<br />

zielen so verstandene Wirtschaftsbürgerrechte gleichwohl auf die<br />

materielle Verbesserung der Lebenslage der Schwächeren; aber sie tun<br />

das vorwiegend indirekt, indem sie primär die Selbstbestimmungs- und<br />

Selbstbehauptungschancen und damit den Bürgerstatus im Wirtschaftsleben<br />

stärken.<br />

Dazu gehören zum einen Rechte, welche die Optionen wirtschaftlicher<br />

Betätigung erweitern, beispielsweise der Zugang zu Bildung und<br />

Know-how, zu Kapital und Kredit <strong>als</strong> Voraussetzungen des freien Unternehmertums<br />

für jedermann. Gerade die letztere Funktion erfüllen ja<br />

die ›normalen‹ Banken kaum mehr von sich aus, hierzulande genauso<br />

wenig wie in Drittweltländern: Kredit erhält im Regelfall nur, wer schon<br />

Kapital hat. 13 Ebenso wichtig sind für Arbeitnehmer individuelle und<br />

kollektive Informations-, Anhörungs- und Mitspracherechte, zumindest<br />

soweit es um ihren Arbeitsplatz und ihre Arbeitsbedingungen geht.<br />

Während diese nur exemplarisch angedeuteten wirtschaftlichen<br />

Betätigungsrechte der Gewährleistung des Status vollwertiger Bürger-<br />

Innen in der Marktwirtschaft dienen, zielt eine zweite, meines Erachtens<br />

in Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnende Dimension von<br />

20 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

21 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />

Gleichheit<br />

Wirtschaftsbürgerrechten auf faire Chancen der partiellen Emanzipation<br />

aller BürgerInnen vom Zwang, sich um fast jeden Preis im marktwirtschaftlichen<br />

Wettbewerb <strong>als</strong> ›Unternehmer‹ ihrer eigenen Arbeitskraft<br />

behaupten zu müssen. <strong>Das</strong> ist kein Gegensatz: Eine Balance von<br />

Integration in das Erwerbsleben einerseits und Emanzipation vom<br />

marktwirtschaftlichen Zwangszusammenhang entspricht vielmehr der<br />

ganz normalen Balance, die freie BürgerInnen zwischen Autonomie (im<br />

Sinne einer unantastbaren Privatsphäre) und Sozialintegration (im Sinne<br />

der vollwertigen Partizipation an der ›res publica‹) suchen. Wir haben<br />

nur noch nicht begriffen, dass dies auch die Voraussetzung für ein real<br />

freies Wirtschaftsleben ist. Die wirtschaftlichen Betätigungsrechte bedürfen<br />

um dieser Balance willen der Ergänzung um soziale Schutz- und<br />

Teilhaberechte, jetzt verstanden <strong>als</strong> Rechte, welche die Menschen ein<br />

Stück weit aus der ›gnadenlosen‹ Abhängigkeit von ihrem Selbstbehauptungserfolg<br />

am Markt befreien. Sie gewähren denjenigen, die sich<br />

aus welchen Gründen auch immer nicht in den Markt integrieren können<br />

oder wollen, eine zumutbare Möglichkeit einer nicht demütigenden<br />

Existenzform ausserhalb des (heute noch) <strong>als</strong> normal geltenden Erwerbslebens.<br />

Nicht demütigend heisst hier, dass ihnen die Stigmatisierung <strong>als</strong><br />

Versager und Sozialfälle erspart wird. Und das geht letztlich nur, wenn<br />

sie nicht eine ›Spezialbehandlung‹ <strong>als</strong> gesellschaftliche Problemgruppe<br />

erfahren, sondern ein allgemeines, ganz normales Bürgerrecht in Anspruch<br />

nehmen können, ohne dafür eine spezielle Berechtigung oder gar<br />

Bedürftigkeit nachweisen zu müssen. Der universalistische Charakter sozialer<br />

Bürgerrechte – so, wie wir ihn in der Schweiz von der guten alten<br />

AHV her kennen – ist <strong>als</strong>o in emanzipatorischer Absicht auf reale Bürgerfreiheit<br />

wesentlich. Idealiter läuft das in längerfristiger Perspektive auf<br />

das Ziel eines unbedingten Grundeinkommens für alle erwachsenen<br />

Bürger (plus z.B. 50% davon für alle Kinder) hinaus, wie es der belgische<br />

Sozialphilosoph Philippe Van Parijs überzeugend dargelegt hat. 14<br />

Solche faszinierenden Konzepte für die Zukunft zeigen auf, wie viel<br />

sinnvoller sozioökonomischer Fortschritt in unserer ach so hyperdynamischen,<br />

auf endlose Produktivitäts- und Wachstumssteigerung versessenen,<br />

aber in Bezug auf den lebenspraktischen Sinn des Ganzen ziemlich<br />

orientierungslos gewordenen spätindustriellen Gesellschaft noch<br />

möglich wäre. Und sie machen uns bewusst, dass alle Länder der Welt,<br />

auch die ›fortgeschrittenen‹ OECD-Länder, in bürgergesellschaftlicher<br />

Perspektive noch ›Entwicklungsländer‹ sind. Nicht ganz zufällig treffen<br />

sich solche Konzepte daher durchaus mit jüngsten Erkenntnissen zur<br />

globalen Entwicklungsproblematik, hat sich doch auch dort längst gezeigt,<br />

dass ohne Geld entwicklungspolitisch zwar nichts geht, aber mit

Gleichheit<br />

Geld allein sich noch keine gute sozioökonomische Entwicklung betreiben<br />

lässt, eben weil die Ermächtigung der Menschen zur Integration und<br />

teilweisen Emanzipation vom Markt dafür grundlegend ist. Kein Geringerer<br />

<strong>als</strong> der indische Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen hat<br />

deshalb sein jüngstes <strong>Buch</strong> zum Thema mit dem trefflichen Titel ›Development<br />

as Freedom‹ überschrieben. 15<br />

Wirtschaftsbürgerrechte müssen natürlich auch ökonomisch tragbar<br />

sein. <strong>Das</strong> bringt uns zum vierten Punkt:<br />

4. Verträgt sich die bürgergesellschaftliche Vision<br />

mit der ökonomischen Vernunft?<br />

Der Begriff der ›ökonomischen Vernunft‹ ist natürlich gewollt mehrdeutig.<br />

In einem umfassenden, lebenspraktischen Sinn von ›vernünftigem<br />

Wirtschaften‹ ist die Wirtschaft Mittel und das gute Leben und<br />

Zusammenleben der Bürger Zweck. Den Zweck, <strong>als</strong>o das Leitbild der<br />

Gesellschaft, in der wir leben wollen, müssen wir der Marktwirtschaft<br />

vorgeben; insbesondere dürfen wir die Bestimmung der Zwecke guter<br />

sozioökonomischer Entwicklung nicht Ökonomen überlassen, die im<br />

Sinne der neoklassisch eng geführten Mainstream Economics denken,<br />

denn die sind allenfalls Experten für die Mittel, aber eben nicht für die<br />

Zwecke. Und wenn es da zu einer Konfusion von Mitteln und Zwecken<br />

kommt, resultiert daraus meistens plattester politischer Ökonomismus.<br />

So etwa, wenn Avenir Suisse derzeit allen Ernstes folgende These verbreitet:<br />

damit die Schweizer bereit sein würden, sich mehr für das<br />

Wirtschaftswachstum anzustrengen, müsse zuerst der »gefühlte Wohlstand«<br />

abnehmen und eventuell auch die direkte Demokratie, <strong>als</strong>o ein<br />

Stück Bürgerfreiheit, abgebaut werden. 16 Natürlich damit die Bevölkerung<br />

noch leichter dem Zwangszusammenhang deregulierter Märkte<br />

und dem entsprechenden Leistungsdruck unterworfen werden kann…<br />

Nein, so denken und reden die Befürworter einer wohl geordneten Gesellschaft<br />

freier und gleichberechtigter BürgerInnen nicht! Im Bemühen,<br />

solch ökonomistischer Ziel/Mittel-Verkehrung mit einer emanzipatorischen<br />

Gesellschaftspolitik Gegensteuer zu geben, kommt man aber<br />

am Sachzwangcharakter des Standortwettbewerbs nicht vorbei. <strong>Das</strong><br />

zirkelhafte Problem dabei ist bekannt: Die ›Zivilisierung‹ der globalen<br />

Marktkräfte ist mit fortschreitender ökonomischer Globalisierung selbst<br />

vermehrt nur noch auf der Ebene einer supranationalen Globalisierungspolitik<br />

möglich. Solange es daran mangelt, müssen sich gesellschaftspolitische<br />

Reformen, <strong>als</strong>o auch neue Wirtschaftsbürgerrechte,<br />

auch unter der herrschenden ökonomischen Ratio rechnen, die letztlich<br />

allein die Effizienz der Kapitalverwertung meint. Immerhin zeigen<br />

22 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

23 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />

Gleichheit<br />

jedoch gerade die Erfahrungen in Entwicklungsländern, etwa in Lateinamerika,<br />

dass selbst ein eng gedachtes Wirtschaftswachstum nicht in<br />

nachhaltiger Weise stattfinden kann unter Bedingungen einer fortschreitenden<br />

sozialen Desintegration der Gesellschaft, die ›wachsende‹<br />

Teile der Bevölkerung von der Teilhabe am Produktions- und Konsumtionsprozess<br />

ausschliesst. Es fehlt dann nicht nur chronisch an Massenkaufkraft<br />

und damit an Binnennachfrage, sondern aufgrund der symptomatischen<br />

sozialen Unruhen und der politischen Instabilität solcher<br />

Länder auch an einem attraktiven Investitionsklima für das weltweit<br />

Rendite suchende Kapital. Pointierter gesagt: Eine Volkswirtschaft ohne<br />

Volk kann nicht anhaltend gedeihen. Die Beteiligung der ganzen Bevölkerung<br />

am Produktivitätsfortschritt und die Gewährleistung einer hinreichenden<br />

existenziellen Sicherheit und wirtschaftlichen Betätigungsmöglichkeit<br />

für alle Bürger sind <strong>als</strong>o durchaus auch gesellschaftliche Voraussetzungen<br />

einer Volkswirtschaft, die sich in raschem Strukturwandel<br />

befindet. Die Weiterentwicklung der Wirtschaftsbürgerrechte kann dazu<br />

einen wesentlichen Beitrag leisten.<br />

5. Hat die bürgergesellschaftliche Vision<br />

eine realpolitische Chance?<br />

Schliessen wir unsere perspektivischen Gedanken mit einer ganz kurzen<br />

strategischen Einschätzung ihrer (mittel- bis längerfristigen) Realisierbarkeit.<br />

Ich denke, das aufgeklärte Bürgertum – und Reste davon gibt<br />

es auch heute noch in den sich ›bürgerlich‹ nennenden Parteien – ist gut<br />

beraten, sich für das Leitbild einer voll entwickelten Bürgergesellschaft<br />

zu öffnen; wenn nicht aus dem ideellen Interesse an der allgemeinen<br />

Bürgerfreiheit, so doch wenigstens aus dem klugen Umgang mit den<br />

skizzierten sozioökonomischen Voraussetzungen nachhaltigen Wirtschaftswachstums.<br />

Realpolitisch genügt es ja manchmal, wenn man sich<br />

trotz divergierenden Zielen wenigstens über die Mittel ein Stück weit<br />

einig werden kann.<br />

Die strategische List der bürgergesellschaftlichen Programmatik einer<br />

›zivilisierten‹ Marktwirtschaft setzt jedoch tiefer an. Es geht – wie einleitend<br />

gesagt – darum, in der öffentlichen Sozi<strong>als</strong>taatsdebatte aus der<br />

Defensive herauszukommen und die Definitionsmacht über Geschichte<br />

machende Begriffe zurückzugewinnen. Eben jene Begriffe von Freiheit<br />

und Bürgergesellschaft, die vorm<strong>als</strong> die staatstragende Kraft der einst<br />

progressiven bürgerlichen Parteien ausgemacht haben, aber von diesen<br />

inzwischen weitgehend ihren Partikulärinteressen untergeordnet und<br />

verraten worden sind. Der politische Raum ist meines Erachtens heute<br />

weit offen für Bewegungen und Parteien, die das Anliegen einer eini-

Gleichheit<br />

germassen gerechten oder wenigstens ›anständigen‹ Gesellschaft nicht<br />

mehr nur einfach gegen die ›bürgerliche‹ Politik vertreten, sondern diese<br />

gerade anhand ihrer eigenen ideologisch pervertierten Leitbegriffe von<br />

Freiheit, Fortschritt und wirtschaftlicher Vernunft programmatisch überbieten.<br />

17 Gewiss, das ist anspruchsvoll, denn es verlangt nach echter<br />

gesellschaftspolitischer Neuorientierung. Doch ich bin überzeugt: Eine<br />

immer breiter werdende Schicht ›bürgerlich‹ geprägter, aber gesellschaftlich<br />

modern und aufgeklärt denkender Menschen wartet heute<br />

geradezu auf eine solche republikanische Rejustierung der freiheitlichdemokratischen<br />

Gesellschaft und auf die vernünftige Einbettung der<br />

Marktkräfte in sie – eben im Sinne einer ›zivilisierten‹ Marktwirtschaft.<br />

Ich habe einleitend für einen »methodischen Optimismus« plädiert.<br />

Viel schöner hat das Robert Musil ausgedrückt, und damit will ich<br />

schliessen:<br />

»Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn geben.<br />

(…) Es ist die Wirklichkeit, welche die Möglichkeiten weckt, und<br />

nichts wäre so verkehrt, wie das zu leugnen.« 18<br />

Literatur<br />

Craig, Gordon C. (1988) ›Geld und Geist. Zürich im Zeitalter des Liberalismus 1830–1869‹.<br />

München.<br />

Dahrendorf, Ralf (1992) ›Moralität, Institutionen und die Bürgergesellschaft‹. In: Merkur,<br />

Nr. 7, 557–568.<br />

Dworkin, Ronald (1984) ›Bürgerrechte ernstgenommen‹. Frankfurt/M.<br />

Held, Thomas u.a. (2004) ›Ökonomik der Reformen‹. Zürich.<br />

Hobsbawm, Eric (1977) ›Die Blütezeit des Kapit<strong>als</strong>. Eine Kulturgeschichte der Jahre<br />

1848–1875‹. München.<br />

Musil, Robert (1987) ›Der Mann ohne Eigenschaften‹. Reinbek.<br />

Rawls, John (1998) ›Politischer Liberalismus‹. Frankfurt/M.<br />

Sen, Amartya (2000) ›Ökonomie für den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in<br />

der Marktwirtschaft‹. München–Wien.<br />

Thielemann, Ulrich u. Peter Ulrich (2003) ›Brennpunkt Bankenethik. Der Finanzplatz Schweiz<br />

in wirtschaftsethischer Perspektive‹. Bern.<br />

Ulrich, Peter (1993) ›Transformation der ökonomischen Vernunft. Fortschrittsperspektiven<br />

der modernen Industriegesellschaft‹. Bern (3. Aufl.).<br />

Ulrich, Peter (2001) ›Integrative Wirtschaftsethik. Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie‹.<br />

Bern (3., rev. Aufl.).<br />

Ulrich, Peter (2004) ›Was ist „gute” sozioökonomische Entwicklung? Eine wirtschaftsethische<br />

Perspektive‹. In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, 5. Jg., H. 1.<br />

Ulrich, Peter (2005) ›Zivilisierte Marktwirtschaft‹. Freiburg i.B.<br />

Van Parijs, Philippe (1995) ›Real Freedom for All. What (if anything) can justify capitalism?‹.<br />

Oxford.<br />

Weber, Max (1904/05) ›Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus‹. In: ders.,<br />

›Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie‹, Bd. I. Tübingen (9. Aufl. 1988), 17–206.<br />

24 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005

25 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />

Gleichheit<br />

Anmerkungen<br />

1 Zur zentralen Rolle Zürichs im europäischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts vgl.<br />

Craig (1988).<br />

2 Zur Aktualität zwischen protestantischer Ethik und »Geist des Kapitalismus« vgl. Weber<br />

(1904/05).<br />

3 Zum »grossen Boom« von 1848 bis 1875 vgl. Hobsboom (1977) und Ulrich (1993, 92ff).<br />

4 Zur systematischen Abgrenzung von alt- und neoliberaler Ordnungspolitik vgl. Ulrich<br />

(2001, 337ff).<br />

5 Als führender Vordenker gilt John Rawls (1998).<br />

6 Zum Recht auf gleiche Würde und Achtung vgl. Dworkin (1984, 20).<br />

7 vgl. Rawls (1998, 437).<br />

8 Ein »vernünftiger Pluralismus« (Rawls 1998) schliesst nur solche Weltanschauungen und<br />

Lebensformen ein, die ihrerseits die liberale Gleichberechtigung aller »Konzeptionen des<br />

Guten« und die ihnen gegenüber gebotene Unparteilichkeit (Neutralität) der politischen<br />

Ordnung anerkennen. Für totalitäre Positionen und Programme ist darin <strong>als</strong>o kein Platz.<br />

9 Dieser spezifisch wirtschaftsethische Einwand richtet sich auch noch gegen die Konzeption<br />

des politischen Liberalismus von Rawls; vgl. dazu und zu den praktischen Konsequenzen<br />

im Einzelnen Ulrich (2001, 257ff).<br />

10 vgl. Weber 1904/05, 56).<br />

11 vgl. Dahrendorf 1992, 567f.<br />

12 Der Begriff der Wirtschaftsbürgerrrechte ist mehr <strong>als</strong> nur ein anderer Ausdruck für wirtschaftliche<br />

und soziale Staatsbürgerrechte, denn die Kategorie der Wirtschaftsbürgerrechte<br />

umfasst (unabhängig von der Staatsangehörigkeit) alle Mitglieder einer Volkswirtschaft,<br />

die im Land aufenthalts- und arbeitsberechtigt sind, dort tatsächlich leben,<br />

arbeiten und Steuern zahlen. Vgl. dazu Ulrich 2001, 245.<br />

13 vgl. Thielemann/Ulrich 2003, 71ff.<br />

14 vgl. Van Parijs 1995.<br />

15 Sen begreift Armut und Unterentwicklung <strong>als</strong> Ausdruck eines »Mangels an Verwirklichungschancen«,<br />

d.h. an »substanziellen Freiheiten, [...] ein mit Gründen erstrebtes<br />

Leben zu führen« (2000, 110; vgl. Ulrich 2004).<br />

16 vgl. Held u.a. 2004.<br />

17 vgl. zu diesen drei Leitbegriffen weiterführend Ulrich (2005).<br />

18 vgl. Muusil 1987, 16f.

Gleichheit<br />

Liberté, égalité, hypocrisie<br />

<strong>Das</strong> Gesetz verbietet den Reichen wie den Armen, unter den Brücken<br />

zu schlafen, in den Strassen zu betteln und Brot zu stehlen, und darin<br />