文 / 劉錡豫

從位於臺北市重慶南路上的第一銀行,走到228公園旁的臺北賓館,這短短10分鐘的路程,卻曾是一位日本畫家的朝聖之路。

每天早上9點左右,畫家從第一銀行原址的朝陽號旅館,前往作為臺北賓館前身的「總督官邸」,並慎重的、莊重的執行一件重要的工作-臨摹「國寶」。

說是國寶,其實是在偏遠殖民地被「以國寶規格」珍重以待的藝術品。不過百年後的今日,政權交替之後,這件作品卻真的成了一國之寶,它就是《鄭成功畫像》【圖1】。而這位有幸與《鄭成功畫像》近距離接觸,臨摹畫作的日本人,則名叫那須豐慶【圖2】,日後他以「那須雅城」之名為人所知。

國寶現形記

藝術品自有其流轉、浮沉的歷史,《鄭成功畫像》也不例外。它被發現於臺北內湖一處鄭家後代的收藏中,後代鄭維隆稱,此畫是國姓爺過世前,命人所繪的肖像真跡,家族世代流傳。隨後此畫被鄭家後代敬獻給臺北知事,之後又再上呈給臺灣總督佐久間左馬太。

這幅畫的出土備受重視,畢竟,有著日本血統的鄭成功,不僅在日本作為戲劇《國姓爺合戰》的主角而家喻戶曉。總督府也將延平郡王祠改立為開山神社,將鄭成功視作國家神道信仰的神祇。

另外,歷經明治初期西化湧浪席捲之下,大量古寺庭園荒廢,古代的藝術精品遭到破壞、捨棄的情景。日本在明治中期開始有系統的進行古物的調查、品第及保存工作。也因此,當這幅年代或可上溯至明鄭時期的殖民地「古美術」被發掘時,總督府自然不敢隨意處理,而是視為重要的政績。

那麼問題來了,如何保存?除了需要合適的空間來保管,若能將畫作的原況加以記錄、複製,未來需要修復之時,便可作為之後的參考。這種被稱作「現狀摹寫」的技術,在日本當時便被視為保存古美術的手段之一。透過臨摹,除了得以剖析、保存古代的繪畫技術,也能記錄古畫的舊況,複製後的作品能代替真跡在博物館內陳列展示,或是當作美術教材使用。

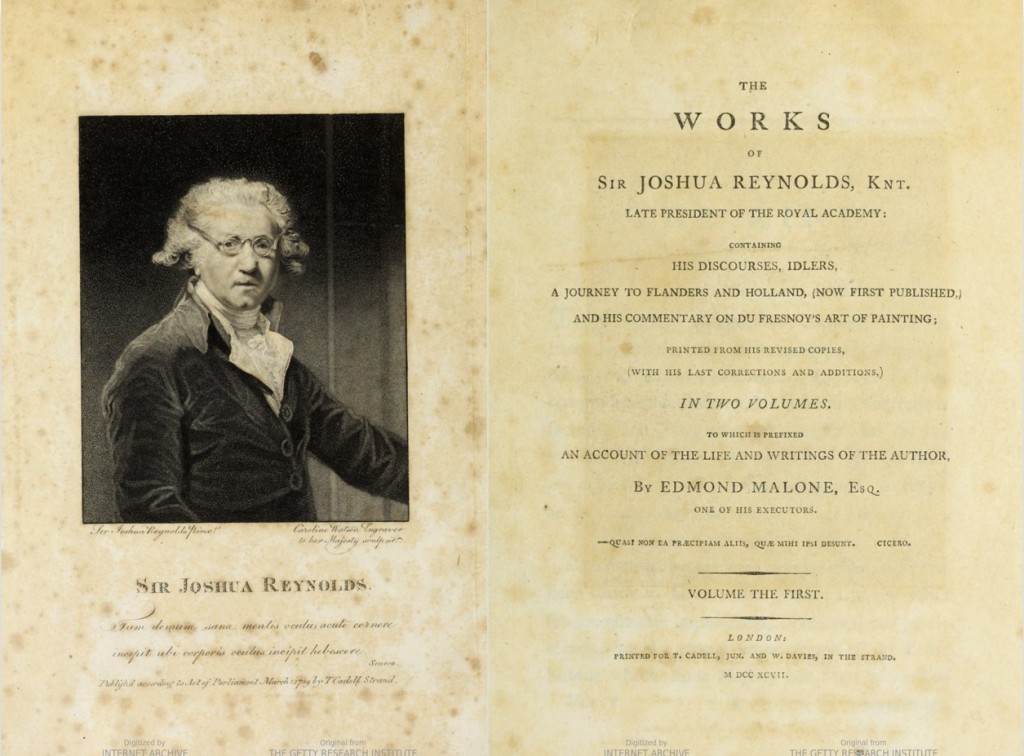

如此重責大任,佐久間左馬太託付給當時來臺旅行的畫家那須豐慶,那須師承日本畫大師橋本雅邦【圖3】,學習兼容西洋透視法的近代日本畫。而橋本雅邦同時也和鼓吹古美術保存、臨摹重要性的美術理論家岡倉天心交好。且那須豐慶的學長,日後近代日本畫的巨匠橫山大觀,也曾受託臨摹京都的阿彌陀佛古畫。

這幅摹寫自京都禪林寺《山越阿彌陀三尊像》的作品【圖4】(1896),橫山大觀便採用了「現狀摹寫」技術,將古畫破損的景況一併描繪紀錄。從師承及人際網絡的角度來看,不難想像那須豐慶同樣具備臨摹的技術,得以接受總督委託。

分身的國寶

接受委託後,那須豐慶開始漫長的臨摹作業。從1910年的12月24日開始,每天早晨,他會從朝陽號旅館前往總督官邸,在收藏《鄭成功畫像》的房間內慎重的進行臨摹,每日從早上9點一直持續到下午4點。最終具體完成的時間點不明,學者盧泰康根據摹本上的落款,推斷畫作的完成時間下限為1911年的秋天。

完成後,彷彿像是放下了重擔一般,那須立刻載筆南遊,從基隆前往宜蘭、花蓮、臺東一帶旅行,作為犒賞自己辛苦的行程。

在官邸期間,那須總計完成兩幅《鄭成功畫像》的摹本,一幅被奉納至祭祀鄭成功的開山神社中(以下稱「開山神社本」【圖5】),另一幅則贈予鄭維隆家族(以下稱「鄭維隆本」【圖6】)。而原跡因被視為「臺灣古美術唯一之資料」,因此以「國寶」規格奉納到坐落在臺北劍潭山上的臺灣神社(今圓山大飯店址)。

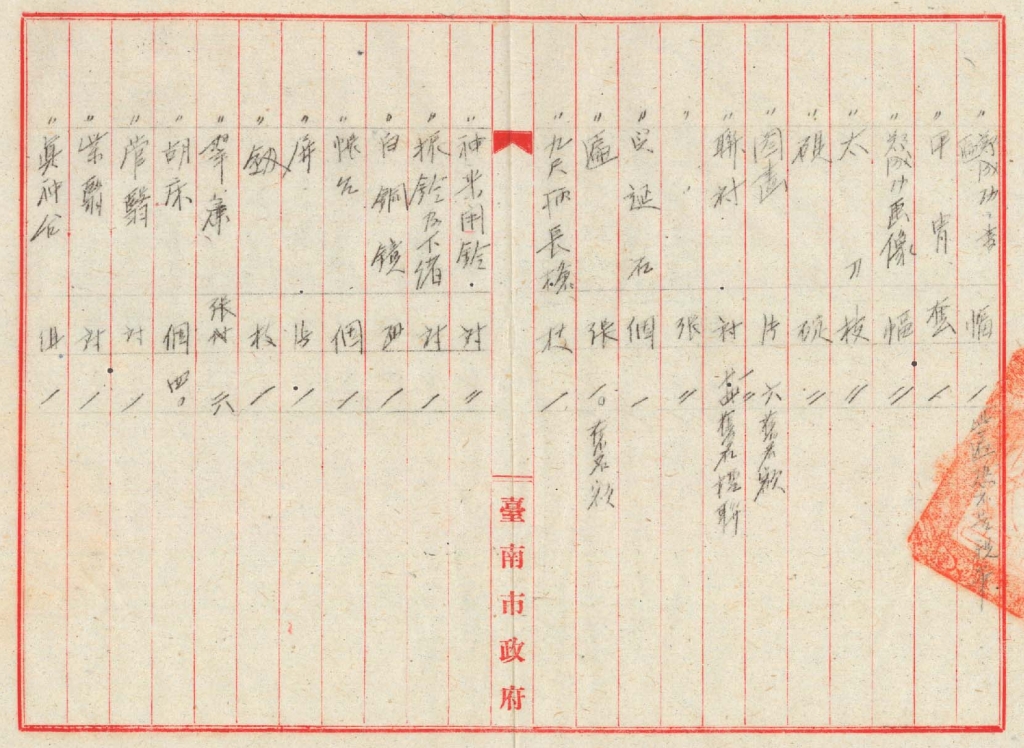

今日,原藏於臺灣神社的《鄭成功畫像》已移至國立臺灣博物館,而「開山神社本」則在戰後由延平郡王祠接收,在當時的交接檔案【圖7】中可以看到此畫被移交的紀錄。而「鄭維隆本」則流落民間、下落不明,不過臺博館有收藏一張當時所拍攝的照片。比較原作及兩張摹本,我們可以發現過往不曾被注意的有趣現象。

將三幅進行並置比較,可以發現,「開山神社本」與原作最為相像,兩作的人物、服飾、座椅皆相同,而且只有「開山神社本」是採取「現狀摹寫」,將原作的破損一併描繪。而在「鄭維隆本」照片上,卻未見對於破損處的描摹。而且比較原作及「鄭維隆本」,可以發現後者的衣袍、座椅都更加華麗、精緻,顯示迥異的複製態度。

為什麼會有這樣的情況?根據當時報導,那須在接受委託時,便計畫好要將臨摹後的畫像奉納至開山神社。由此推測,另一幅「鄭維隆本」的製作,或許一開始就是為了移贈給鄭氏後代。也因此,在臨摹時,比起「開山神社本」所採取的「現狀摹寫」複製態度,那須及總督府更希望能製作出「全新的《鄭成功畫像》」,所以畫家才試圖更加地凸顯畫面的精緻及華麗表現吧。

就在那須豐慶臨摹《鄭成功畫像》的百年之後,2010年,根據中華民國文化資產保存法,《鄭成功畫像》被真正指定為「國寶」。

然而事過境遷,「國寶」中的「國」早已從「大日本帝國」輪替為「中華民國」。有趣的是,有著日本血統的鄭成功,在日治時期被視為日本南進的先驅,與大陸帝國進行對抗的島國政權,與20世紀上半葉日本的國家戰略相符,因此受到崇敬及重視。隨著政權輪替,在國民政府眼中,鄭成功搖身一變,變成對抗滿清統治者的漢人「革命」領袖及忠臣典範,成為少數在戰前被祭祀在神社內,戰後仍保有其崇高地位的信仰對象。【圖8】

星霜荏苒,原先收藏畫作的臺灣神社早已坍塌、改建,畫作也被移往他處。但無論是原跡還是摹本,《鄭成功畫像》先後被不同時代的政權賦予重要地位。然而當吾人剝去糾纏在畫作身上的多重符碼後,不變的是百年前,畫家在官邸的畫室內,安靜的與古代的美術品對話,一筆一畫,將崇敬的心情及心志寄託於畫中。最終超越了時空,在今日相映成輝。

參考資料

1. 劉錡豫,《臺灣神社美術收藏的建立、展示與戰後流轉》,國立臺灣師範大學藝術史研究所碩士論文,2020。

2. 〈臺南市政府教育科經管延平郡王祠印章圖冊財產瓷產預金移交清冊〉,《臺灣省行政長官公署》,1946-08-26,國史館臺灣文獻館,典藏號00329400034006。

3. 〈那須豐慶氏(畫家)〉,《臺灣日日新報》,1911-03-19(版2)。

4. 〈公告〔文選集注〕、〔康熙臺灣輿圖〕及〔鄭成功畫像〕等3件古物指定為國寶。〉,《行政院文化建設委員會公告》,2010-06-14。

5. 日本美術院百年史編集委員會,《日本美術院百年史 三卷上》(東京:日本美術院,1992)。

6. 盧泰康,《文化資產中的古物研究與鑑定-臺南瑰寶大揭密》(臺北:五南出版社,2017年)。

發表留言