Update vom 26.04.2023:

Der betreffende Tagungsband ist gerade erschienen, hier mein darin enthaltener Beitrag.

Diesen Vortrag hielt ich am 26. September 2019 in Halle (Saale), Näheres zur betreffenden Tagung siehe Fußnote/Endnote 1.

Anmerkung vom 20. Oktober 2019:

Heute besuchte ich das Museum August Macke Haus in Bonn. Interessant die Scherenschnitte (Silhouetten), die u. a. August Macke darstellen und von dem renommierten Silhouttenkünstler, Grafiker und Maler Ernst Moritz Engert (1892-1986) angefertigt wurden — ein schönes Beispiel für die Bedeutung des Schattenrisses im frühen 20. Jahrhundert.

Ich gebe hier den vorgetragenen Text des Redemanuskripts wieder, voraussichtlich wird es in einer späteren Publikation vollständig abgedruckt.

Hier das Programm dieser außerordentlich interessanten und umfangreichen Tagung.

Um den Text nicht allzu sehr zu zerreißen, werden die Folien am Ende als Einzelbilder (JPG) gezeigt.

Schattenrisse der Natur:

Lavaters Physiognomik im Kontext von Naturphilosophie und Medizingeschichte1

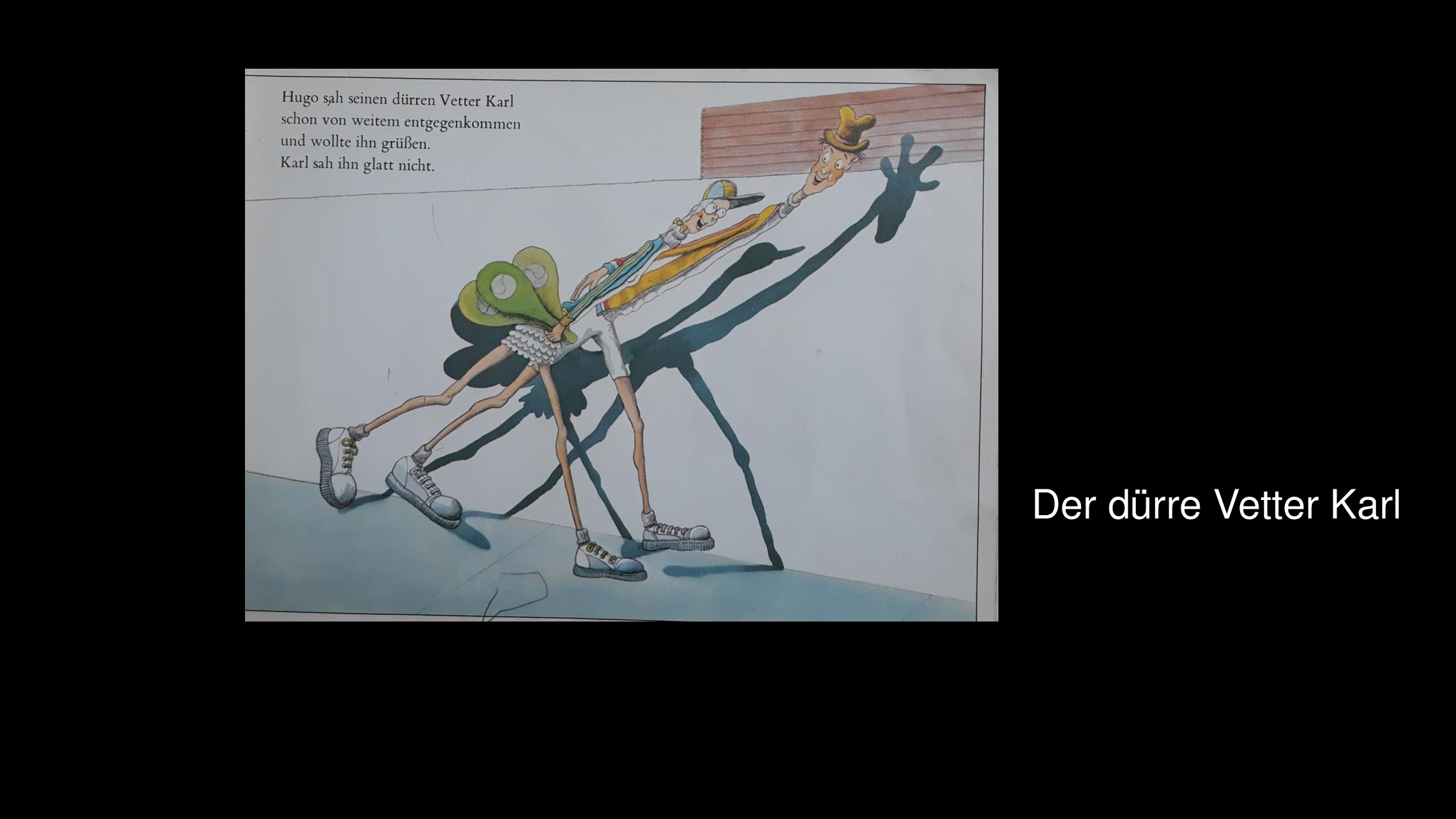

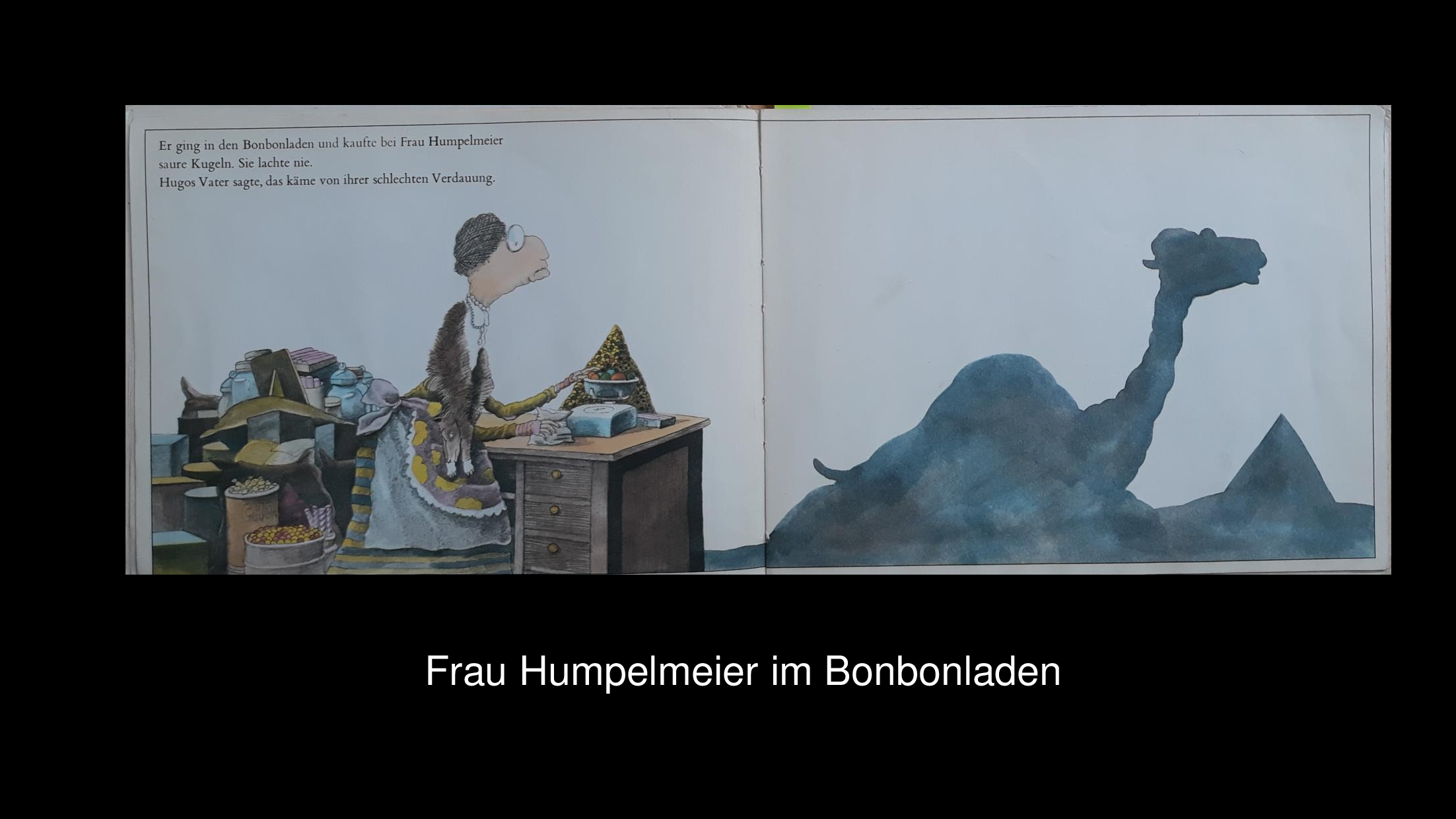

Auch wenn wir nach den historischen Erfahrungen mit der Rassenbiologie des 20. Jahrhunderts heute zurückhaltend sind und physiognomische Spekulationen im öffentlichen Diskurs tabu erscheinen, so spielen sie doch im Alltagsleben nach wie vor eine enorme Rolle. So ordnen wir einen Menschen, den wir nicht kennen, durch einen Blick auf seine Gestalt, insbesondere sein Gesicht, automatisch einer bestimmten Kategorie zu: sympathisch, unsympathisch, anziehend, abstoßend, harmlos, gefährlich usw. Wir kennen alle gewisse Kinderspiele mit dem Schatten und die Kunstform des Schattenrisses. Bis heute populär ist die davon abgeleitete Technik des Scherenschnitts. Die Begeisterung für solche Schattenkunst erreichte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen Höhepunkt und Johann Caspar Lavater fungierte dabei als ein wichtiger Impulsgeber. Wie schon Giambattista Della Porta vor ihm und Franz Joseph Gall nach ihm bezog auch er Tierschädel und -köpfe in seine Studien mit ein. Auch im heutigen Alltag liegt bei der Betrachtung von Köpfen und Gesichtern der Vergleich Mensch-Tier nahe. So ist man (nicht nur) in Bonn beim Anblick bestimmter Köpfe schnell mit der Diagnose „Neanderthaler“ bei der Hand, dessen bekannte Schädelkalotte im dortigen Rheinischen Landesmuseum ausgestellt ist. (Folie 1) Es gibt ein köstliches Kinderbuch, das mit englischem Humor vorführt, wie der Schatten des menschlichen Körpers sein tierisches Wesen offenbart. (Folie 2) „Hugos Zoo“ (1975)2, zeigt den kleinen Hugo, der so gerne in den Zoo gehen möchte. Aber niemand ist bereit, ihm den Wunsch zu erfüllen. Da macht er einen Streifzug durch die Umgebung und entdeckt in den Schatten der Menschen aufregend Tierisches. (Folien 3, 4, 5 u. 6) Als er nach Hause kommt, fragt ihn die „Frau Müller von nebenan“, ob er morgen zusammen mit ihren Kindern in den Zoo gehen möchte. Da lächelt Hugo freundlich und sagt: „‘Nein, danke, Frau Müller […] im Zoo bin ich eben gewesen‘“.

Ich möchte das Thema nun in fünf Schritten entfalten.

1. Signaturenlehre und Magia naturalis: Zum wissenschaftshistorischen Hintergrund

In der griechisch-römischen Antike wurde eine Naturphilosophie begründet, die für die gesamte Geschichte der Physiognomik von grundlegender Bedeutung ist und die in der frühen Neuzeit besonders intensiv bearbeitet wurde. Sie lässt sich grob mit drei Hauptsätzen charakterisieren: (1) Die Natur zeichnet, prägt alle Dinge, wobei die äußere, sichtbare Seite auf geheimnisvolle Weise auf eine innere, unsichtbare Seite verweist, die das Wesen des betreffenden Dings, etwa seine Wirkung als Heilmittel, ausmacht; (2) insofern verhält sich die Natur wie eine Magierin, Zauberin, die allerdings Alles auf natürliche Weise hervorbringt, weswegen man ihre geheheimnisvolle Schöpferkraft als „natürliche Magie“ oder magia naturalis bezeichnet hat; und (3) der Mensch als Naturforscher und Arzt hat die Aufgabe, den Geheimnissen der Natur auf die Spur zu kommn, ihre „Hieroglyphenschrift“ zu entziffern, in der Bibel der Natur zu lesen, da er nur so die Wahrheit erkennen und naturgemäß handeln, das heißt die Naturprozesse nachahmen und vielleicht sogar vollenden kann – ein Gedanke, der für die Alchemie besonders wichtig war.

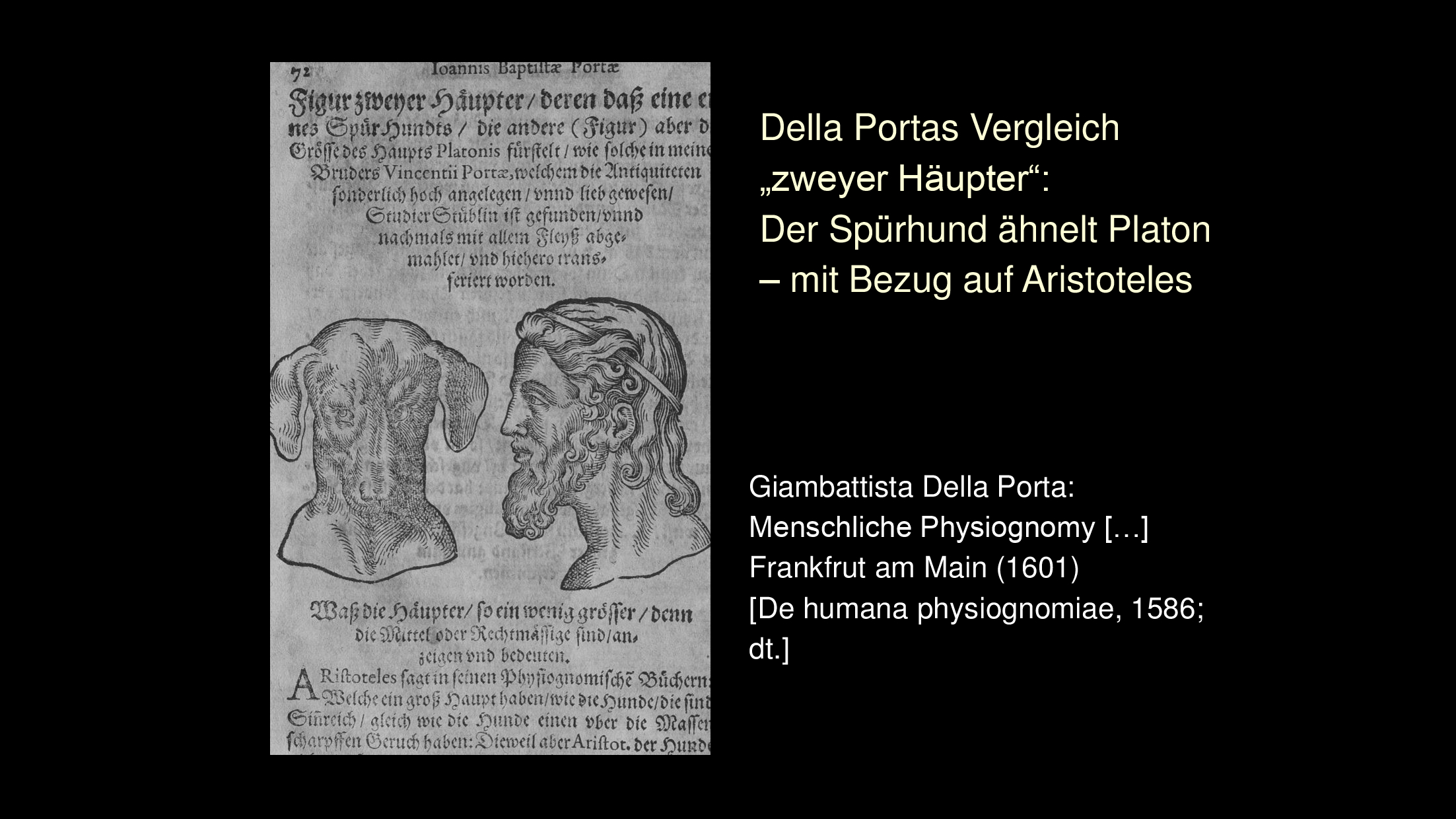

Von überragender Bedeutung für die neuzeitliche Physiognomik wurde das Werk des Naturforschers und Universalgelehrten Gimbattista della Porta (1535-1615) aus Neapel, mit dem sich Lavater kritisch auseinandergesetzt hat, wie wir sehen werden. Neben seinem Hauptwerk Magia Naturalis – erstmals 1558 auf Lateinisch in Neapel publiziert, mit zahlreichen nachfolgenden Editionen und Übersetzungen in diverse Landessprachen – interessieren hier die beiden physiognomischen Werke della Portas: nämlich den Menschen betreffend „De humana physiognomia“ (1586) und die Botanik betreffend „Phytognomonica“ (1588). Jeweils ein Beispiel soll hier vorgestellt werden; zum einen die Ähnlichkeit des Kopfes eines Spürhunds mit dem von Platon (Folie 7); zum anderen die Ähnlichkeit der Orchideenwurzeln mit Hoden, weswegen sie als Aphrodisiakum und zur Steigerung der Fruchtbarkeit in Frage kämen. (Folie 8)

Neben della Porta haben sich zahlreiche Gelehrte der frühen Neuzeit durchweg positiv zur Physiognomik geäußert, aber keiner von ihnen erreichte auch nur annähernd eine solche Popularität wie dieser. „De humana physiognomia“ wurde ein Best- und Longseller und noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein in verschiedenen Sprachen neu aufgelegt. Im Übrigen liegt die Physiognomik auf dem esoterischen Büchermarkt voll im Trend. (Folie 9)

2. „ … unmittelbarer Abdruck der Natur“: Schattenrisse als Forschungsidee

Im „Eilften Fragment“ des zweiten Bandes der „Physiognomischen Fragmente“ spekuliert Lavater ausführlich „Ueber Schattenrisse“. Er leitet seine Überlegungen mit einem programmatischen Satz ein, der ganz in der Tradition der frühneuzeitlichen Naturphilosophie und insbesondere der Magia naturalis steht: „Das Schattenbild von einem Menschen, oder einem menschlichen Gesichte, ist das schwächste, das leerste, aber zugleich, wenn das Licht in gehöriger Entfernung gestanden; wenn das Gesicht auf eine reine Fläche gefallen – mit dieser Fläche parallel genug gewesen – das wahrste und getreueste Bild, das man von einem Menschen geben kann; das schwächste; denn es ist nichts Positifes; es ist nur was Negatifes, – nur die Gränzlinie des halben Gesichtes; – [zugleich aber] das getreueste, weil es ein unmittelbarer Abdruck der Natur ist, wie keiner, auch der geschickteste Zeichner, einen nach der Natur von freyer Hand zu machen im Stande ist.“3

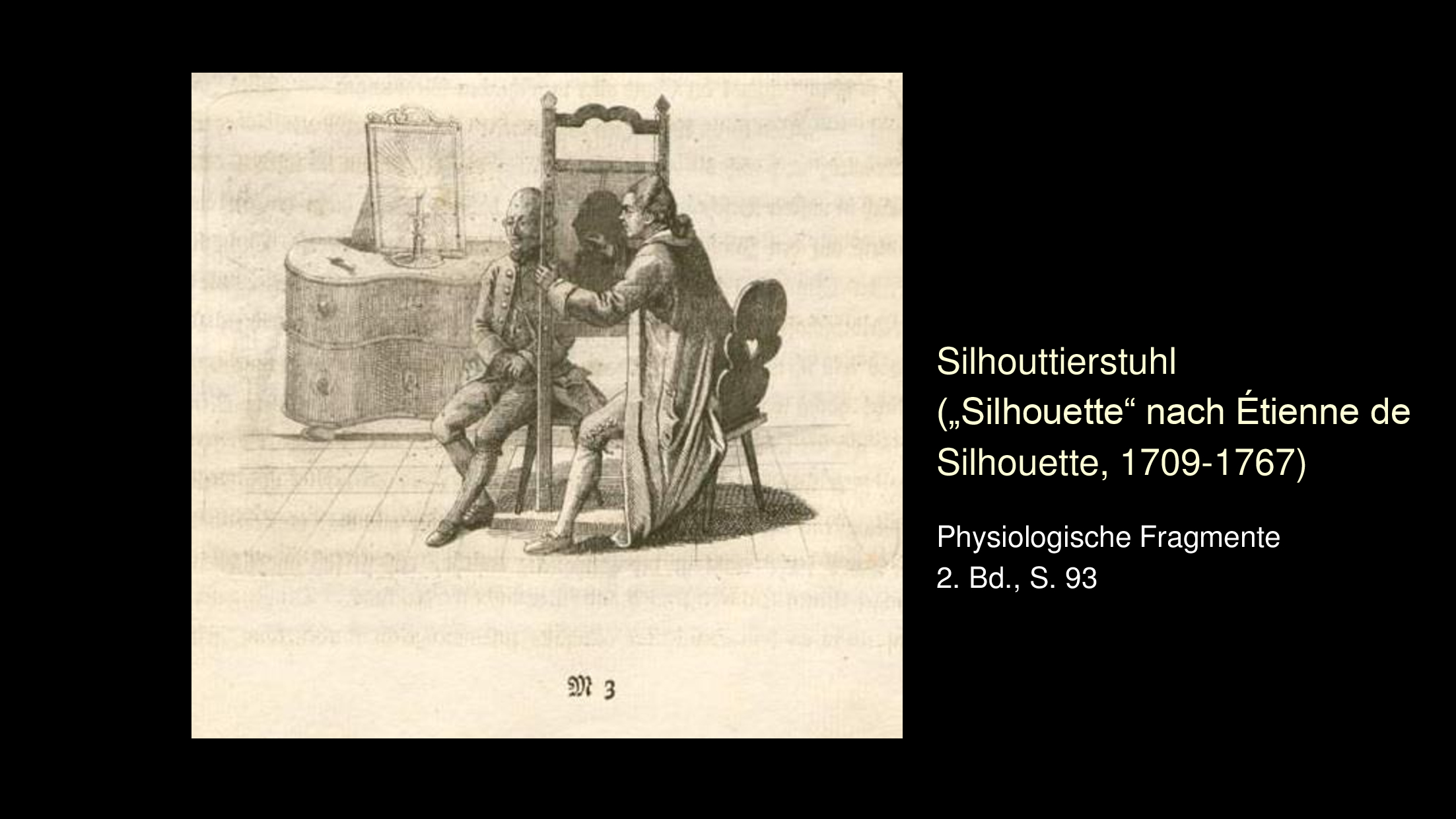

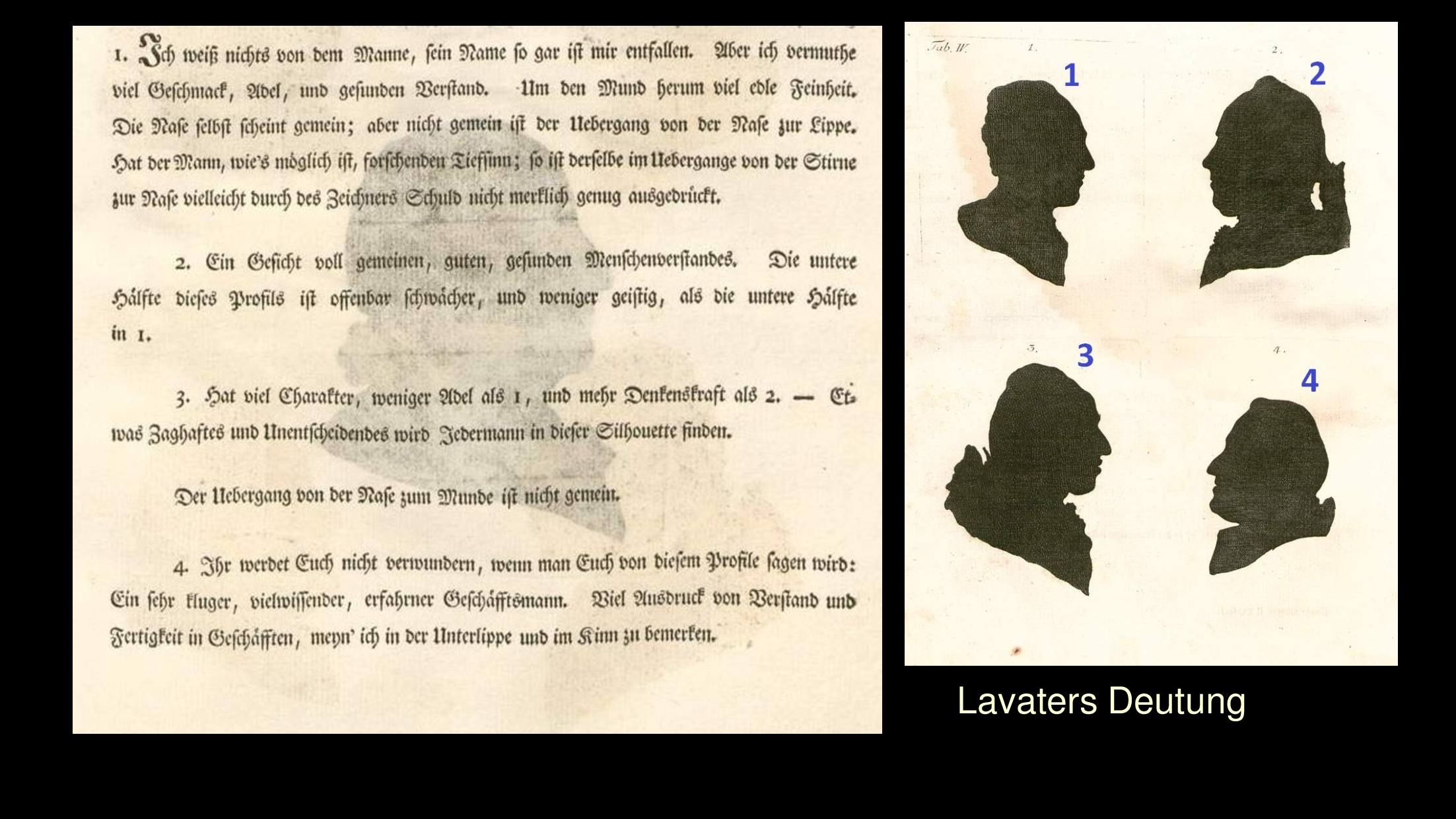

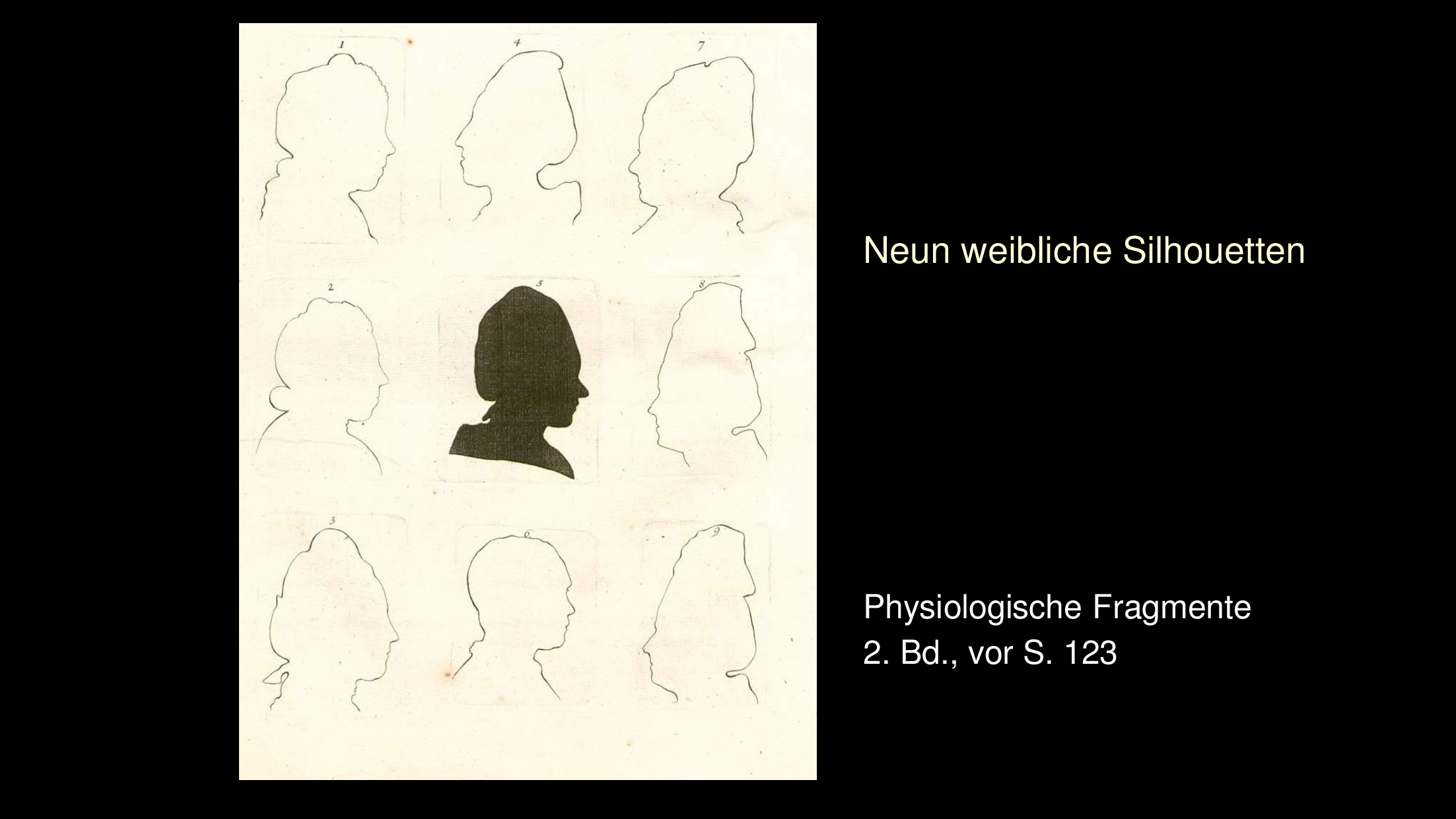

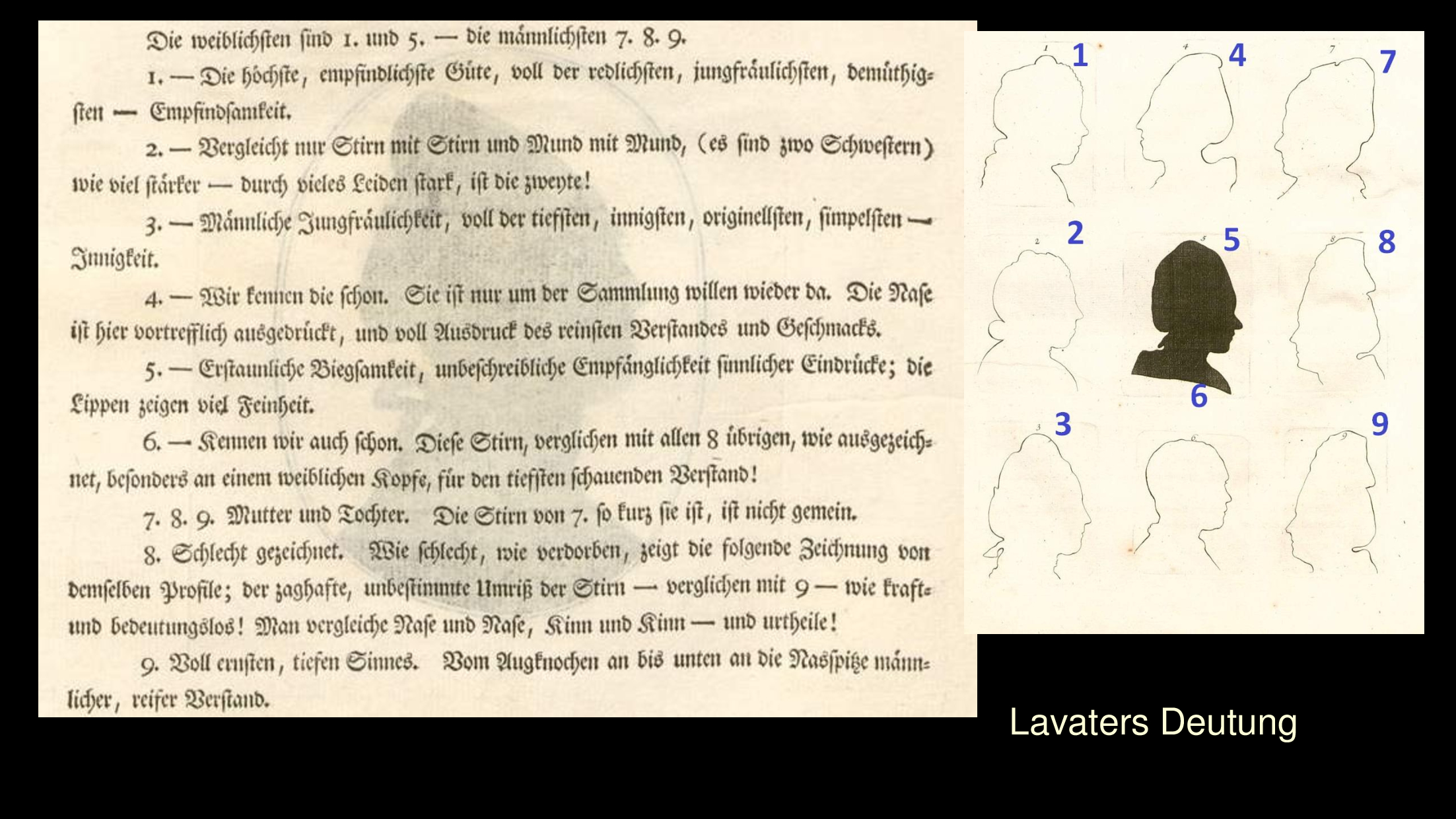

In einer Abbildung veranschaulicht er seine Technik, wie dieser Abdruck der Natur festgehalten werden kann. (Folie 10)4 Hier ist die Lichtquelle eine brennende Kerze, deren Schein von einem Spiegel verstärkt wird. Lavater betont aber in diesem Zusammenhang, dass sich durch das „Sonnen-Vergrößerungsglas“ der Umriss „noch ungleich schärfer, reiner, trefflicher“ zeichnen lasse.5 An das primäre Licht der Natur reiche also das künstliche Licht kaum heran, um einen Abdruck der Natur zu erhalten. Beispielhaft sei nun die Tafel „Vier männliche Silhouetten“ vorgestellt. (Folie 11)6 Ich möchte hier die betreffende Seite mit Lavaters Interpretation hinzfügen. (Folie 12) Der Text ist aufschlussreich für seine ziemlich frei schwebende, intuitive Deutung (die ich punktuell vorlesen möchte). Mit derselben Methode widmete er sich auch den Schattenrissen von Frauen, hier als Beispiel „Neun weibliche Silhouetten“ (Folie 13)7 Auch hier sei Lavaters Interpretation beigefügt. (Folie 14)

Lavater ist sich sehr wohl bewusst, wie wenig sich seine Deutungskunst auf ein objektives Regelwerk berufen kann und wie anfällig sie auch für Fehldiagnosen ist. Er verteidigt sie mit einer Doppelstrategie: Einerseits sei sie, indem sie den getreuen Abdruck der Natur fixiere und erforsche, der Wahrheit auf der Spur und nur dieser Wahrheit verpflichtet. Andererseits sei diese Wahrheitssuche selbst mit Unsicherheiten behaftet, die man sich methodisch bewusst zu machen habe. So sagte er einerseits: „Keine Kunst reicht an die Wahrheit eines sehr gut gemachten Schattenrisses.“8 „Die Physiognomik hat keinen zuverlässgiern, unwiderlegbarern Beweis ihre objektiven Wahrhaftigkeit, als den Schatteriss.“9 „.. wenn ein Schatten Stimme der Wahrheit, Wort Gottes ist, wie wird‘s das beseelte, von Gottes Licht erfüllte, lebende Urbild seyn!“10 Andererseits vergleicht er die Unsicherheiten mit denen der Harnschau in der praktischen Medizin: „Wer alles aus dem bloßen Schattenrisse sehen will, ist so thöricht, wie der, der aus dem Wasser [Urin] eines Menschen alle seine Kräfte und Schwachheiten, würkliche und mögliche Beschwerden errathen will; und wer nichts aus einem Schattenrisse zu sehen für möglich hält, ist dem Arzte ähnlich, der schlechterdings kein Wasser ansehen will.“11

Mit dieser Analogie befreit sich Lavater ziemlich elegant vom Verdacht, als Schwärmer eine sektiererische Doktrin zur absoluten Wahrheit zu verklären. Gleichwohl bekennt er sich zu einer theologisch fundierten Naturphilosophie, wie sie lange vor ihm in der frühneuzeitlichen Naturforschung Konjunktur hatte und wie sie schon kurz nach seinem Tod 1801 im Kontext der romantischen Naturphilosophie eine neue Blüte erleben sollte. So zeigten sich, wie er meinte, in den einzelnen Abschnitten eines Schattenrisses das Alphabet der Natur: „Jeder einzelne Theil dieser Abschnitte ist an sich ein Buchstabe, oft eine Sylbe, oft ein Wort, oft eine ganze Rede – der Wahrheit redenden Natur.“12 Insofern bezieht sich auch Lavater auf den gängigen Topos vom Lesen in der Bibel der Natur und den der Geheimsprache („Hieroglyphensprache“) der Natur, die es zu entschlüsseln gelte.

Vor allem im dritten Band der „Physiognomischen Fragmente“ hat Lavater geniale Menschen namentlich vorgestellt: Künstler, Maler, Bildhauer, Musiker, Dichter. Die Silhouette des 28-jährigen Goethe aber hat der 36-jährige Lavater eher beiläufig in seine Sammlung integriert, ohne seinen Namen zu nennen. (Folie 15) In der Legende freilich finden wir allerdings eine poetische Liebeserklärung an den Freund: „„20 – thut alles um Liebe. / Es lohnte sich wahrlich der Mühe, daß jemand – und wer könnt‘s, als der letzte, und wie ich glaube, der Größte von allen? – über die Metaphysik und Physik, oder in einem Worte [39] die Physiognomik der Freundschaft ein Buch schriebe. In Einem Fragmente ist‘s unmöglich und mir ist‘s unmöglich.“13

3. „… daß Physiognomie Wahrheit ist“: Lavaters wissenschaftlicher Anspruch

Die Physiognomie, so möchte Lavater beweisen, sei „Wahrheit, das ist, daß sie wahrer sichtbarer Ausdruck innerer an sich selbst unsichtbarer Eigenschaften ist.“14 Indem Lavater die unhintergehbare individuelle Verschiedenheit zum „Grundstein der Physiognomik“ erklärt, schützt er seine Lehre vor Schematismus und Dogmatismus, vor einer rigiden Typenlehre – entgegen dem Eindruck, den seine Abbildungstafeln mit den detaillierten Erläuterungen bei dem Betrachter hinterlassen. „Es ist dieß […] der erste, tiefste, sicherste, unzerstörbarste Grundstein der Physiognomik, daß bei aller Analogie und Gleichförmigkeit der unzähligen menschlichen Gestalten, nicht zwo gefunden werden können, die, neben einander gestellt und genau verglichen, nicht merkbar unterschieden wären. / Nicht weniger unwidersprechlich ist, daß eben so wenig zween vollkommen ähnliche Gemüthscharater, als zwey vollkommen ähnliche Gesichter zu finden sind.“15

Zudem sei Physiognomik für alle Menschen etwas Alltägliches. Er zählt eine Reihe von Beispielen auf, wo überall diese intuitive Beurteilung anderer Menschen von Bedeutung ist. Im Grunde gibt es nach Lavater keinen Bereich in der Gesellschaft, in dem die Physiognomik keine Rolle spielen würde: „ Es bleibt also dabey, daß die Physiognomie alle Menschen, sie mögen‘s wissen oder nicht, täglich leitet – daß, wie Sulzer sagt, jeder Mensch, er mag‘s wissen oder nicht, etwas von der Physiognomie versteht […].“16 Wie aber kann die Physiognomik „Wissenschaft“ werden? Seine Antwort ist eindeutig: „so gut als unmathematische Wissenschaften!“ Und er zählt auf: Physik, Arzneykunst, Theologie, Schöne Wissenschaften.17 Das Unbestimmbare gehöre zur Wissenschaft: „[…] wo ist Wissenschaft, wo alles bestimmbar – nichts dem Geschmacke, dem Gefühle, dem Genius übrig gelassen sey? – Wehe der Wissenschaft, wenn eine solche wäre!“18 Hier führt Lavater den Geniebegriff ins Feld, um das Missverständnis von einer objektiv bestimmbaren Wissenschaft als der einzig möglichen auszuräumen. Es geht eben nicht nur ums Messen, sondern auch ums Fühlen, wie er in einem Vergleich verdeutlicht: „Der bloß wissenschaftliche Physiognomist mißt wie Dürer, das physiognomische Genie mißt und fühlt, wie Raphael“.19

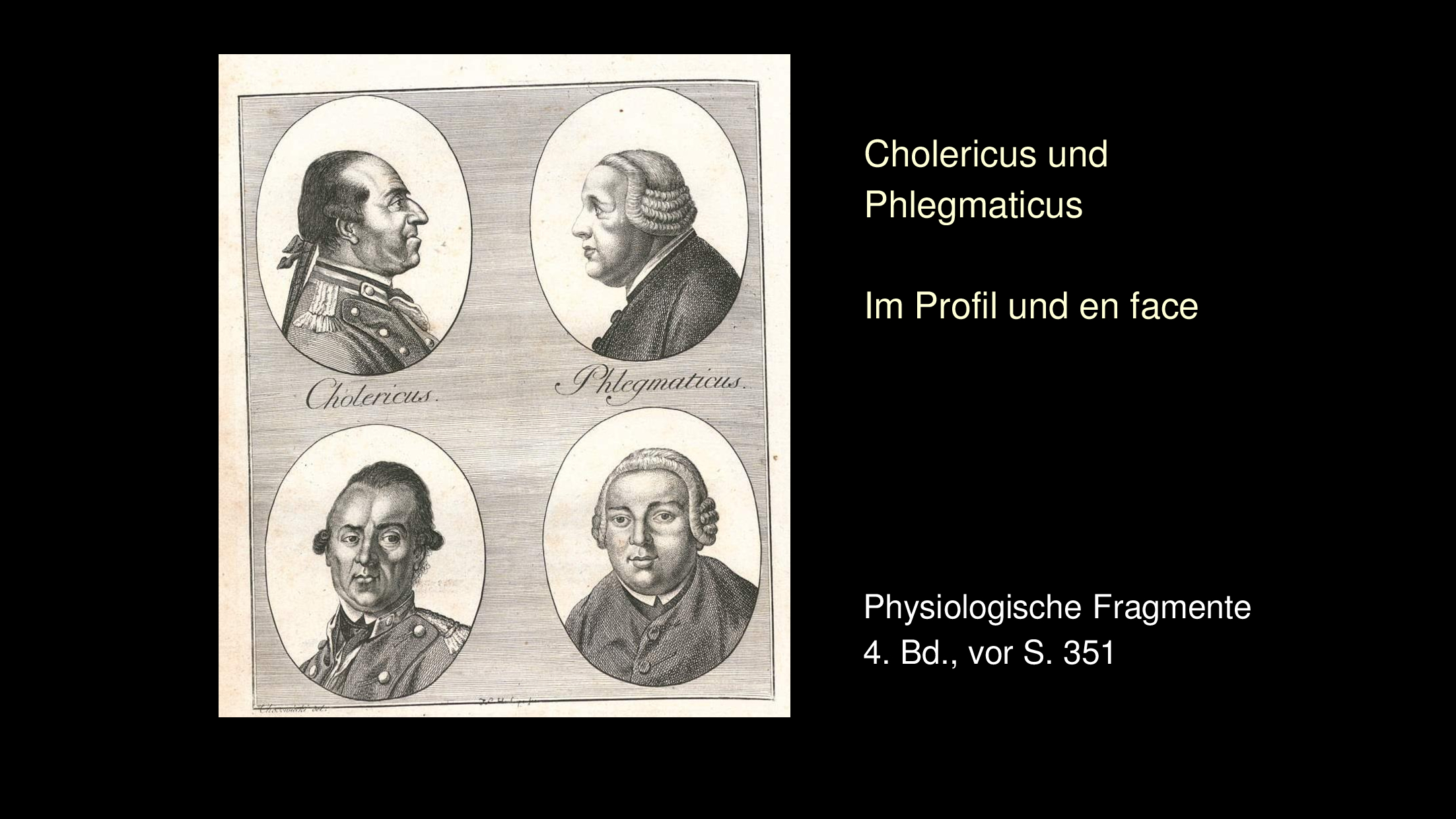

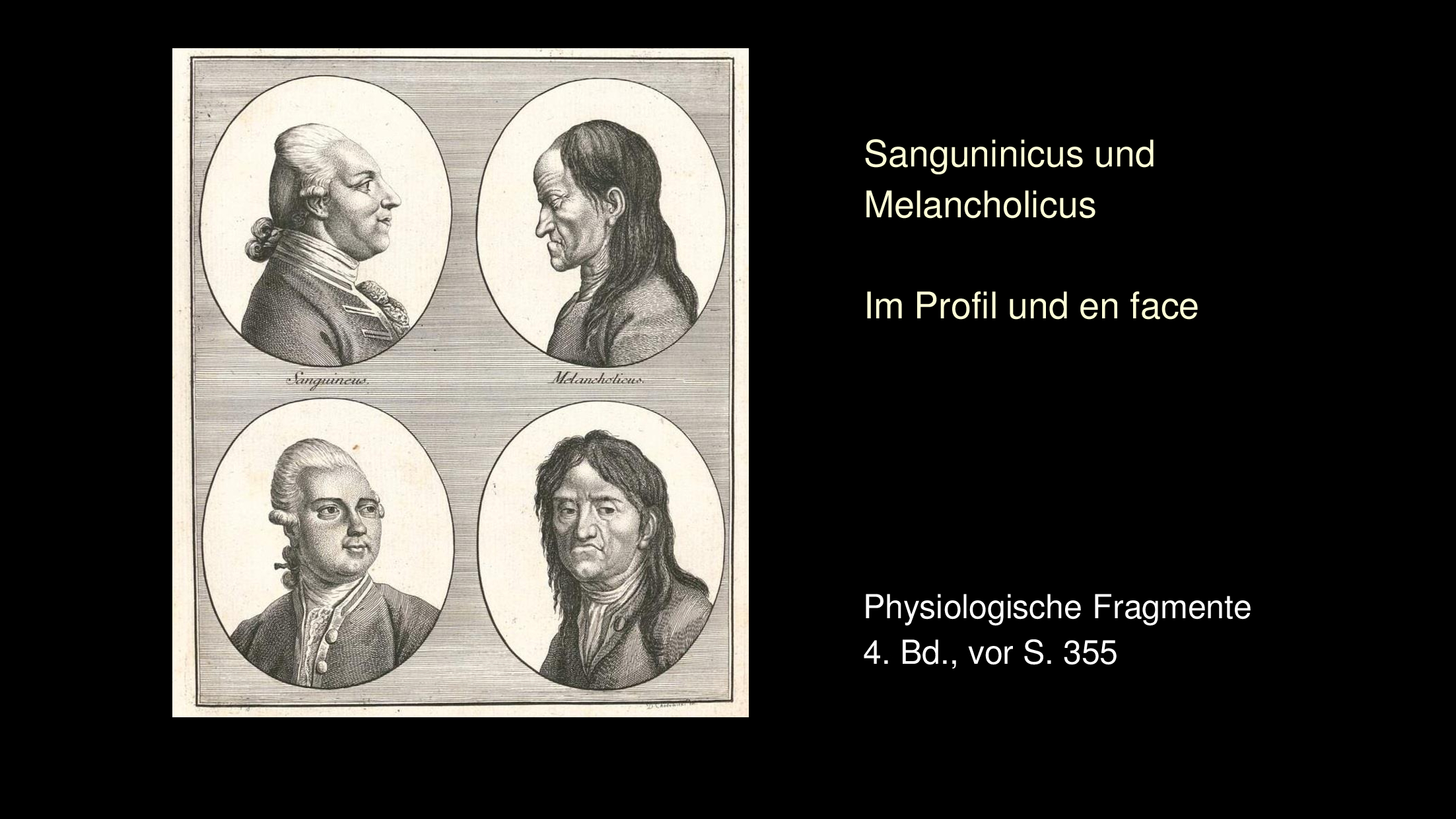

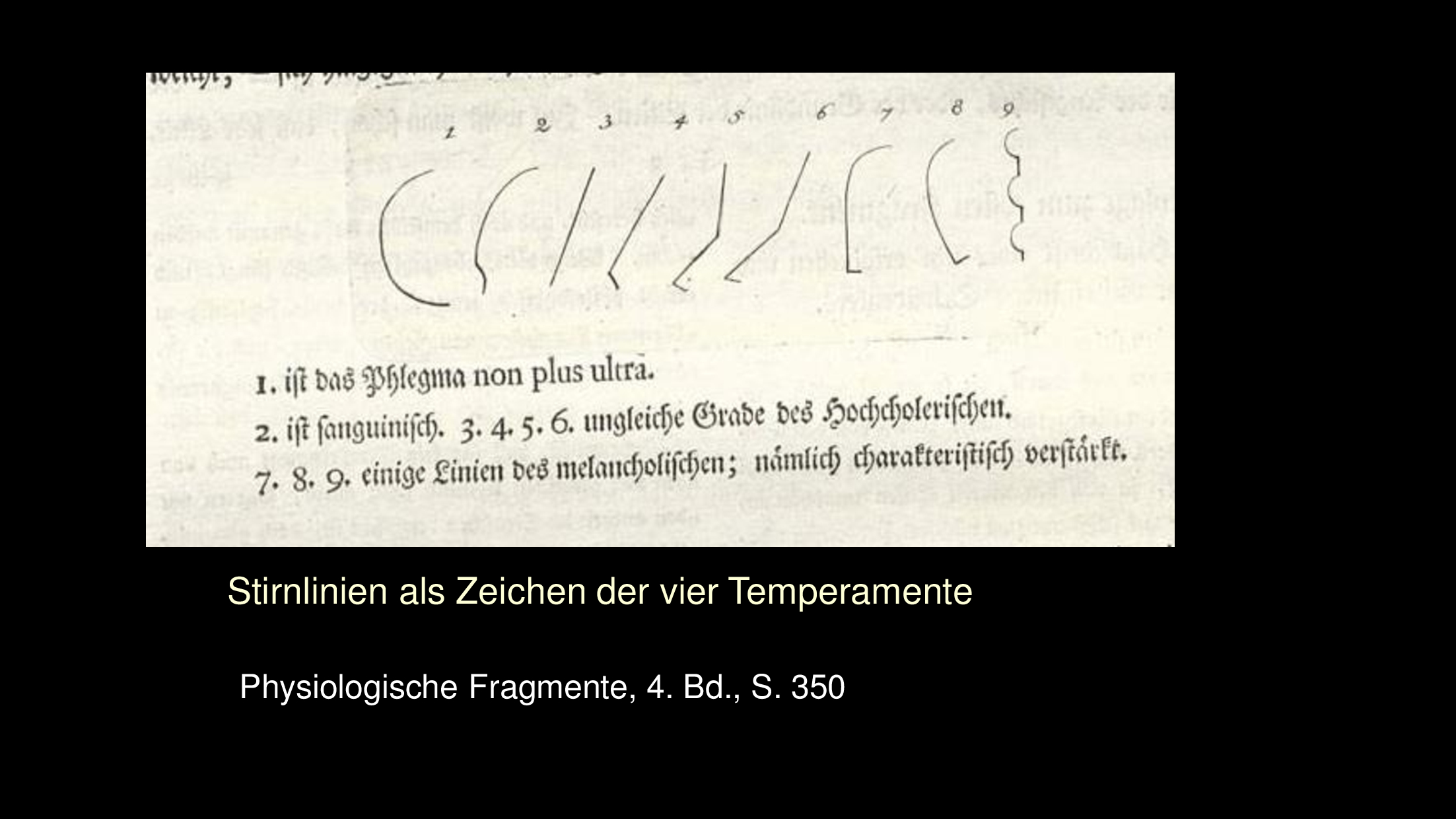

Es fällt auf, dass Lavater erst im letzten der vier Bände der „Physiognomischen Fragmente“, und zwar im sechsten von zehn Abschnitten, auf die traditionelle Temperamentenlehre zu sprechen kommt – und nicht bereits am Anfang des ersten Bandes, wo er die Physiognomik als eine Art wissenschaftliche Anthropologie begründen will. Es hätte sich angeboten, hier auf das von der antiken Medizin herrührende Konzept der Humaralpathologie, der Vier-Säfte- oder Qualitäten-Lehre, anzuspielen (Folie 16). Dieses fand ja auch noch im 18. Jahrhundert wissenschaftlichen Anklang, trotz gewisser magischer und alchemistisher Imprägnierungen sowie neuropathologischer Neuerungen in Theorie und Praxis der Medizin. Immerhin stellte Lavater auf einigen Tafeln die vier Temperamente in physiognomischer Eindringlichkeit dar. (Folie 17) Diese Tafel mit den vier Temperamenten ist die bekannteste von allen physiognomischen Darstellungen Lavaters. Er hat zur Verdeutlichung noch zwei weitere Tafeln mit je zwei Temperamenten beigefügt: Dem Choleriker stellte er den Phlegmatiker gegenüber (Folie 18) und dem Sanguiniker den Melancholiker. (Folie 19) In diesem Zusammenhang meint er, das Haupt sei die „Summe des Körpers, das Profil oder die Grundlinie der Stirn eine Summe des Hauptes […] Jtzt weiß man schon, daß jede Linie, je mehr sie sich dem Zirkelbogen, oder noch mehr dem Oval, nähert, dem cholerischen Feuer entweicht; – sich hingegen ihm nähert, je gerade und schiefer und gebrochener sie ist.“ (Folie 20)

Was Lavater allgemein für die Physiognomik feststellt, gilt insbesondere für die Temperamentenlehre: Wie jeder Mensch sein eigenes, individuelles Gesicht hat, so hat er auch sein eigenes, individuelles Temperament. Bei allem Schematismus und allen Versuchen einer gesetzmäßigen Einteilung in verschiedene Typen, die man bei ihm finden kann, grenzt er sich scharf vom Schubladen-Denken ab. Ja, es gebe die vier Haupttemperamente, aber er habe nicht die geringsten Zweifel, „daß sich diese vier Hauptingredienzien auf so unzählige Weise verändern und versetzen lassen, daß daraus unzählige Temperamente entstehen, und daß oft das prädominirende Prinzipium kaum herauszufinden ist“.20

4. „Thierlinien“, „Gesichtstheile“, „Nationalphysiognomien“: Lavaters Schaukästen

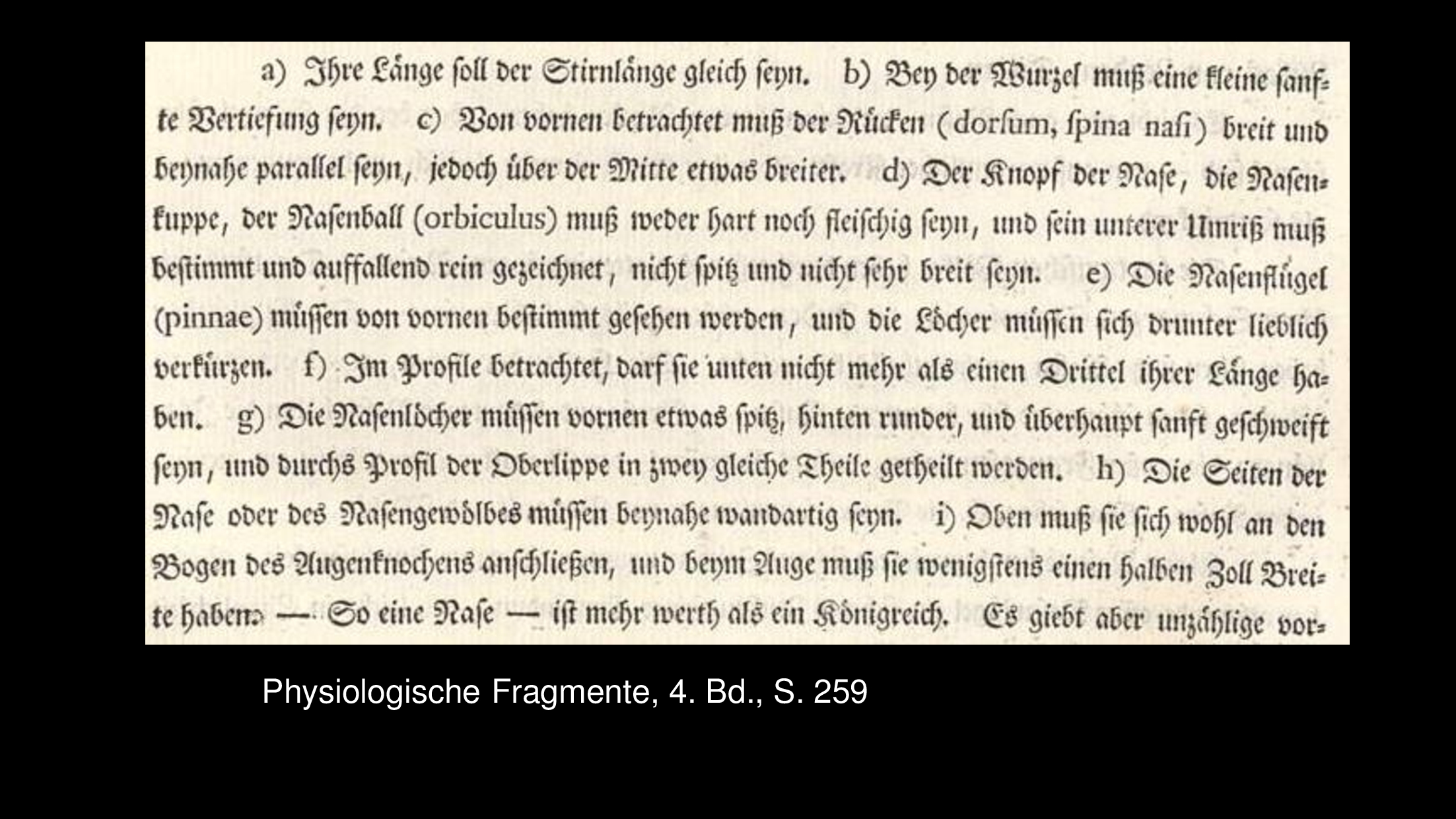

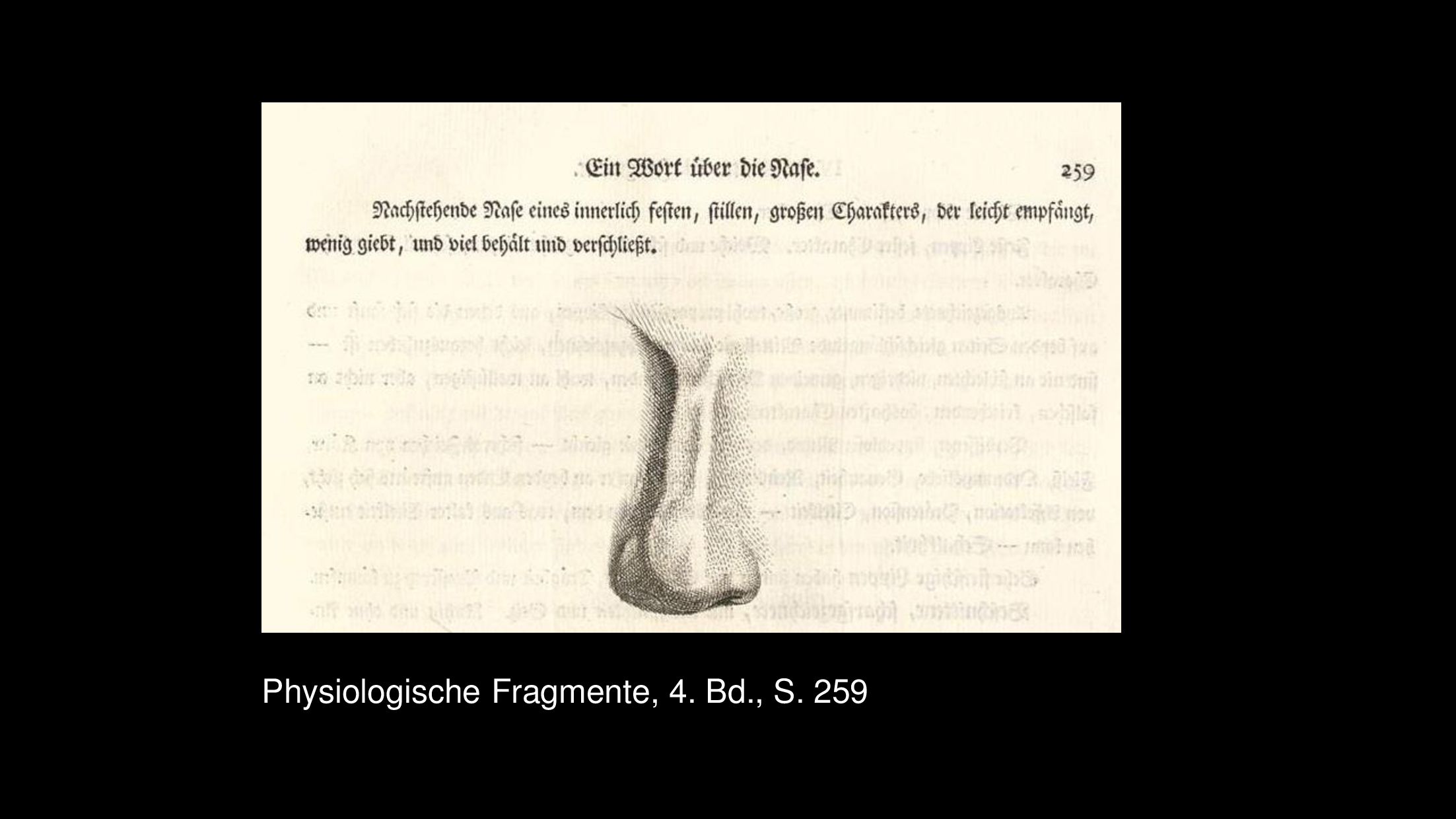

Im Folgenden seien einige Beispiele vorgestellt, die Lavaters Bestreben verdeutlichen, die Physiognomie bis in die kleinste Verästelung zu beleuchten. So seien zunächst seine Anmerkungen zur Nase erwähnt, die ja die Physiognomiker zu allen Zeiten beschäftigt hat: „Wohl nannten die Alten die Nase honestamentum faciei. / […] Ich halte die Nase für die Wiederlage des Gehirns. Wer die Lehre der gothischen Gewölbe halbwegs einsieht, wird das Gleichnißwort Wiederlage verstehen. Denn auf ihr scheint eigentlich alle Kraft des Stirngewölbes zu ruhen, das sonst in Mund und Wange elend zusammen stürzen würde. / Eine schöne Nase wird nie an einem schlechten Gesichte seyn.“21 Er gibt dann neun Kriterien der „vollkommen schönen Nase“ an. (Folie 21). Aber er relativiert die „schöne Nase“: „Es gibt aber unzählige vortreffliche Menschen mit häßlichen Nasen. […] Ich habe die reinsten, verständigsten, edelsten Geschöpfe mit kleinen Nasen von hohlem Profil gesehen – aber diese ihre Vortrefflichkeit besteht mehr im Leiden und Hören, Lernen, Empfangen, Genießen feiner geistiger Wirkungen […].“ Und er nennt als namhafte Beispiele Boerhaave, Sokrates, Läreße.“22

Die so genannten „Nationalphysiognomien“ spielen zwar eine untergeordnete Rolle, werden aber gleichwohl auch bei der kursorischen Betrachtung der Nase bedeutsam. Lavater erwähnt: tartarische Völker („platte, eingebogene Nasen“), afrikanische Schwarze („Stumpfnasen“), Juden („größtentheils Habichtsnasen“), Engländer („mehretheils knorpelicht“), Holländer („selten schöne und sehr bedeutende Nasen“), Italiener („große und bedeutende Nasen“) und schließlich: „die großen Franzosen haben […] den Charakter ihrer Größe am meisten in den Nasen“.23 Das Fragment schließt er mit der Zeichnung einer idealen Nase ab. (Folie 22)

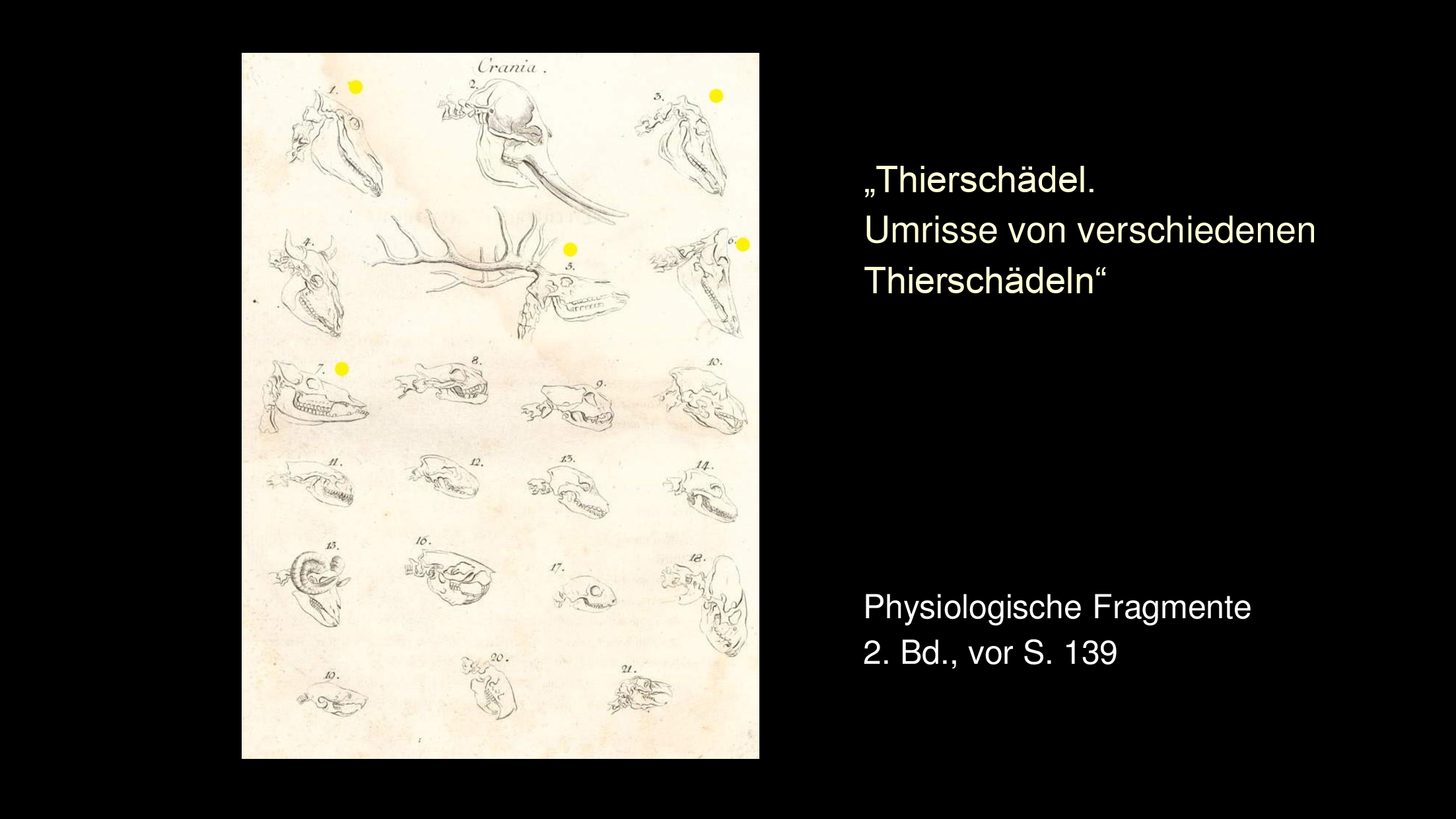

Lavater stellt auf einer Tafel eine Reihe von 21 „Thierschädeln“ zusammen, um sie dann im Einzelnen zu kommentieren. (Folie 23) Das Verfahren erinnert ein wenig an Rorschachs Projektionstest. Er teilt die Schädel in vier Gruppen mit spezifischen Eigenschaften ein, wovon hier nur die erste Gruppe skizziert sei: „die Zahmheit der Last- und weidenden Thieren bezeichnet die die langen, ebenen, seicht gegen einander laufenden, einwärts gebogenen Linien“: Pferd (1), Esel (3), Hirsch (5), Schwein (6) und Kamel (7). „Geruhige Würde, harmloser Genuß ist der ganze Zweck der Gestalt dieser Häupter. […] An allen bemerke man den schweren und übermäßig breiten Hinterkiefer, und empfinde, wie die Begierde des Kauens und Wiederkauens da ihren Sitz hat.“24

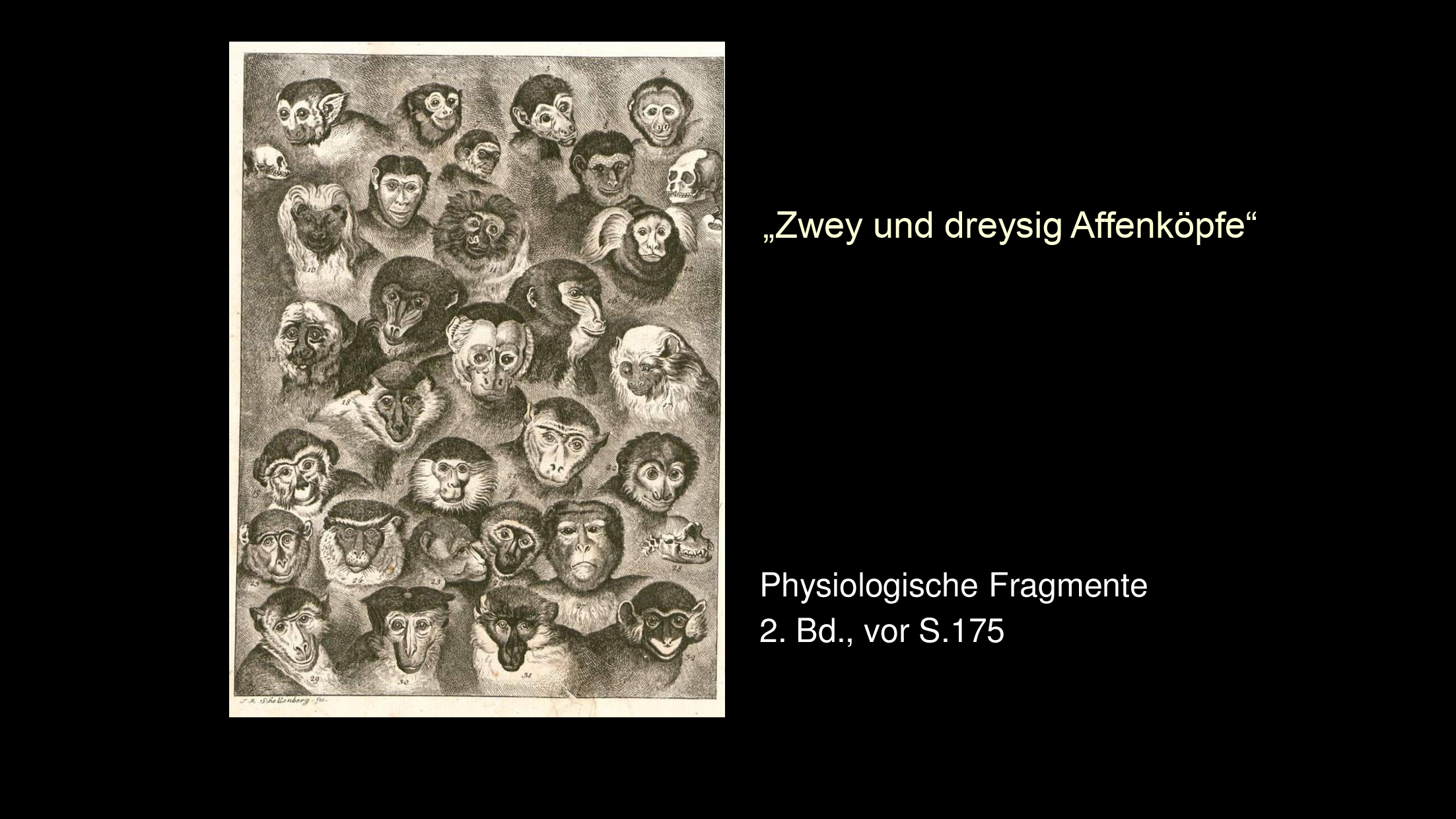

Im 15. Fragment des zweiten Bandes geht Lavater auf die Affen ein, um eine klare Trennungslinie zwischen Mensch und Affen zu ziehen. (Folie 24) Das „Thierische und Untermenschliche“ sei an acht Merkmalen zu finden: Kürze der Stirn, „die bei weitem nicht die schöne Proportion der menschliche Stirn hat“; „Mangel oder Unsichtbarkeit des Weißen am Augapfel“, Nähe der Augen; breitgdrückte Nase, „widrige Höhe“ der Ohren; langer Übergang von der Nase zum Mund; bogenförmige Gestalt der Lippen; dreieckige Form des ganzen Kopfs.

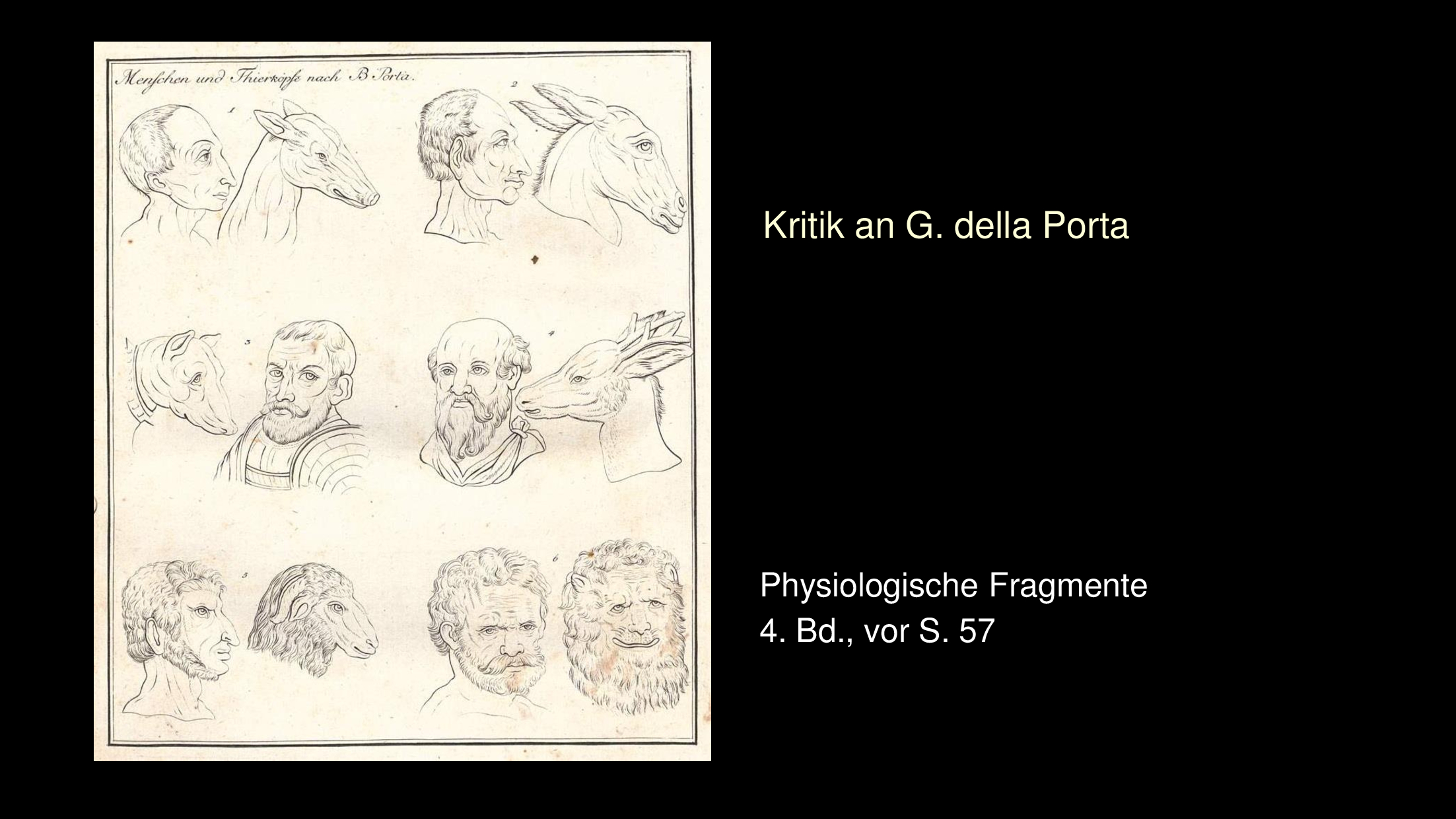

Es ist bemerkenswert, dass sich Lavater bei seiner Tierphysiognomik klar von Della Porta abgrenzen will, wobei er ihm gleichwohl Respekt zollt. Er habe, indem er „Thiergestalten“ untermische, nicht die Absicht, „um Ähnlichkeit mit Menschen herauszuzwingen“ wie Della Porta – „obgleich wir weit davon entfernt sind, ihm Neuheit, Scharfsinn und Witz abzusprechen – und ihm in Ansehung an Gelehrsamkeit nicht die Fersen reichen.“ Und er fährt fort: Vornehmlich möcht‘ ich mich nur auf die Allgemeinheit der Physiognomie, auf die Stufenfolgen der Physiognomien, auf die Erhabenheit der Menschennatur über die Thiernatur – und allenfalls erst zuletzt auf Ähnlichkeit von Thier- und Menschenzügen aufmerksam machen.“25 Gleichwohl ist man beim Anblick der Tiere unwillkürlich an menschliche Charaktereigenschaften erinnert. (Folie 25) Widder, Ziegen, Schafe zeigen aus seiner Sicht Zeichen der „thierischen Stumpfheit und Hornkraft“.

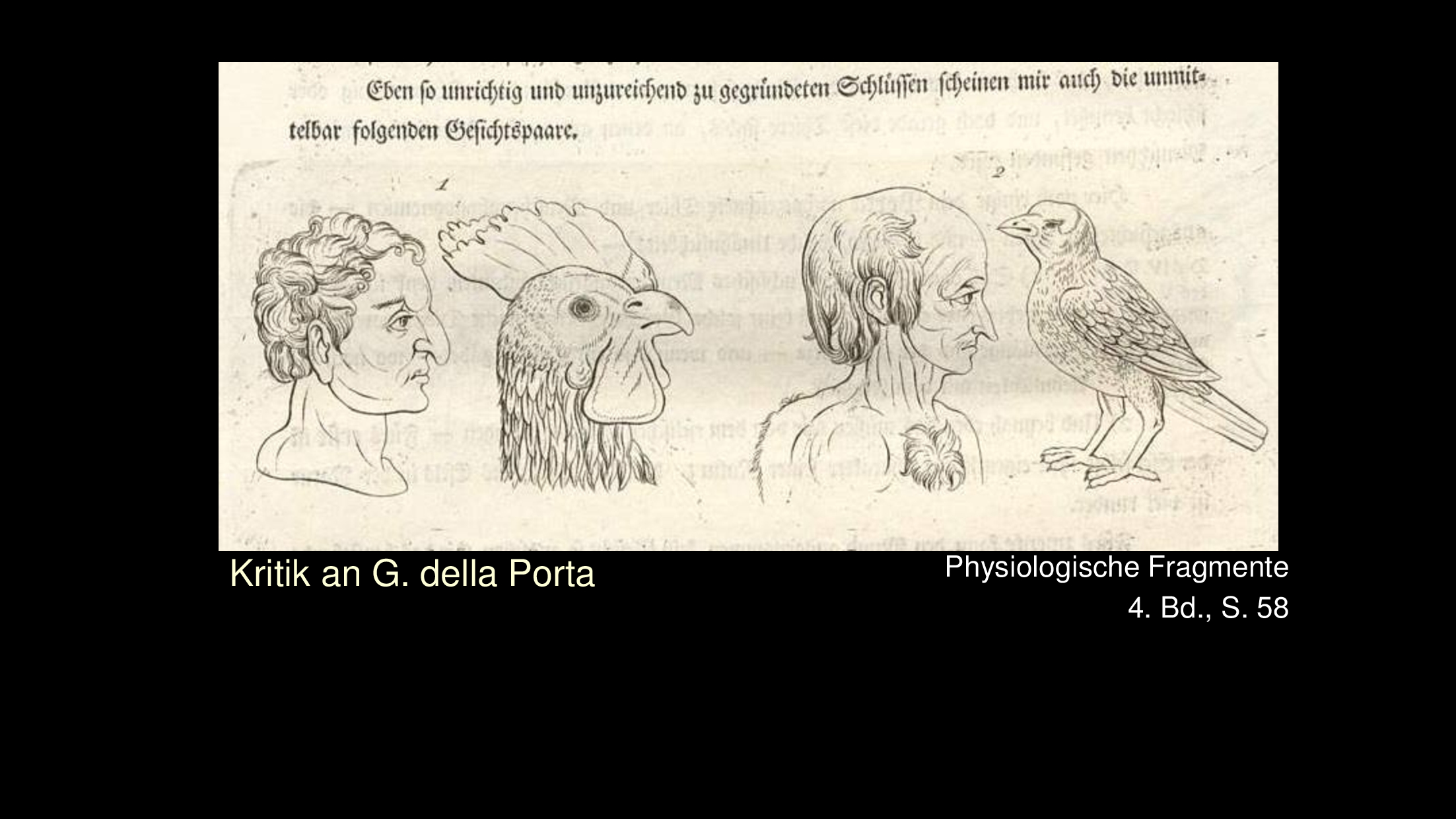

Im IV. Fragment des vierten Bandes „Menschen und Thiere“ setzt sich Lavater noch einml kritisch mit Della Portas Physiognomik auseinander. Sein Vorwurf läuft darauf hinaus, dass man durch eine doktrinäre Feststellung von angeblichen Ähnlichkeiten bestimmter Merkmale von Menschen mit denen von Tieren zu falschen Schlüssen gekommen sei. „Aristoteles und nach ihm am meisten Porta, haben bekanntermaßen viel auf diese Aehnlichkeit gefußet – aber oft sehr schlecht; denn sie sahen Aehnlichkeiten, wo keine – und diejenigen oft nicht, die auffallend waren.“ (Folie 26) Lavater zeigt das an Beispielen auf. Zur Figur 1 auf der Tafel merkt er an:„ Soll ohne Zweifel ein fuchsisches Menschengesicht andeuten, denk ich – und nun giebt‘s fürs erste – gewiß keine solchen Gesichter; keine solche Disproportion der Nasenlänge und der Kinnkürze – und wenn‘s ein solches Gesicht gäbe – wo noch die Aehnlichkeit mit dem Fuchse?“26 Zur Figur 5 bemerkt er lapidar: „Abermals ein Menschengesicht zur Schaafheit erniedrigt. So stirnlos ist keine Mensch wie das Schaaf.“27 Auch die angeblichen Ähnlichkeiten zwischen Menschen- und Vogelköpfen bezweifelt Lavater. (Folie 27) Wenn man etwa im Menschenkopf rechts die unnatürlich spitze Nase abrechne, könne man keine Ähnlichkeit mit dem Vogel finden. „Der Mann an sich betrachtet ist übrigens von furchtsamer, schreckbarer, heftiger, allenfalls neidischer und argwöhnischer Natur, wovon in dem beystehenden Vogel wenig zu sehen ist.“28

5. Schädel, Degenertion, Rasse: Physiognomische Wendungen in der Zeit nach Lavater

Während der durchweg enthusiastische Lavater – man denke nur an seine Begeisterung für den animalischen Magnetismus ab 1885 – von Zeitgenossen zumeist als Schwärmer wahrgenommen wurde und seine in den 1770er Jahren entwickelte, ikonografisch und ästhetisch fundierte Physiognomik im wissenschaftlichen Diskurs wenig ausrichten konnte, erlebte eine biologisch ausgerichtete physiognomische Forschung im 19. Jahrhundert ihre Blütezeit. Lavater war Geistlicher, die Pioniere der biologischen Physiognomik waren (vergleichende) Anatomen, (physische) Anthropologen und klinisch tätige Psychiater. Ich möchte hier nur die beiden einflussreichsten Autoren erwähnen: Franz Joseph Gall (1758-1828) und Cesare Lombroso (1835-1909).

Franz Joseph Gall war ein Vertreter der vergleichenden Anatomie und um 1800 ein führender Hirnanatom. Durch den Vergleich von Tier- mit Menschengehirnen gelangte er zur Überzeugung, dass sich die psychischen Eigenschaften an so genannten Hirnorganen erkannt werden könnten, die in den Hirnwindungen auf der Oberfläche des Gehirn säßen und sich dementsprechend in der Form des Schädels abzeichnen würden. (Folie 28) Eine Vorwölbung würde für die Stärke des betreffenden „Hirnorgans“, etwa den musikalischen Sinn, eine Delle für dessen Schwäche sprechen. Gall steht am Anfang der modernen Neurowissenschaft und hat als Erster richtigerweise geahnt, dass die Hirnwindungen von physiologischer Bedeutung sind. Seine Schädellehre, die bis Ende des 19. Jahrhunderts in Laienkreisen als „Phrenologie“ hoch im Kurs stand, hat mit Lavaters intuitiver Schattenriss-Physiognomik methodologisch kaum etwas gemein, ebenso wenig mit der späteren rassistischen und teilweise verbrecherischen Schädeljagd der Hirnforschung im Nationalsozialismus.

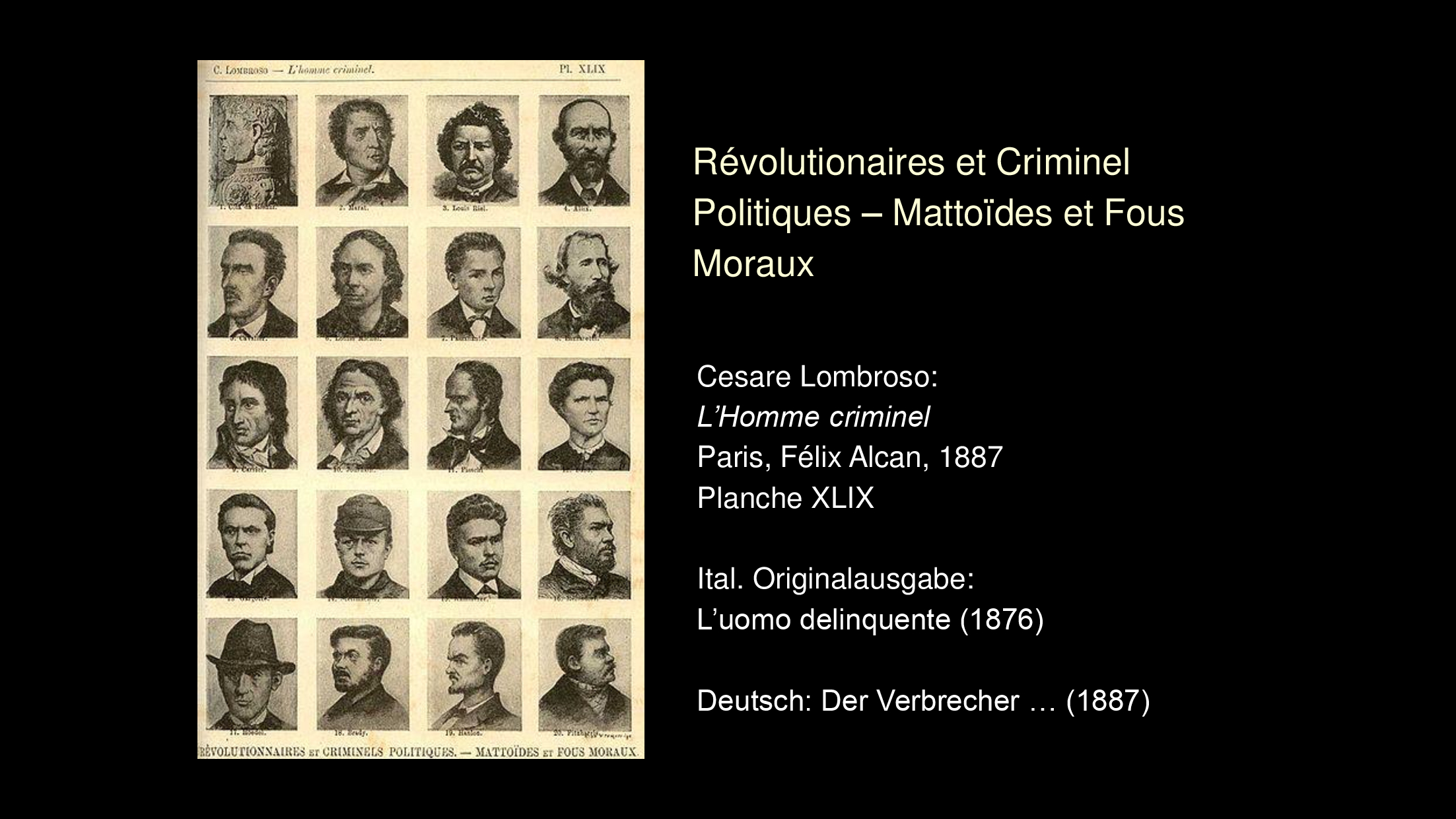

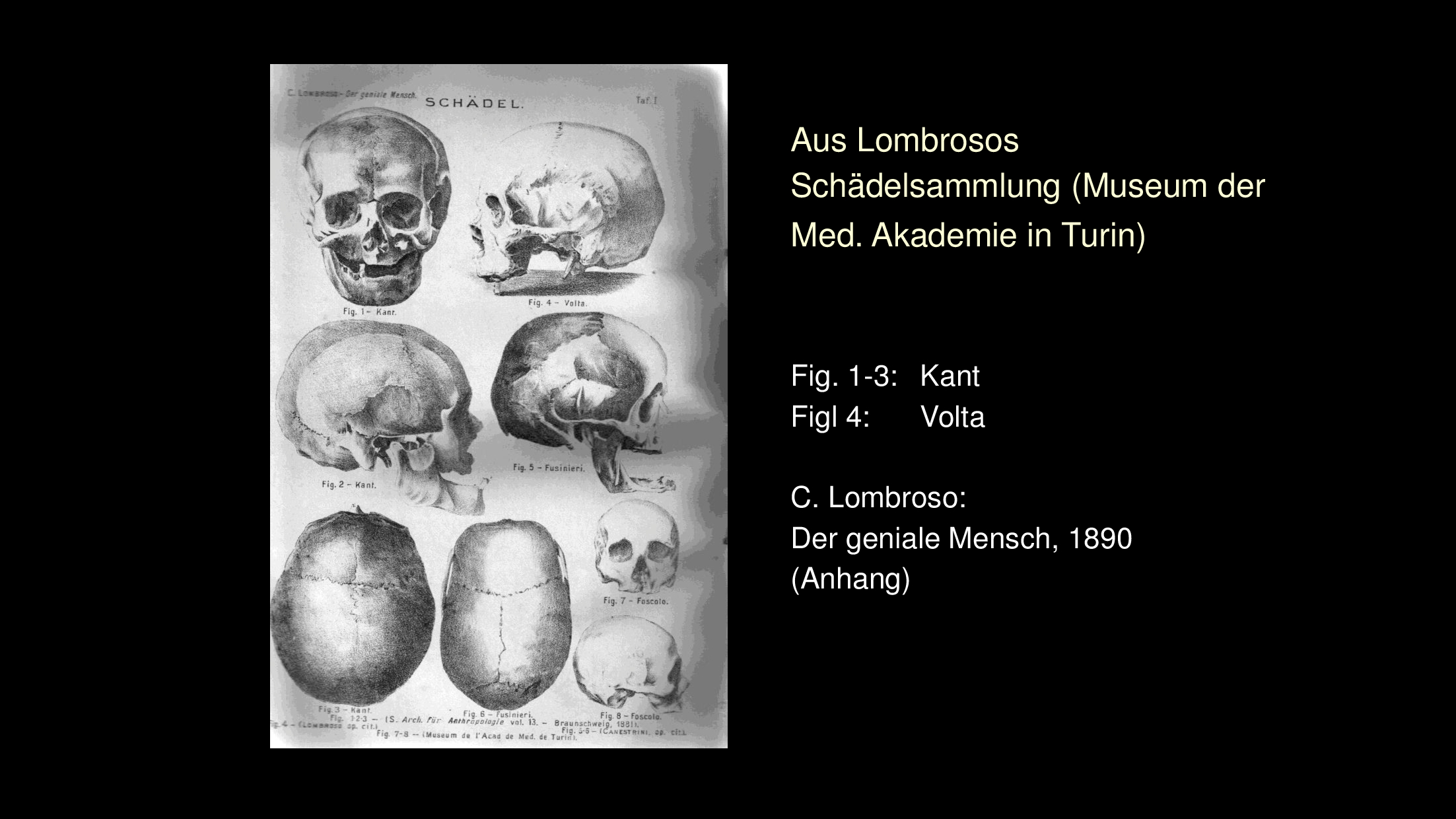

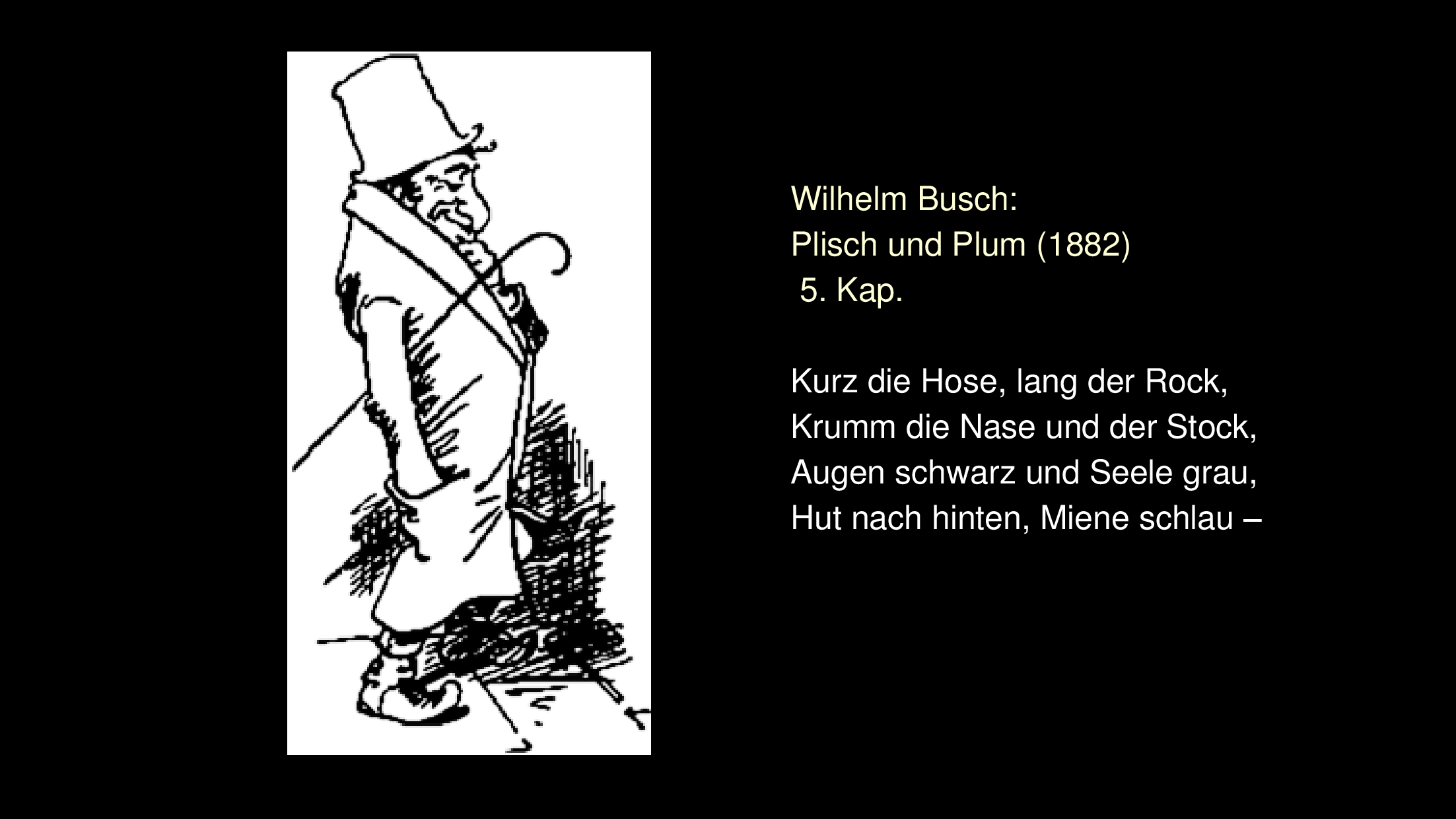

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Rassenbiologie unter dem Vorzeichen der Degenerationslehre. Der italienische Psychiater Cesare Lombroso, selbst ein unter Antisemitismus leidender Jude, ist hier an erster Stelle zu nennen, der die Kriminalanthropologie physiognomisch begründete. (Folie 29) Bestimme Degenerationszeichen sollten die körperliche und moralische Minderwertigkeit anzeigen, wobei besonders die Form des Ohrs verräterisch schien. (Folie 30) Der „geborene Verbrecher“ wurde zu einem Topos in physischer Anthropologie und Kriminalpsychologie. Als Gegenpol zum Verbrecher und Geisteskranken rückte wiederum – wie schon im 18. Jahrhundert – das Genie in den Mittelpunkt. (Folie 31) Die damit einhergehenden Stigmatisierungen von Menschen waren besonders im Hinblick auf die Juden gravierend. Die so genannte Judennase war bereits lange vor Anbruch des „Dritten Reichs“ ein solcher Makel, man denke nur an Wilhelm Buch. (Folie 32) Sie wurde zu einem frühen Objekt der plastischen Chirurgie, das der geniale Berliner jüdische Chirurg Jacques Joseph (1885-1934) („Nasenjoseph“, „Noseph“) ab 1916 mit großem Erfolg operierte.

In esoterischen Zirkeln im Zusammenhang mit der Lebensreformbewegung um 1900 waren physiognomische Typologien durchaus geläufig, vor allem, wenn es darum ging, gute Menschen von bösen zu unterscheiden. Als Beispiel sei der religiöse Laienheiler und Wanderprediger Carl Huter (1861-1912) genannt, der als Oberhaupt des „Huterischen Weltbundes für psychochophysiognomische Welt und Menschenkenntnis […]“ Elemente von Mesmerismus, Phrenologie und Physiognomik miteinander verband. (Folie 33) Auf der Tafel „Rangordnung der Geister“ sieht man links vom phrenologischen Ideal in der Mitte die edleren und rechts davon die unedleren Profile.29 Das betreffende „Illustrierte Handbuch“ wurde seit seiner Erstauflage von 1910 vielfach neu aufgelegt. Noch deutlicher wird diese Gegenüberstellung von gut und böse beim so genannten Gottmensch- versus Teufelsmensch-Typus. (Folie 34)

Schlussbemerkung

Mit solchen doktrinären physiognomischen Ideologien hatte Lavater nichts im Sinn. Seine Physiognimok sah er religiös in der „Würde der menschlichen Natur“ begründet, wie er in der „Einleitung“ zum ersten Band der Physiologischen Fragmente darlegt: „Siehe da, seinen Körper! Die aufgerichtete, schöne, erhabne Gestalt – nun Hülle und Bild der Seele! Schleyer und Werkzeug der abgebildeten Gottheit! wie spricht sie von diesem menschlichen Antlitz in tausend Sprachen herunter! Offenbart sich mit tausend Winken, Regungen und Trieben nicht darinn, wie in einem Zauberspiegel, die gegenwärtige, aber verborgne Gottheit?“30

1Vortrag auf der Interdisziplinären Tagung „Der Bekannteste Unbekannte des 18. Jahrhunderts. Johann Caspar Lavater“, veranstaltet vom des Interdisziplinären Zentrum für Pietismusforschung (IZP) der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Verbindung mit den Franckeschen Stiftungen zu Halle und in Kooperation mit der Forschungsstiftung Johann Caspar Lavater Zürich, 25.-28. September in Halle (Saale).

2Hugos Zoo. Ein Bilderbuch von Michael Foreman nach einer Geschichte von Georges Mchague erzählt von hans Manz. Zürich, köln: Benziger 1975.

3Johann Caspar Lavater: Physiognomische Fragemente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe. 4 Bde. Leipzig, Winterthur: Weidmanns Erben […], 1775-78 (=PF im Folgenden), 2. Bd., S. 90.

4PF, Bd. 2, S. 93.

5Ebd.

6PF, Bd. 2, vor S. 105.

7A. a. O., vor S. 123.

8A. a. O., S. 90.

9A. a. O., S. 91.

10Ebd.

11PF, Bd. 2, S. 94.

12A. a. O., S. 97.

13PF, Bd. 3, S. 38.

14 PF, Bd. 1, S. 44

15 A. a. O., S. 45.

16A. a. O., S. 50.

17A. a. O., S. 52.

18A. a. O., S. 55.

19 Ebd.

20PF, 4. Bd., S. 344.

21 PF, Bd. 4, S. 257

22 PF, Bd. 4, S. 257 f.; Läreße = Gerard de Lairesse (1640-1711), niederländischer Maler.

23PF, Bd. 4, S. 258.

24PF, Bd. 2, S. 139.

25A. a. O., S. 192.

26PF, 4. Bd., S. 57.

27Ebd.

28A. a. O., S. 59.

29Aus: Carl Huter: Illustriertes Handbuch der praktischen Menschenkenntnis : Nach meinem System der wissenschaftlichen Psycho-Physiognomik ; Körper-, Kopf-, Gesichts- u. Augen-Ausdruckskunde. Neue Auflage. Althofnass bei Breslau : Carl Huter-Verlag, 1928, S. 179.

30PF, 1. Bd., S. 4.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.