Die größte Umverteilungsaktion von Reichtum, die je in einer freien Marktwirtschaft stattgefunden hat, begann am 1. September 1952 mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Der westdeutsche Staat zog 50 Prozent aller Vermögen, Hypotheken- und Kreditgewinne ein und zahlte das enteignete Geld an Millionen mittellose Deutsche aus. Auch infolge der aktuellen Mehrfachkrisen werden Menschen ungleich belastet. Ist die Zeit reif für einen neuerlichen Lastenausgleich? Prof. Nikolaus Wolf und Dr. Thilo Albers von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Humboldt-Universität haben Ideen, wie eine Umverteilung aussehen könnte und erklären das historische Vorbild aus der frühen Bundesrepublik.

Die Hälfte aller Vermögen enteignet – wie kam es zu einem derart dramatischen Staatseingriff ins private Eigentum?

Nikolaus Wolf: Nach dem Zweiten Weltkrieg war die soziale Lage dramatisch. Infrastruktur und Wohnraum waren weitreichend zerstört. In den westlichen Zonen gab es bis um 1950 einen Zustrom von acht Millionen Vertriebenen und Flüchtlingen auf dann 51 Millionen Einwohner. In dieser Lage entstand breiter Konsens, dass durch die Vertreibung die Kriegsfolgen ungerecht verteilt waren. Große Proteste waren zu befürchten. Die Alliierten, vor allem Briten und Amerikaner, sowie die deutsche Selbstverwaltung erkannten den Handlungsbedarf.

Wie lief der Lastenausgleich von 1952 praktisch ab?

Thilo Albers: Man hat für 1948 das Vermögen festgestellt, davon waren 50 Prozent an den Staat abzugeben. Ein Freibetrag entsprach etwa dem Jahresbruttoeinkommen eines Industriearbeiters. Die dem vermögenden Bürger durch den Lastenausgleich vom Staat auferlegte Schuld konnte über 30 Jahre hinweg gestaffelt abgelöst werden. Bei der Ratenzahlung kam zur Tilgungskomponente die Zinszahlung wie heutzutage im Falle eines Hauskaufs: Sie zahlen mit jeder Rate einen Teil der Schuld ab plus die Kreditzinsen auf den geliehenen Betrag. So entstand der Charakter einer Vermögenssteuer statt einer Vermögensabgabe.

Wie wurden unterschiedliche Vermögensarten behandelt?

T. A.: Neben der genannten Vermögensabgabe gab es eine Hypotheken- und eine Kreditgewinnabgabe. Letztere versuchten, die Gewinne aus der Währungsreform von 1948 abzuschöpfen. Die zu jenem Zeitpunkt bestehenden Schulden waren ja auch fast verschwunden.

Wie verteilte der Staat die Einnahmen?

T. A.: Es gab Eingliederungshilfen und Leistungen, um infolge des Kriegs verlorenes Vermögen zu entschädigen. Unter Erstere fielen Soforthilfen etwa für Hausrat, Hilfen bei der Wohnungssuche und der Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Unter den Vermögensausgleich ab Ende der 1950er-Jahre fielen Konten, für die Vertriebene ihre Verluste angeben mussten. Die Entschädigung belief sich dann allerdings nur auf einen geringen Teil des ehemaligen Vermögens. Und: Je mehr Vermögen man gehabt hatte, desto niedriger der Prozentsatz für die Erstattung.

Meistgelesene Artikel

Statistik für den jungen Staat

Das klingt ungeheuer komplex und nach einem riesigen bürokratischen Aufwand.

N. W.: So war es auch. Das Lastenausgleichsgesetz hatte 375 Einzelparagrafen. Aber es war ja zugleich eine statistische Bestandsaufnahme der neu zusammengewürfelten Bundesrepublik. Viele der erhobenen Daten dienten für alle möglichen Planungen und spätere politische Interventionen. Der Staat erfuhr, welche Bildung und Berufe die Einwohner hatten, wie ihre Vermögenslage war … Deshalb hat sich der immense Aufwand wohl gelohnt.

T. A.: Und das Gesetz wurde häufig verändert. Es entstand ein eigener Apparat: regionale Lastenausgleichsämter, auf Länderbasis. Die Anträge der Vertriebenen wurden einzeln geprüft. Vermögen war natürlich extrem schwierig nachzuweisen, wenn man zum Beispiel die Grundbücher nicht mitgenommen hatte. Noch schwieriger war der Nachweis von Erbberechtigungen.

N. W.: Fast 40 Prozent der gesamten Auszahlungen entfiel auf Kriegsschadensrenten, die an Leute gezahlt wurden, die ihre wirtschaftliche Basis verloren hatten – darunter viele Landwirte oder in der Landwirtschaft Tätige, die aus den Ostgebieten gekommen waren. Zum Vergleich: Die Vermögensrestitution umfasste etwa ein Viertel aller Zahlungen.

Reichte das von den vermögenden Bürgern eingezogene Geld?

T. A.: Anfangs hatte der Staat selber kein Geld, er verteilte um. Später wurde aus dem Bundeshaushalt ergänzt, gerade für langfristig laufende Renten.

N. W.: Günstig wirkte, dass man in Deutschland die Kriegsschäden überschätzt hatte. Alle Welt sah Bilder von Schuttbergen, weil die Kameras sich immer auf die Trümmer gerichtet hatten. Doch es war nicht alles zerbombt; ein industrieller Kapitalstock existierte weiter. Das heißt aber auch: Man hat das vorhandene Vermögen unterschätzt, also auch das Potenzial der Vermögenssteuer.

In die Heimat: Widerstand der Vertriebenen

Welche politischen Ziele hatte die Maßnahme? Wer lehnte sie ab?

N. W.: Zu den unmittelbaren Ausgleichen der Kriegslasten kam recht früh eine soziale Perspektive hinzu: Man wollte einen sozialen Lastenausgleich, den Leuten helfen, in der neuen Heimat anzukommen. Die Menschen sollten sich integrieren, statt sich an die Wiedererlangung des Verlorenen, der alten Höfe, der Heimat zu klammern. Letzteres forderten Vertriebenenvertreter. Davon abgekommen zu sein, machte aus dem Gesetz ein Erfolgsmodell.

Der Lastenausgleich nahm dem Widerstand der Vertriebenen den Wind aus den Segeln, weil dadurch der Rückkehrwille abnahm. Die Endgültigkeit der Vertreibung unterschied die Situation von den aktuellen Corona- oder Energiepreisschocks – das sind letztlich vorübergehende Phänomene.

Welche Rolle spielte der nicht-souveräne Status des Landes, in dem die Alliierten das letzte Wort hatten?

T. A.: Eine große. Unter sowjetischer Besatzung kam es zu Enteignungen von Privatvermögen – auch eine Art Ausgleich. Im Westen spielten die Amerikaner eine Doppelrolle: Die US-Beamten, die in Deutschland am Design der Währungsreform gearbeitet hatten, sahen die Notwendigkeit eines Lastenausgleichs. Zugleich fürchtete man in Washington, also auf höherer Ebene, einen Sozialismusverdacht – 50 Prozent Vermögensabgabe klingt ja nach Kollektivierung. Und man wollte nicht für ein Scheitern verantwortlich sein.

Corona war anders

In der derzeitigen Krisenhäufung steht der Gedanke nach einer faireren Lastenverteilung wieder im Raum, das Abschöpfen von Übergewinnen etwa wird erwogen. Wäre ein solch massiver Eingriff wie 1952 denkbar?

T. A.: Das ist schwer vorstellbar. Schauen wir auf die Corona-Pandemie: Ein Teil der Gesellschaft brachte unverschuldet stärkere Opfer als andere. Leute, die im Büro arbeiteten, litten weniger als jene, die im Krankenhaus, in der Pflege, an der Supermarktkasse arbeiteten. Darüber bestand Konsens. Vom Charakter her, nicht in der Dimension, waren die Bedingungen für das Anliegen eines Lastenausgleichs gegeben. Aber es versandete.

N. W.: Nach dem Krieg war klar, dass es um dauerhafte Belastung ging. Also war strukturelle, dauerhafte Hilfe nötig. Im Fall von Corona herrschte dauerhafte Unsicherheit: Was ist gerade los? Wie sind die Zahlen, wie die Regeln? Wenn alles im Fluss ist, wird eine umfassende strukturelle Antwort erschwert. Jetzt addieren sich allerdings mehrere Schocks – die unteren Einkommensschichten geraten in eine sehr schwierige Lage.

T. A.: Die Vermögensverteilung ist ein wichtiger Faktor: Seit 1990 haben die unteren 50 Prozent der Bevölkerung real kaum Vermögenswachstum gesehen. Die oberen 50 Prozent verdoppelten in diesen 30 Jahren ihr Vermögen. Dieser Trend birgt enormen sozialen Sprengstoff. Ein Gegensteuern sollte eher über mittel- und langfristige Steuern laufen. Angesichts eines langfristigen strukturellen Trends wäre die stärkere Besteuerung von Kapitalvermögen und Kapitalerträgen sinnvoller als eine Einmalsteuer wie der Lastenausgleich.

N. W.: Die systematisch höhere Besteuerung von Kapital, Kapitalerträgen und Vermögen gab es in Deutschland sehr lange, so wie heute noch in anderen Ländern. Die Vermögensteuer wird seit 1997 nicht erhoben. Das lässt sich heute nicht mehr rechtfertigen.

Wäre jetzt ein Moment, dies zu ändern?

N. W.: Man darf nicht statisch auf die Lage schauen, sondern muss ständig beobachten. Wie entwickelt sich das Ganze? Wo wollen wir hin? Wir müssen an der Energiewende arbeiten, soziale Härten abfedern, brauchen mehr sozialen Wohnungsbau. Das alles kostet sehr viel Geld, und man fragt sich: Warum wird in Deutschland das Kapital – relativ zur Arbeit – so niedrig besteuert? Warum wird dieses Potenzial nicht stärker genutzt?

T. A.: Die Anhebung der Abgeltungssteuer von 25 Prozent um fünf oder zehn Prozent wäre ganz einfach zu machen. Der Effekt wäre dem der Vermögenssteuer ähnlich.

Werden andere Varianten diskutiert?

N. W.: Ja, die Transaktionssteuer, mit der man auch Spekulationen an Finanzmärkten eindämmen könnte.

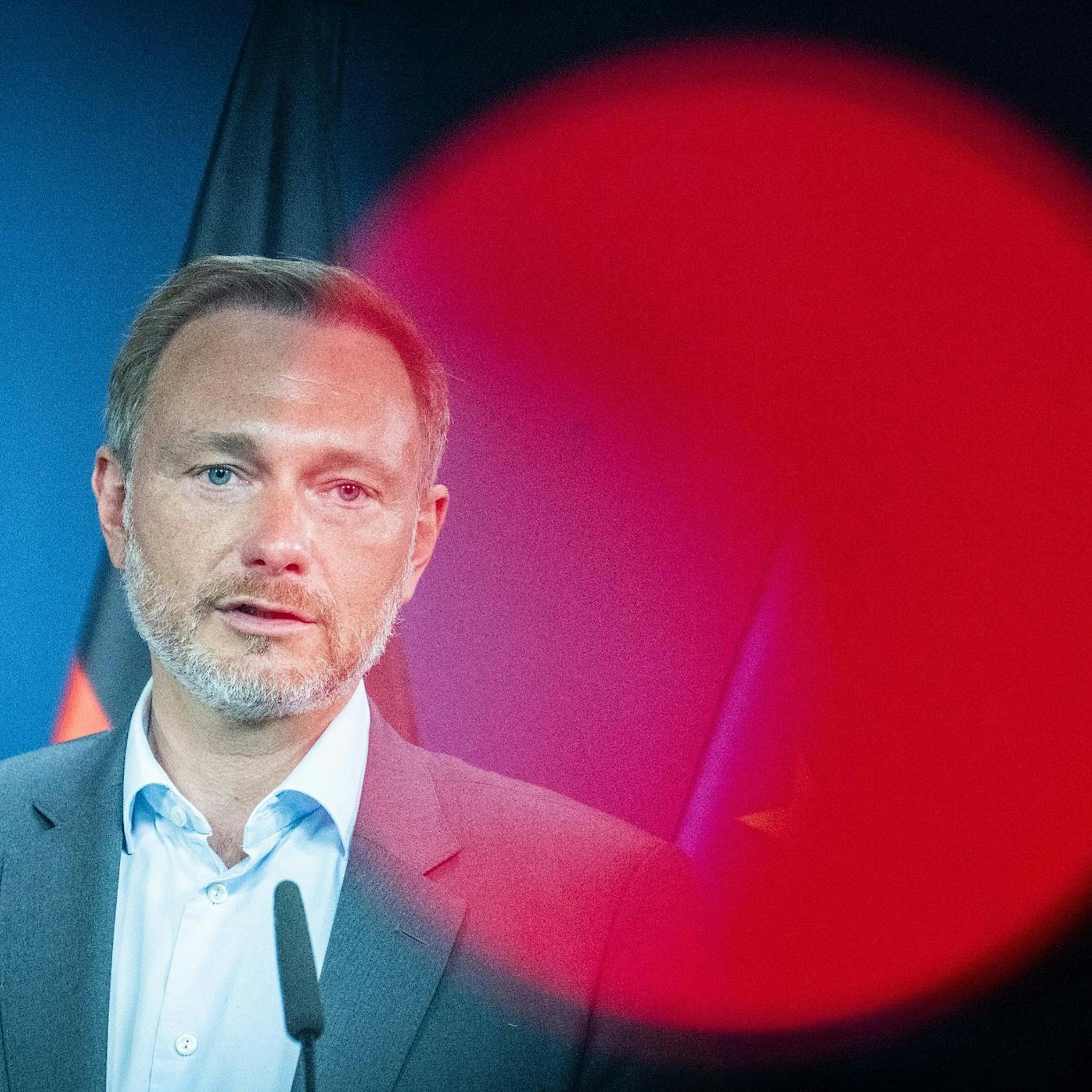

T. A.: Man müsste auf die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer mit ihren hohen Freibeträgen schauen. Vermögende Eltern können ihren Kindern alle zehn Jahre 400.000 Euro steuerfrei übertragen. Das entspricht dem Dreifachen des Vermögens einer Person, die genau in der Mitte der Vermögensverteilung steht. Das ist viel Geld, vor allem von der unteren Hälfte der Gesellschaft her betrachtet. Das zu verändern, wäre ein politisch tauglicher Hebel und würde dem normativen Gerechtigkeitsempfinden entsprechen. Allerdings: Die mitregierende FDP möchte keine Steuererhöhung.

N. W.: Der gern angeführte Einwand gegen höhere Kapitalbesteuerung in Deutschland lautet, das würge die wirtschaftliche Dynamik ab. Doch der ist wissenschaftlich klar widerlegt.

Ein anderes Beispiel ist die Hauszinssteuer, die ab 1924 auf Häuser und Grundstücke erhoben wurde. Wie funktionierte die?

N. W.: Man holte von jenen Geld, die in der Hyperinflation 1922/23 fast nichts verloren hatten, weil sie Immobilien besaßen oder große Hypothekenschulden hatten, die auf einmal mit einer Tageseinnahme abzahlbar waren. Diese Ungerechtigkeit sollte steuerlich beseitigt und das Geld zweckgebunden für sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden.

Erben verteuern, Wohnungen bauen

Was empfehlen Sie heute den politischen Verantwortlichen?

T. A.: Der Instrumentenkasten ist bekannt, die Anhebung der Kapitalsteuern leicht umsetzbar. Die fallen nur für den reicheren Teil der Bevölkerung an und wirken wachsender Ungleichheit entgegen. Das Zweite: Die Steuerfreibeträge im Fall von Schenkungen senken. Man muss stärker darüber nachdenken, was es für eine Leistungsgesellschaft bedeutet, wenn zu viel Vermögen ererbt und nicht erarbeitet ist.

N. W.: Bei der Wiederbelebung des Wohnungsbaus müsste man genossenschaftliche Ansätze viel stärker bedenken. Gerade in Berlin gibt es dafür extrem erfolgreiche Beispiele. Man müsste Genossenschaften steuerlich systematisch besserstellen und bei der Grundstücksvergabe bevorzugen. Ihr Vorteil: Alle Interessen passen zusammen. Man behält die Mieten unter Kontrolle, weil es nur um Kostendeckung für die Genossenschaft geht. Und die Leute haben das Gefühl: Das ist meins.