Wie lässt sich das eigene Herz schützen? Wie vorsorgen, dass der Körpermotor nicht ins Stottern gerät?

Eigentlich ist es ganz einfach: durch einen gesunden Lebensstil. Nicht rauchen, Übergewicht vermeiden, sich regelmäßig bewegen und sich ausgewogen ernähren – wer diesen Empfehlungen folgt, kann sein Risiko einer koronaren Herzkrankheit, also von Engstellen oder Verschlüssen der Herzarterien, drastisch verringern.

„Wissenschaftliche Studien belegen, dass 75 Prozent der Herzinfarkte durch einen falschen Lebensstil oder durch unzureichende medikamentöse Therapie bedingt sind“, sagt Thomas Voigtländer, Kardiologe am Bethanien- Krankenhaus in Frankfurt am Main.

Dass die Strategie im Prinzip funktioniert, zeigt die Zahl der Todesfälle durch Herzinfarkt. Sie hat sich seit den 1980er Jahren mehr als halbiert. Medizinstatistiker sind sicher: 50 bis 75 Prozent des Rückgangs sind auf gesundheitsbewussteres Verhalten zurückzuführen. Der Rest geht auf das Konto einer besseren medizinischen Versorgung.

Aber wie lässt sich herausfinden,wie es um das eigene Herz aktuell steht? Bevor sich ein Drücken oder Brennen im Brustkorb bemerkbar macht.

Denn wie es dem Herzen wirklich geht, lässt sich nicht unbedingt spüren. Grund dafür ist vor allem, dass die weitaus meisten Herzerkrankungen unmerklich, über Jahre und Jahrzehnte hinweg entstehen – aufgrund einer Arteriosklerose, umgangssprachlich Gefäßverkalkung genannt. Dabei entwickeln sich „Plaques“ in den Arterien, verengen sie oder setzen sie sogar zu.

Als Folge kann ein Herzinfarkt auftreten und – falls man ihn übersteht – langfristig zu ernsten Herzrhythmusstörungen oder einer schweren fortschreitenden Herzschwäche führen: Der „Motor“ verliert seine Pumpkraft. Der Betroffene kann irgendwann nur noch mit einer Herzunterstützungspumpe oder dank einer Herztransplantation überleben.

Wie hoch das Risiko ist, einen Herzinfarkt zu erleiden, lässt sich heute immerhin annähernd genau berechnen. Die Grundlage dafür haben große Beobachtungsstudien geliefert – etwa die Framingham-Herzstudie, in der US-amerikanische Wissenschaftler seit 1948 mehr als 15.000 Männer, Frauen und Kinder alle zwei Jahre unter- sucht und befragt haben. So konnten Mediziner die Faktoren identifizieren, die dem Herzen zusetzen. Sie werden beim Vorsorgetermin vom Arzt abgefragt. Selbsttests im Internet, wie sie etwa die Deutsche Herzstiftung anbietet, beruhen auf dem gleichen Prinzip.

Aus diesen Informationen wird die Wahrscheinlichkeit bestimmt, binnen der nächsten zehn Jahre an einem Herzinfarkt oder einem anderen Gefäßleiden wie etwa einem Schlaganfall zu sterben.

Die Chance dafür beträgt weniger als ein Prozent, wenn der Test ein „niedriges Risiko“ anzeigt. Das heißt: Weniger als einer von 100 Menschen wird durch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu Tode kommen. Ein „sehr hohes“ Risiko überschreitet zehn Prozent.

Ähnlich stark wie die körperlichen Risikofaktoren wirkt sich psychische Belastung auf das Herz aus.

Sie lässt sich schwieriger beziffern als etwa der Zigarettenkonsum. Deshalb bleibt sie bei Herzkrankheit-Risikoberechnungen oft unberücksichtigt oder fließt eher pauschal ein („Arbeiten Sie dauernd unter Zeitdruck oder Stress?“).

Studien haben indes ergeben, dass vor allem Depressionen, übermäßiger Stress und das sogenannte Typ-A-Verhalten (konkurrenzbetont, feindselig, reizbar) das Herz angreifen können. Zum Teil geschieht dies indirekt: Die Betroffenen rauchen vermehrt und bewegen sich selten. Sie ernähren sich ungesund und nehmen Medikamente (etwa gegen Bluthochdruck) nicht regelmäßig ein.

Zusätzlich schädigen psychische Faktoren den Körper direkt. Sie beeinflussen etwa den Hormonhaushalt, sodass das Blut „klebriger“ wird und leichter verklumpt. Sie wirken auch auf das vegetative Nervensystem, das Anspannung und Entspannung (und damit die Herzfrequenz) regelt.

Aber wie lässt sich ermessen, ob man in gefährlichem Maße „unter Strom“ steht? „Manche Menschen haben ein gutes Gespür für sich selbst“, sagt Chris toph HerrmannLingen, Psychokardio loge am Universitätsklinikum Göttingen.

„Sie versuchen, Stress zu reduzieren, wenn sie etwa einen verspannten Nacken haben, schlecht schlafen und im Alltag merken, dass ihre innere negative Reaktion häufig stärker ist als der äußere Anlass.“

Vielen sei jedoch ihr eigener Stresslevel völlig unklar. Ihnen helfen Psychokardiologen zuweilen mit Messgeräten auf die Sprünge: Sie hängen ihre Patienten zum Beispiel ans 24-Stunden-EKG und lassen sie die Ereignisse des betreffenden Tages auf schreiben. So zeigt sich, bei welchen Aktivitäten oder Gefühlen der Puls sich übermäßig beschleunigt.

Oder die Ärzte messen die Herzfrequenz-Variabilität (HRV). Sie verrät, ob das Herz flexibel schlägt. Oder obes – was ein Indikator für eine stressbe dingte Überlastung sein kann – gleich förmig pocht, als sei es eine Maschine. Der Effekt zeigt sich allerdings nicht bei jedem.

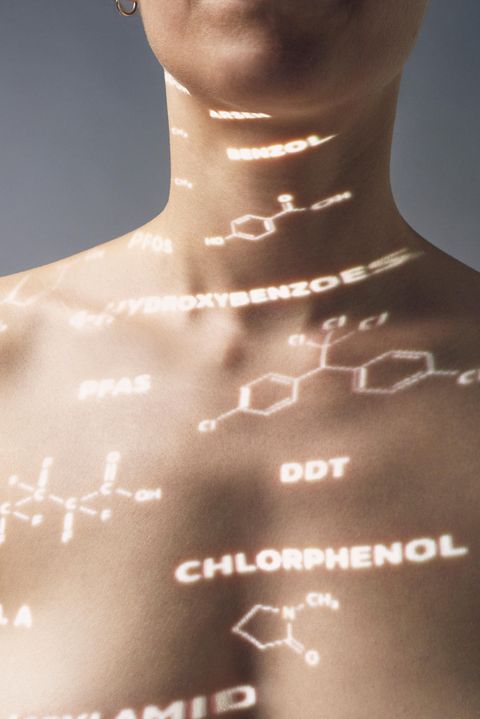

Wissenschaftler haben intensiv nach weiteren Möglichkeiten gesucht, das Herzrisiko präziser als bisher zu beziffern.

Sie haben die Vorhersagekraft bestimmter Gene getestet, haben Biomarker im Blut untersucht: vom „Creaktiven Protein“ CRP (zeigt Entzündungen an) über Fibrinogen (beeinflusst die Blutgerin nung) bis hin zu Homocystein (schädigt die Gefäßinnenwand).

Das Fazit aus Tausenden von Studien ist bislang allerdings ernüchternd: Keiner der neuen Ansätze liefert deutlich bessere Ergebnisse als das klassische Abfrageverfahren.

Dazu, den Zustand des Herzens sichtbar zu machen, bieten sich auch Verfahren der medizinischen Bildgebung an. Sie enthüllen, ob arterioskle rotische Veränderungen vorhanden bzw. wie weit sie fortgeschritten sind.

Aber zur Massenprävention eignen sie sich nicht. Aufgrund der Kosten oder möglicher Strahlenbelastung kommen die Verfahren vor allem für Patienten infrage, die bereits Symptome aufweisen. Dabei sind „Kardio-CTs, also die Computertomografen speziell für das Herz, in jüngster Zeit deutlich leistungsfähiger geworden“, sagt Thomas Voigtländer. „Sie bilden nicht nur das Gefäßinnere ab wie eine Herzkatheteruntersuchung, sondern stellen auch die Gefäßwand dar, in der sich Plaques bilden.“

Inzwischen hat sich gezeigt, dass die neuen Herz-CTs besonders bei Patienten mit unbestimmten Beschwerden im Brustbereich helfen können, besser als bisher über die Therapie zu entscheiden. Ist es möglich, weitge hend oder sogar ganz auf Medikamente zu verzichten? Oder muss intensiv therapiert werden, um einem Infarkt vorzubeugen?

„Der beste Weg ist aber“, sagt Voigtländer, „es gar nicht so weit kommen zu lassen.“