Dies ist die Geschichte eines Blenders und Betrügers, der sich als genialer Feldherr und Bezwinger fremder Welten feiern lässt, der die meisten seiner Männer in den Tod führt, der Zivilisten massakriert und der dennoch als Held verehrt wird. Es ist dies auch die Geschichte eines vermeintlich finsteren Reiches, bevölkert von grausamen Kannibalen und blutrünstigen Kriegern, das sich als ein Hort der Schönheit und der Hochkultur erweist. Es ist die Geschichte einer großen Lüge: die von der Eroberung des Aztekenreiches durch eine kleine Schar spanischer Konquistadoren unter Hernán Cortés.

Im November 1519 treffen Cortés und der Aztekenherrscher Montezuma aufeinander (eigentlich „Motcuhzma“ aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir durchgehend die europäisierte Schreibweise des Namens). Es ist ein Moment, der die Welt von Grund auf verändern wird. Und der nun völlig neu erzählt werden muss. Denn den Triumph des Hernán Cortés, so wie er noch heute in unseren Lehr- und Geschichtsbüchern steht, den hat es niemals gegeben. Und das Reich der Azteken: Es war vollkommen anders, als wir bis heute glauben.

Was geschah wirklich vor 500 Jahren?

Im Frühjahr 1519 landet Hernán Cortés mit elf Schiffen und etwa 500 bis 600 Mann an der Atlantikküste Mittelamerikas, im heutigen Mexiko. Der Aztekenherrscher Montezuma, dessen Macht vom Atlantik bis zum Pazifik reicht, von den Halbwüsten im Norden bis zum Dschungel im Tiefland des Südens, überhäuft die Spanier mit kostbaren Geschenken, so die gängige Version der Geschichte. Demütig gibt er sein Land her. Der „König der Heiden“ sei geblendet gewesen von der Kriegskunst der Konquistadoren, die mit ihren Feuerwaffen und ihren Pferden Angst und Schrecken verbreiteten, und habe im Bann alter Prophezeiungen gestanden, die von der Ankunft der Fremden als göttliche Gesandte kündeten.

Das gilt als historische Tatsache – und erweist sich im Licht jüngster Forschungserkenntnisse immer mehr als Trugbild. Als Fantasiegeschichte, aufgeschrieben von Cortés und seinen Gefolgsleuten. Nicht aus Lust am Fabulieren, sondern im Kampf ums Überleben.

Als wohl radikalster unter den namhaften Zweiflern am Mythos von der Eroberung Mexikos gilt der amerikanische Historiker Matthew Restall. Für sein neuestes Werk („When Montezuma Met Cortés“) hat der Leiter des Instituts für Lateinamerikastudien an der Pennsylvania State University die Dokumente etwa in den Archiven von Sevilla und Mexiko-Stadt einer eingehenden Revision unterzogen. „Dabei dämmerte mir, dass wir viel zu lange die falschen Fragen gestellt haben“, erklärt er. Was er damit meint? „Noch heute rätselt die Wissenschaft, wie eine derart kleine Truppe von Konquistadoren eine kriegerische Großmacht mit Zehntausenden Kämpfern besiegen konnte“, antwortet Restall. „Doch auf diese Frage kann es gar keine Antwort geben. Weil es diese Eroberung so nämlich nie gegeben hat.“

Diese Verzerrung der Wahrheit entsteht durch die einseitige Quellenlage. Es gibt keine zeitgenössischen Dokumente in Nahuatl, der Sprache der Azteken; die Konquistadoren haben die Dokumente der Einheimischen, in denen sich die Ereignisse unverzerrt hätten spiegeln können, vernichtet. „Sie haben dieser anderen Welt die Stimme geraubt“, folgert Restall. Die Geschichte spricht Spanisch, die Sprache der Sieger. Unser vermeintliches Wissen stützt sich auf die Berichte nur einer Kriegspartei.

Cortés war beim Fall der Azteken eher Zuschauer als Akteur

Matthew Restall zeigt eine völlig neue Perspektive auf die Ereignisse vor 500 Jahren. Er nimmt den alles überstrahlenden Cortés aus dem Rampenlicht, verbannt ihn in die Kulisse und macht damit den Blick frei für ein tiefer ausgeleuchtetes Bild der historischen Bühne. Eine seiner Thesen lautet: Der Fall der Aztekenmetropole Tenochtitlan ist vor allem das Ergebnis eines Krieges indigener Völker untereinander.

Das sehen mittlerweile auch andere Wissenschaftler so. Was sich in europäischer Erzähltradition zu einem spanischen Triumphzug verdichtet hat, war in Wirklichkeit etwas ganz anderes: „Ein erfolgreicher Aufstand indigener Ethnien gegen ihre Tributherren, die Azteken“, so Stefan Rinke, Professor für die Geschichte Lateinamerikas an der Freien Universität Berlin. Und Cortés habe in diesen inneramerikanischen Unruhen bloß eine Nebenrolle gespielt.

Die Ausgangslage: Gut dreihundert Jahre vor dem Eintreffen der Spanier marschieren die Azteken in das heutige Zentralmexiko ein, erobern schnell weite Gebiete und zwingen die dort ansässigen Völker in ein ausbeuterisches Tributsystem. Die Azteken sind weithin als Unterdrücker verhasst, ihre Herrschaft stützt sich auf ein brüchiges System aus Bündnissen und erzwungenen Allianzen. Es kommt zu blutigen Aufständen.

Die Spanier stolpern mitten hinein in einen Krieg, dessen Regeln sie nicht kennen. Sie werden „zu einem Spielball der Ereignisse“, sagt Restall. 1521 ist Tenochtitlan, die Hauptstadt der Azteken, umstellt von Feinden. Zehntausende Krieger, nach Restalls Einschätzung sogar mehr als 200000, belagern die Metropole. Der Anteil der Spanier unter den Angreifern: etwa ein Prozent.

Nicht die Europäer erobern Tenochtitlan, sondern eine Allianz aus Dutzenden von Städten und Regionen, die sich, angeführt vom Volk der Tlaxcalteken und vom Stadtstaat Texcoco, gegen die Azteken erheben.

Die Sieger gehen einen faustischen Pakt mit den Spaniern ein (Letztere werden erst ganz allmählich, nach Jahrzehnten, nach Jahrhunderten die Oberhand in Mittelamerika gewinnen, und das auch nie vollständig). Weshalb die Tlaxcalteken so handeln? Weil es ihnen taktisch klug erscheint. Das Unverständnis über den Schulterschluss der indigenen Völker mit den Eindringlingen ist ein Produkt der nationalistischen Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jahrhundert. Vor 500 Jahren existierte keine mittelamerikanische Identität. Wie es diesseits des Atlantiks auch kein europäisches Bewusstsein gab.

Die mächtigste Waffe der Spanier ist unsichtbar

Die Machtkämpfe und Intrigen der indigenen Völker untereinander sind jedoch nicht der alleinige Grund, der die Spanier am Ende doch noch zu Siegern macht. Auch sind es nicht deren überlegene Waffen. Mit ihren Klingen aus Stahl sind die Spanier gegenüber den Azteken, die mit Obsidianschwertern und Totschlägern kämpfen, zwar durchaus im Vorteil. Und die Armbrüste der Konquistadoren töten effizienter als die Pfeile ihrer Gegner. Doch das alles ist militärisch nicht entscheidend angesichts der gewaltigen Überzahl der Indigenen.

Und die Pferde der Spanier, zu jener Zeit in Amerika unbekannte Wesen aus einer fremden Welt: Sind sie nicht eine furchterregende psychologische Waffe? Auch dies ist eher ein Mythos. Schon in der zweiten Kampfwoche haben indigene Krieger die Hälfte der Schlachtrösser außer Gefecht gesetzt. Sie hielten die Tiere mitunter für große Hirsche, keineswegs für Monster. Und allemal leicht zu erlegen.

Die Feuerwaffen der Spanier wiederum, die primitiven Vorderlader und Kanonen, taugen wenig in der Offensive, sind zu schwerfällig, zu unpräzise, zu aufwendig nachzuladen beim schnellen Vorrücken in unübersichtlichem Gelände. In der Defensive allerdings, in der sich die Spanier sehr oft befinden (zwei Drittel von ihnen fallen in diesem Krieg, schätzt Matthew Restall), da sichern sie das Überleben. Mit diesen Waffen lässt sich eine Stellung gegen zahlenmäßig überlegene und stets frontal angreifende indigene Kräfte so lange halten, bis Verstärkung eintrifft.

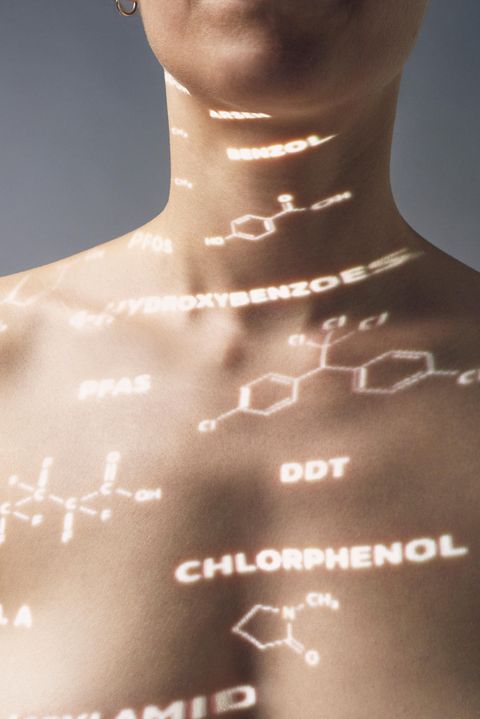

Was allerdings, etwa nach Einschätzung des Lateinamerika-Experten Stefan Rinke, wohl tatsächlich kriegsentscheidend ist: Die Spanier bringen eine furchtbare Massenvernichtungswaffe aus Europa mit – das Pockenvirus.

Gegen die eingeschleppte Seuche besitzen die aztekischen Krieger keinerlei Abwehrkräfte, sie rafft Bauern ebenso dahin wie Könige, nach Berechnungen mancher Historiker fallen den Epidemien rund 40 Prozent der Bevölkerung Zentralmexikos zum Opfer – innerhalb nur eines Jahres. Hungersnöte brechen aus, weil viele Felder brach liegen und Transportwege verwaisen. Die spanischen Eroberer, die resistenter sind gegen jene Krankheit, die in Europa schon gewütet hat, stoßen in ein Machtvakuum vor. Und sie schreiben die Geschichte in ihrem Sinne um.

Die massenhaften Menschenopfer der Azteken: eine Erfindung Europas

In Montezumas Metropole, so die Erzählung, wohnt das Grauen. Gebannt starren die Spanier bei ihrem Einmarsch auf jenes Bauwerk, das sie schon aus weiter Ferne erblicken konnten: eine Pyramide, 45 Meter hoch, von zwei Schreinen gekrönt, die steil ansteigenden Stufen schwarz verfärbt von getrocknetem Blut. 80400 Menschen seien anlässlich der Krönung des Herrschers Ahuitzotl im Jahr 1486 hier den aztekischen Göttern geopfert worden, berichten übereinstimmend verschiedene Quellen aus dem 16. Jahrhundert. In vier Reihen, jede knapp fünf Kilometer lang, seien die Gefangenen ein Jahr später bei einer Tempelweihe dem Opfertod entgegengeschritten; am Altar angekommen, hätten die Priester ihnen den Leib aufgeschnitten und ihnen das Herz herausgerissen. Bei der Thronbesteigung Montezumas, rund 20 Jahre später, seien angeblich weitere 30000 Menschen auf diese grausame Weise geopfert worden.

Die Azteken hätten an satanische Götter geglaubt, die unersättlich nach Menschenopfern verlangten: Das gilt als historische Gewissheit. Doch auch diese albtraumhafte Religion, so Matthew Restall, ist in weiten Teilen eine schauerliche Erfindung der Europäer.

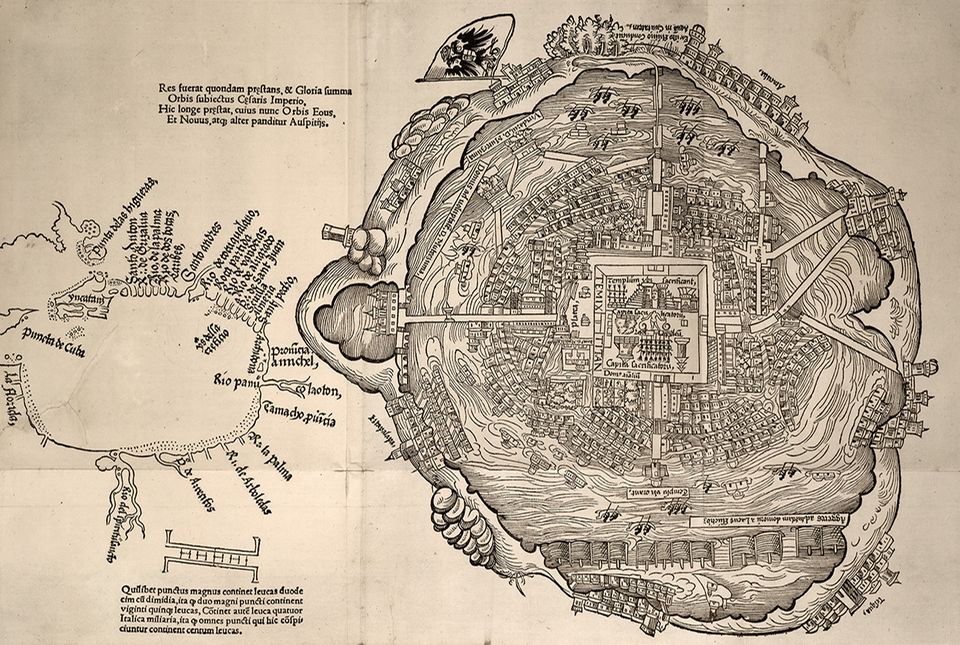

In Tenochtitlan lebten wohl ungefähr 60000 Menschen. Die bislang kolportierte Zahl von mehr als 200000 Einwohnern scheint übertrieben (so hat Restall es ermittelt, indem er die Fläche der Inseln zugrunde legte, auf denen die Stadt sich erstreckte: kaum 14 Quadratkilometer – viel zu wenig für die behauptete Megacity). Dass dort binnen Tagen Zehntausende geopfert worden sein sollen, wäre schon aus Gründen der Logistik kaum nachvollziehbar.

Und wenn es denn so gewesen wäre, es müssten sich heute noch weit mehr Spuren finden lassen von einer solchen Vielzahl an Opfern, als dies der Fall ist. Doch die Fundamente der Hochhäuser von Mexiko-Stadt, der Nachfolgerin Tenochtitlans, stehen mitnichten in einer Schicht aus Gebeinen.

Die meisten Wissenschaftler halten es zwar für erwiesen, dass die Azteken Menschen opferten, allerdings in weitaus geringerer Zahl. „Zehntausende zu einem einzigen Anlass, das ist grotesk übertrieben“, meint Stefan Rinke.

Auch Restall bestreitet nicht, dass die Azteken gewalttätig gewesen seien. Die massenhaften öffentlichen Hinrichtungen seien aber keineswegs Teil einer „Menschenopfer-Kultur“ gewesen, wie es vielfach behauptet wird. Es habe sich vielmehr um „rituelle Exekutionen“ im Rahmen politischer und militärischer Auseinandersetzungen gehandelt. So mussten beispielsweise die Spanier im Kampf um Tenochtitlan mit ansehen, wie die Feinde ihre gefangen genommenen Kameraden auf der Pyramide brutal hinrichteten. Auch die Spanier allerdings hatten seit Beginn des Feldzugs grauenhafte Massaker an der Zivilbevölkerung verübt, um ihre Gegner einzuschüchtern.

Ausufernde Gewalt charakterisiert nicht eine Volksgruppe, sondern das gesamte Zeitalter, und zwar nicht nur in Mittelamerika. Auch jenseits des Atlantiks sind in der Frühen Neuzeit öffentliche Hinrichtungen an der Tagesordnung. Inquisition, Religionskriege, Hexenverfolgung, Judenpogrome: Beobachter aus dem Aztekenreich hätten im 16. Jahrhundert von massenhaften rituellen Morden in den Reichen der Europäer berichten können. All die Gefangenen, die in der religiösen Raserei den Feuertod sterben müssen, wären das dann nicht ebenso Menschenopfer?

Doch Europäer haben die Geschichte aufgeschrieben. Und in deren Version gelten die Azteken als jene, die gefangen sind in einem abstoßenden Glauben an teuflische Gottheiten, aus dem erst die Christen sie befreien. Indem die Spanier den Ritualen ein Ende bereiten, werden Eroberung und Kolonisierung zu zivilisatorischen Leistungen, zu einem Sieg über die Barbarei. Je finsterer die Einheimischen erscheinen, desto heller strahlen die Konquistadoren, als Heilsbringer, Erlöser, Ritter im Auftrag des Herrn.

Und noch für einen anderen, häufig übersehenen Zweck ist die Verteufelung der „Indios“ hilfreich: Die Konquistadoren sind auch Sklavenjäger. Mit dem Edelmetall ist es in Mittelamerika nicht so weit her, wie von ihnen erhofft; die ganz großen Schätze sind nicht vorhanden oder bleiben unauffindbar. Wiederholt muss Cortés Meutereien und Aufstände seiner Männer niederschlagen, weil das Gold fast immer nur für die Anführer reicht. Aber es gibt ja diesen anderen Schatz.

Ein Jahrzehnt der Menschenhatz hat die Karibik bereits leergefegt, deshalb dienen die Expeditionen nach Mittelamerika auch dem Zweck, neue Jagdgründe zu erschließen. Allein Cortés hat auf dem Höhepunkt seiner Macht Abertausende Sklaven in seinem Besitz. Die Sklaverei, auch unter den indigenen Völkern Mittelamerikas weit verbreitet, ist den Spaniern allerdings nur in engen Grenzen gestattet. Die Konquistadoren dürfen, so das königliche Gesetz, nicht willkürlich Menschen fangen, ausbeuten, verkaufen. Unmenschen allerdings schon: Kannibalen, Götzenanbeter, die dürfen verschleppt werden. Also erklärte man die Azteken dazu.

Montezumas Zoo ist bedeutsamer als seine Pyramide

Die Tempelpyramide von Tenochtitlan mit ihren Stufen voller Blut wurde zum alles überragenden Symbol aztekischer (Un)Kultur. Doch auch im Blick auf die Infrastruktur der Stadt nimmt Restall einen radikalen Wechsel der Perspektive vor – und lenkt das Augenmerk auf Montezumas zoologische Gärten und seine Sammlungen, auf einen Palast der Freude und des Wissens, mitten in Tenochtitlan.

Die Metropole der Azteken erstreckt sich in einem flachen See, scheinbar schwebend über dem Wasser. Die Stadt ist durchzogen von Kanälen und Prachtstraßen und eingerahmt von schwimmenden Gärten. Auf dem See drängen sich die Kähne der Bauern, Fischer und Händler, die Barken der Adeligen, die Kriegsboote. Gepflasterte Dammwege führen in die Stadt, durch die Straßen der Federmacher und der Medizinkundigen, der Goldschmiede und Steinmetze, hin zu den Residenzen im Zentrum. Zu Montezumas Palastanlagen gehören Arsenale, Archive, eine Bibliothek. Östlich davon erstrecken sich die zoologischen Gärten und Parkanlagen mit Hunderten Pflanzen- und Tierarten, im Westen die Aviarien, weitläufige Freiflughallen für Vögel, mit Netzen überspannt, von marmornen Galerien gesäumt. „Montezuma ist einer der großen Sammler der Menschheitsgeschichte“, sagt Restall.

In seinen Tierparks ergötzt sich der Herrscher an der Artenvielfalt seines Reiches, vom Jaguar bis zum Adler; seine materielle Sammlung spiegelt den Reichtum der aztekischen Kultur: Bilder und Schriften, edle Kleidung und kostbarer Schmuck, Federarbeiten und feine Schnitzereien, Waffen, Skulpturen, Werke aus Metall. Gut möglich, dass Montezuma mit dieser Kollektion, gänzlich ungewollt, sogar die Kunst- und Wunderkammern Europas inspiriert hat, die Vorläufer unserer Museen. Seine Schätze erregen großes Aufsehen im Europa des 16. Jahrhunderts, als Spaniens König Karl I. (1520 zu Kaiser Karl V. gekrönt) sie auf Tournee durch sein Habsburgerreich schickt. Albrecht Dürer, Künstlergenie der Renaissance, schreibt begeistert über diese Beutekunst-Ausstellung, die er in Brüssel besucht: „Habe all mein Lebtag nichts gesehen, das mein Herz also erfreuet hat.“

Doch wichtiger ist Restall ein anderer Aspekt, der sich in Montezumas Leidenschaft offenbart: Wenn der Aztekenherrscher ein derart eifriger Sammler, wissbegieriger Beobachter und wacher Geist gewesen ist, muss er dann nicht auch fasziniert gewesen sein von den „Caxtilteken“, den Menschen aus Kastilien, die da durch sein Reich stolpern wie Außerirdische?

Er will die Spanier beobachten, sie studieren, vielleicht auch etwas von ihnen lernen. Deshalb lockt er sie in seine Stadt. Es wäre eine mögliche Erklärung für sein zögerliches militärisches Einschreiten gegen die Eindringlinge.

Ängstlich und zaudernd, so stellen die Chronisten Montezuma schon seit dem 16. Jahrhundert dar. Ein abergläubischer Herrscher, der, gelähmt von mysteriösen Prophezeiungen über die Gottesgesandten aus der Ferne, sein Reich wegschenkt.

Das aber hat er wohl nie getan. Seine berühmte Unterwerfungsrede: gewiss eine Erfindung der Spanier. Denn wenn der Aztekenherrscher sich ergibt, können die Konquistadoren das Recht auf Besiedelung des Landes für sich in Anspruch nehmen. Montezumas Unterwerfungsrede ist die Lizenz zur Ausbeutung – geschrieben wahrscheinlich von Cortés höchstselbst.

Wie starb Montezuma?

Und trotzdem gilt diese Rede noch heute weithin als authentisch, sogar als Lehrstoff an Schulen wird sie empfohlen. Das Kultusministerium von Baden- Württemberg etwa regt auf seinem Bildungsserver eine Unterrichtseinheit zum Thema „Das Aztekenreich wird spanisch: der Vasalleneid des Montezuma“ an. Aufgabenstellung: die Unterwerfungsrede analysieren und ergründen, warum Montezuma bedingungslos kapituliert. Und warum er dabei Tränen vergießt. Zum Weinen aber wird wohl eher den Spaniern zumute gewesen sein, als Montezuma sie in Tenochtitlan festsetzt. Sie waren diejenigen, die kapituliert haben, so Matthew Restall. Und kaum vorstellbar ist, dass Montezuma diesem interessanten, diesem gefährlichsten Teil seiner Sammlung ein langes Leben zugedacht hat.

Möglicherweise will er die Konquistadoren in rituellen Kriegsspielen töten lassen; sie, ähnlich wie die Römer ihre Gladiatoren, zum Element eines blutigen Schauspiels machen, das an bestimmten Festtagen aufgeführt wird. Aber das ist Spekulation.

Jedenfalls: Im Frühsommer des Jahres 1520 laufen die Dinge aus dem Ruder. In der Stadt brechen Kämpfe aus, die Spanier verschanzen sich im Palast. Sie sind zwar Gefangene der Azteken, haben aber ihrerseits Gefangene in die Hand bekommen: Montezuma und Teile seiner Regierung – die Spanier konnten sie offenbar als Geiseln nehmen.

Montezuma fordert seine rasenden Untertanen auf, die Kämpfe unverzüglich einzustellen, so die gängige Version, woraufhin der Mob ihn niederstreckt. Auch von Selbstmord ist die Rede. Eine weitere Variante bringt seinen Nachfolger Cuauhtémoc als Königsmörder ins Spiel. Logisch und wahrscheinlich ist diese Erklärung des Geschehens: Die Spanier bringen Montezuma und die anderen Geiseln um, als sie sich, mit dem Mut der Verzweiflung und unter immensen Verlusten, den Weg aus der Stadt freikämpfen. Als noche triste, als „traurige Nacht“, wird diese Niederlage in ihre Annalen eingehen.

Im August 1521 dann fällt Tenochtitlan unter dem Ansturm der Kämpfer aus Tlaxcala und Texcoco. Die Stadt verliert an Macht, wird aber weiter regiert von aztekischen Herrscherdynastien. Besaß Cortés jemals die Kontrolle über sie? Wohl eher nicht.

Aber er und seine Chronisten haben dies stets behauptet, denn die Konquistadoren brauchten nichts dringender als Erfolgsmeldungen. Die Mission war desaströs verlaufen. Die Kampfgefährten der ersten Stunde: fast allesamt tot. Der Besitz unermesslicher Schatzkammern: ein Schwindel.

Nur eine strahlende Siegergeschichte konnte die wachsende Zahl seiner Kritiker zum Schweigen bringen. Und die so dringend benötigten frischen Kräfte in sein Fantasiereich locken. Die Mär von der Eroberung sagenhafter Reichtümer wird zur Überlebenslüge des Hernán Cortés.

Cortés war kein heroischer Eroberer, seine Bedeutung: weithin überschätzt

Cortés kann schon deshalb nicht der strahlende Anführer eines spanischen Heeres gewesen sein, weil ein solches nie existierte. Es gibt keine reguläre Armee, die Mexiko erobert hätte. Die Konquistadoren, die dieses blutige Werk in die Hand nehmen, sind ein zusammengewürfelter Haufen aus Gruppen und Grüppchen mit wechselnden Loyalitäten und Anführern, ohne klare Strategie, verpflichtet nur dem eigenen Interesse: möglichst schnell Reichtum zusammenzuraffen.

Für den niederen Adel Spaniens gibt es nach dem Ende der Reconquista, der Rückeroberung der Halbinsel von den muslimischen Mauren, nur wenig Aussichten auf Ruhm und Reichtum. Viele dieser Adeligen ziehen nun als Glücksritter hinaus in die Welt, um mit Waffengewalt Besitz und Ansehen zu erringen. Und die Mannschaften dieser Konquistadoren sind zumeist keine professionellen Soldaten, sondern eher mittellose Abenteurer, angelockt vom goldenen Schimmern im Westen. Eine Söldnertruppe. Nur dass sie keinen Sold erhalten, sondern einem Versprechen auf die Zukunft folgen: reiche Beute.

Bereits bei der Ausrüstung der Schiffe in Kuba, 1518, führt Cortés sich auf wie ein Räuberbaron. Seinen Auftraggeber Diego Velázquez, Gouverneur der Insel, beschleichen schnell Zweifel an der Qualifikation dieser zwielichtigen Führungskraft. Er will Cortés das Kommando über die Mission im letzten Moment wieder entziehen. Der aber lässt sich die Chance nicht mehr nehmen – und segelt einfach davon.

Unter den Konquistadoren brechen blutige Auseinandersetzungen über die Frage aus: Soll man nicht besser umkehren, zurück nach Kuba, sich Velázquez unterwerfen? Oder trotzig weiterziehen ins Unbekannte, gegen dessen Befehl, und womöglich als Rebell am Galgen enden? Cortés setzt sich durch – zu verlockend die Reichtümer, die er in Aussicht stellt.

Clever plant der Konquistador seinen nächsten Zug: Schon 1519 schickt er dem spanischen König eine Ladung mit Schätzen aus dem Aztekenreich. Karl ist hocherfreut über diese Kostproben. Und über die Schreiben von Cortés, die ihnen beigefügt sind: voller Versprechen auf mehr, noch viel mehr. Cortés spielt ein tollkühnes Spiel auf Zeit. Sein Dienstherr Velázquez nämlich hat mittlerweile 19 Schiffe mit weit über tausend Mann ausgesandt, um ihn einzufangen. Es ist die größte Armada, die Amerika bis dahin gesehen hat. Ein Bürgerkrieg unter den Spaniern in der Neuen Welt droht.

Doch die sagenhafte Stadt Tenochtitlan entfaltet unwiderstehliche Anziehungskräfte. Die Schätze, die dort angeblich auf die Eroberer warten, sind eine Verheißung, der auch Velázquez’ Männer erliegen. Cortés lockt sie mit echtem Gold und mit falschen Versprechungen, nach kurzem Gefecht laufen sie zu ihm über. Ohne diese Männer, die Cortés’ Kräfte vervielfachen, wäre sein armseliger Trupp wohl schnell im Hagel der Pfeile untergegangen.

Der König erhebt ihn im Jahr 1522 in den Rang eines Gouverneurs. Cortés hat sein Spiel mit atemraubender Kaltschnäuzigkeit gewonnen. Er ist nun einer der reichsten und mächtigsten Menschen der spanischen Welt.

Doch er hat zu hoch gepokert. Sein Bluff fliegt auf. Schon 1528, nur neun Jahre nach der Landung in Mittelamerika, wird er nach Spanien beordert, wo er sich richterlichen Befragungen stellen muss. Die daraufhin erstellte Anklageschrift umfasst 101 Punkte, von Veruntreuung bis hin zu Massakern an der Zivilbevölkerung reichen die Vorwürfe. Denn auch der Willkür eines Konquistadoren sind Grenzen gesetzt.

Verbrechen gegen die sogenannten „Indios“ werden zwar nicht mit besonderem Nachdruck verfolgt. Aber wo ein Kläger, da ein Richter. Und der Theologe Bartolomé de Las Casas, prominentester Streiter für die Rechte der indigenen Völker, erhebt seine Stimme gegen Cortés. Er nennt ihn einen Dieb, Banditen, Lügner, bezeichnet die Konquistadoren als Tyrannen, „unwürdig, sich Christenmenschen zu nennen“.

Schwerer wiegt wohl die Anschuldigung, Cortés habe Abgaben unterschlagen, die der Krone zustehen. Außerdem muss er sich wegen mehrfachen Mordes verantworten: an Rivalen, an königlichen Beamten, an der eigenen Ehefrau. Verurteilt wird er nie, Posten, Pfründe und die Gunst des Königs allerdings gehen verloren. 1547, im Alter von 62 Jahren, stirbt Cortés auf einem Landgut bei Sevilla. Anders als die meisten seiner Gefährten eines natürlichen Todes im Bett. Er bleibt ein gewiefter Überlebenskünstler bis zum Schluss.

Wie Fiktionen sich in Fakten verwandeln

Vieles bleibt rätselhaft am Fall Montezuma versus Cortés. Auch Matthew Restalls Thesen sind nicht frei von Widersprüchen. Sein großes Verdienst liegt in der Dekonstruktion einer falschen Geschichte, in der Erkenntnis: So jedenfalls kann es nicht gewesen sein. Fragezeichen sind allemal besser als falsche Gewissheiten.

Hat Montezuma, mit der Hybris eines Herrschers, der sich unverwundbar wähnt, die Spanier unterschätzt, ihnen am Ende doch in die Hände gespielt? Wie tief die Archäologen auch graben, eine Antwort auf diese Frage finden sie nicht. Sie liegt wohl auch nicht verborgen in unentdeckten Grüften, eher in der Geisteswelt der Azteken. Lynn Sebastian Purcell von der New York State University hat über die hoch entwickelte Philosophie der Azteken geforscht (GEO 11/2017). Er sagt: Das Gute trete in deren Weltsicht stets in Verbindung mit etwas Unerwünschtem in Erscheinung. Schmerz und Vergänglichkeit gehörten unausweichlich zur aztekischen Existenz dazu.

Wenn wir mehr wüssten über diese Philosophie der Azteken, wir kämen der Wahrheit näher. Doch allzu spärlich sind die erhaltenen Zeugnisse ihrer Kultur, zu viele Dokumente sind ein Raub der Flammen geworden. Die Spanier haben viele der Bibliotheken der Azteken und ihrer Nachbarvölker niedergebrannt, die Inquisition hat ihre Schriften und Dokumente als Teufelswerk ins Feuer geworfen.

Und schon die erste christianisierte Generation der Unterworfenen übernimmt bereitwillig die Geschichtsschreibung der Siegermacht. Die indigene Oberschicht pflegt von sich aus einen Mythos der Kapitulation. Man habe sogleich das Christentum angenommen und sich treu in spanische Dienste gestellt: Dieses falsche Bekenntnis ist ein Überlebensrezept. Gerade in der von Loyalitätsdenken geprägten politischen Kultur Spaniens sichert es den indigenen Adeligen einen Rest an Macht und Einfluss, die Tlaxcalteken können sich damit sogar eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Und in der vermeintlichen Weissagung von den gottgesandten Fremden liegt für die zum Christentum übergetretenen Völker eine tröstliche Heilsgeschichte. Mit ihr lässt sich der tiefe Graben zwischen der alten und der neuen Glaubenswelt überbrücken.

In Europa wiederum, später auch in den USA, wird die Eroberungslegende zu einer Scheinwahrheit, weil sie zu gut ist, um unwahr zu sein. Sie passt sich perfekt ein in gelernte Erzählmuster, mit einem Helden (Hernán Cortés), einem Schurken (Diego Velázquez), einem tragischen Helden (Montezuma); mit ihren dramatischen Wendungen und erotischen Verstrickungen (vor allem in Person der Übersetzerin Malinche, an der Seite des Helden, selbstverständlich). Es ist eine Erfolgsstory, die über Jahrhunderte hinweg funktioniert, als Roman und als Gedicht, als Lied und als Oper. Sie wird immer wieder nacherzählt, sei es in Büchern, sei es in Fernsehdokumentationen oder im Internet, letztlich auch von Historikern, die sich nur allzu gern der leicht zugänglichen Quellen bedienen.

Der Mythos von der Eroberung Mexikos ist ein Beispiel für das, was Psychologen mit dem Wort „Bestätigungsfehler“ bezeichnen: eine verzerrte Geschichte, die auf das gewünschte Ergebnis hin interpretiert wird.

Und darin liegt eine Erkenntnis, die weit über das Geschehen vor 500 Jahren hinausreicht: die beständige Mahnung zur Skepsis, die Warnung vor der Leichtgläubigkeit und die Aufforderung, Geschichte stets und immer wieder zu hinterfragen.